このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年6月11日(入梅)〜7月15日(山笠の追い山)の期間を『梅雨の薬膳』としてご案内しています。

「中医学」と「漢方」

とうもろこしの日本史・中国史

とうもろこしは16世紀末頃にポルトガル人やスペイン人などの南蛮人によって日本にもたらされ、九州を起点に各地へ広がっていったとされています。

江戸時代に編纂された薬学書『本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)』(1697年)には、「玉蜀黍(とうもろこし)」の名で登場し、「胃腸の働きを整える」「体の余分な水分を排出する」といった薬膳的効能が記されています。

同じく16世紀〜17世紀頃、とうもろこしはヨーロッパ経由で中国にも伝わりました。18世紀の清代には山間部でも栽培できる作物として重宝され、清代後期に編纂された薬物書『本草綱目拾遺(ほんぞうこうもくしゅうい)』(1765年)に、その性味や効能が記載されています。

興味深いのは、薬膳の本場である中国よりも、日本の『本朝食鑑』のほうが、とうもろこしの薬膳的記録が早かったと言う点です。

これは、当時の日本独自の医学的発展と深く関係していると考えられます。

「漢方」と「蘭方」

飛鳥時代、遣隋使によって中国の医学(中医学)が本格的に日本へ伝えられました。以降、日本の医学は中国の影響を大きく受けながら発展していきます。

平安時代に遣唐使が廃止されると、国家レベルの交流は途絶えましたが、民間人や僧侶による渡航や書物の輸入を通じて、医学の伝来は続きました。

日本は中国の知識を取り入れつつ、自国の風土や体質に合わせた医学の研究・実践を重ね、室町時代から江戸時代にかけて、日本独自の医学体系が確立されていきます。

江戸時代中期になると、オランダを通じて西洋医学が伝来し、従来の中国医学と区別するために、それぞれ「蘭方」「漢方」と呼ばれるようになりました。さらに、「漢方」のなかでも日本人の体質や生活習慣に合わせて発展したものは、「和漢方」として区別されました。

「蘭方」という呼び方は現在では使われなくなりましたが、中医学を「漢方」と呼ぶ習慣は今もなお日本に根付いています。

薬膳は、人間の経験の積み重ねの上に成り立つ学問

『本朝食鑑』が書かれた江戸時代前期は、まさに中医学(漢方)を日本仕様(和漢方)へと発展させていく動きが活発化していた頃。

興味深いのは、日本と中国という異なる文化圏において、それぞれがとうもろこしに同様の薬膳効能を見出していたことです。あまり交流のなかった時代に、似たような結論に至っているなんて、本当にすごいことだと思いませんか?

薬膳とは、「人間の身体を使った経験の積み重ね」によって成り立つ学問です。食べて、感じて、記録して――。そうした何百年、何千年にもわたる観察と記録の連鎖の中で、「この食材は身体の余分な水分を排出するらしい」と気づいた人たちがいて、それを文字として残してくれたおかげで、私たちは今、こうして知識として受け取れています。

現在では、薬膳の効能を科学的に検証しようとする研究も進められています。今はまだ科学的に完全に証明しきれていない効能も、いつの日か明らかになるのかもしれません。

とうもろこしの雑学

「もろこし」と「とうもろこし」

日本では、とうもろこしが伝わる以前から「もろこし」という植物が栽培されていました。稲作に適さない山間部や台地などで栽培され、主食の不足を補う目的で利用されていたとされます。「黍(きび)」とも呼ばれますが、一般的な穀物の「黍」とは別の植物です。

※「黍」という漢字は、イネ科の穀物全般を指す表記であり、もろこしもその一種として「黍」と呼ばれていました。

もろこしはアフリカ原産の穀物で、日本へは中国を経由して室町時代に伝来しました。「もろこし」という名称は、中国の蜀(現在の四川省)から伝わったことから「蜀黍」と表記されたり、中国(唐)から来たという意味で「唐黍」と表記されたりします。

後に「とうもろこし」が伝来した際、既存の「もろこし」に似ていたことから、「唐のもろこし」という意味で「とうもろこし」と呼ばれるようになりました。

漢字で書くと「唐蜀黍」や「唐唐黍」となり紛らわしいため、「唐」の代わりに宝石を表す「玉」を使い、「玉蜀黍」と表記されるようになりました。実が美しく並んでいたためだとか。

現在でも「とうもろこし」のことを「とうきび」と呼ぶ地域があるのは、この名残りです。

当時日本に伝来したとうもろこしは「硬粒種(フリントコーン)」で、粒の表面が非常に硬いため、もろこしと同様に粉にして、粥や餅、団子などに加工されていました。保存性に優れ、飢饉対策としても重宝されていたとされています。

現在のとうもろこし

現在、主流となっているのは「甘味種(スイートコーン)」です。明治時代初期、北海道開拓に伴ってアメリカから導入され、本格的な栽培が始まりました。

スイートコーンは年々品種改良が進み、より甘みが強く、生でも食べられるものが増えてきています。なかには糖度が15度前後にもなり、メロンより甘いと話題になる品種もあります。

新鮮なとうもろこしの選び方

私はとうもろこしが大好きなのですが、大切なのは品種よりも鮮度だと思っています。とうもろこしは「湯を沸かしてから収穫しろ」と言われるほど、収穫後すぐに糖度が下がってしまう繊細な野菜です。

市販のものを購入する際は、必ず皮付きのものを選び、できるだけ新鮮なものを見極めます。ポイントはヒゲ。茶色くふさふさしていて、乾燥していないものが理想です。ちなみにヒゲの先まで緑色が残っているものは、まだ完熟に達していない可能性があります。

ヒゲは1本1本が粒ひとつずつとつながっており(つまり、ヒゲの数=粒の数)、ヒゲが多いほど実がびっしり詰まっています。また、手で持った時にずっしりと重みを感じるものは、水分をしっかり含んでおり、甘くて美味しいとうもろこしの証です。

とうもろこしの下処理とおすすめヒゲ茶

とうもろこしの下処理:加熱して保存

とうもろこしの鮮度低下は、収穫後も続く「呼吸」によって起こります。常温に置いておくと、わずか24時間で糖分がでんぷんに変化し、甘みが半減すると言われています。特に夏場の室温では、数時間で味が落ちてしまうため、購入後はできるだけ加熱して、呼吸を止めるのがポイントです。

とうもろこしに含まれている栄養素の多くは水溶性(ビタミンB群やミネラルなど)なので、茹でるより蒸すのがおすすめです。

① 外皮をむく

とうもろこしは皮ごと蒸すことで、甘みや旨み、栄養素が逃げにくくなります。ヒゲの茶色い部分をちぎり(この部分は捨てます)、薄皮を2〜3枚ほど残して外側の皮をむきます。

② 蒸す

薄皮ごしに見える粒が黄色く鮮やかになるまで蒸します。新鮮なものなら2〜3分程度、スーパーで購入したものは10分程度が目安です。

③ 保存する

蒸し終えたら、常温で完全に冷ましてから薄皮をむき、ラップで包みます。

冷蔵保存:3日程度

冷凍保存:3ヶ月程度

冷凍したとうもろこしは、冷蔵庫で自然解凍するか、そのまま加熱調理して使います。

とうもろこしの下処理:生のまま調理

とうもろこしの粒の付け根にある胚芽の部分には、ビタミンB群やカリウム、必須脂肪酸の一種であるリノール酸などの栄養素が、もっとも豊富に含まれています。

そのため、包丁で一気にそぎ落としてしまうと、いちばん栄養価の高い部分まで削ってしまうことに。

根元が斜めに削れている割り箸や、バターナイフなどを使って、1〜2列分ずつ丁寧に付け根から外すと、胚芽をなるべく残したまま粒を取ることができます。

また、芯自体にも旨味と栄養がたっぷりなので、スープの出汁として水から煮出したり、米と一緒に炊いてとうもろこしごはんにするのもおすすめです。

とうもろこしのヒゲ

とうもろこしのヒゲは「玉米鬚(ぎょくべいじゅ)」と呼ばれる生薬になります(※詳しくは下の「とうもろこしの薬膳効能」をご覧ください)。

とうもろこしは”雌雄同株(しゆうどうしゅ)”の植物で、1本の株に雄花と雌花の両方があるという構造です。雄花は茎のてっぺんに、雌花は茎の途中(のちに実になる部分)に咲きます。とうもろこしのヒゲとは、つまり雌しべの一部なんですね。

これを洗って乾燥させたものが、とうもろこしのヒゲ茶です。

「むくみとりに良い」「カフェインレス」といった美容・健康麺でのメリットから、「コーンシルクティー」として韓国や欧米でも人気を集めています。

私は、ヒゲ部分をネットに入れてキッチンに吊るし、白湯に使用しています。加熱したものもごちゃ混ぜにしていますが、やはり生の方が味が濃く、薬効も高いと感じます(成分が多く残っているため)。利尿作用がとても強く、飲んだあとはかなりトイレが近くなるので、就寝前は飲まないようにしています。

とうもろこしが手に入らない時期は、市販品を購入します。昔は「南蛮毛」「ナンバの毛」の名で流通していましたが、現在は「とうもろこしのヒゲ茶」「コーンシルクティー」で販売されていることが多いようです。

家で飲むときは煮出すタイプ、会社で飲むときは水出しも可能なティーバックを愛用しています。最近はペットボトル飲料も登場していますね。

おすすめとうもろこしのヒゲ茶 3種類

🌽煮出すタイプのとうもろこしのヒゲ茶

がんこ茶家 とうもろこしのつぶとひげ茶 2個セット(8g×40袋)

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

→楽天市場はこちら

→Yahoo!ショッピングはこちら

🌽ティーバックタイプのとうもろこしのヒゲ茶

喜保屋 とうもろこしのひげ茶 4g×40包 【とっても健康的なのに美味しい】 ティーバッグ 残留農薬検査済み ノンカフェイン

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

→楽天市場はこちら

→Yahoo!ショッピングはこちら ※80包のみの取扱でした

🌽ペットボトルタイプのとうもろこしのヒゲ茶

アイリスオーヤマ とうもろこしのひげ茶 340ml ×20本(カロリーゼロ・ノンカフェイン)

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

→楽天市場はこちら

→Yahoo!ショッピングはこちら ※40本のみの取扱でした

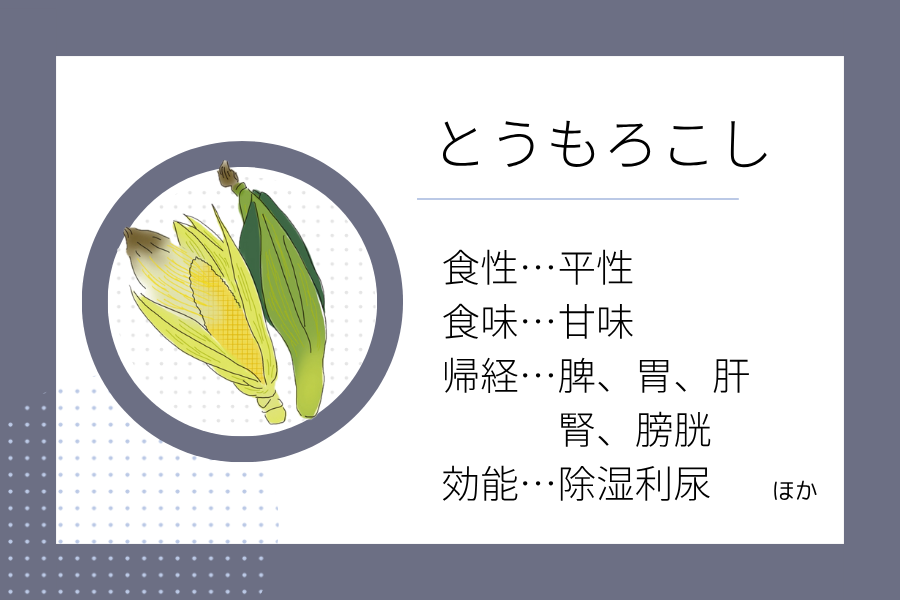

とうもろこしの薬膳効能

とうもろこしには「身体の余分な水分を排出し、胃腸の働きを整える」作用があるとされています。

とうもろこしは『利湿』『滲湿』の代表的な食材のひとつです。

『利湿(りしつ』:湿(体内の余分な水分)を尿として排出すること

『滲湿(しんしつ』:ゆるやかに水分代謝を促すこと

私は体質的に、身体に余分な水分を溜め込みやすく、梅雨時期に体調を崩しがち。とうもろこしが出回る時期には、2日に一度は食べるようにしています。福岡では1本100円ほどで手に入りやすく、1日に食べる量も½〜⅓本程度なので、お財布にもやさしい薬膳食材です。

とうもろこしのヒゲ茶は『利水滲湿』の働きをもつ生薬とされ、むくみや尿量減少などの症状に用いられます。『湿』体質のなかでも、体内に熱がこもった『湿熱(しつねつ)』タイプの人に特に向いており、お酒をよく飲む人や甘いものが好きな人におすすめです。我が家では、晩酌時のチェイサーとして登場することもしばしば。

また、とうもろこしには胃腸の働きを整える作用もあります。

主成分は炭水化物で、粒の約8割程度はでんぷんですが、シャキシャキした果皮は不溶性食物繊維のセルロースです。その量は100gあたり3gと、なんとさつまいもの約4倍に相当します。

不溶性食物繊維は、腸の蠕動(ぜんどう)運動を促して便通を良くするなどの効果があります。

その反面、消化しにくいため、胃腸が弱っているときには控えめにする方がよい場合もあります。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント