このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年7月15日(追い山笠)〜8月7日(立秋)の期間を『夏の薬膳』としてご案内しています。

夏の土用

今日は雑節の夏の土用入り。

「うなぎ」の記事でも触れましたが、土用とは、季節の変わり目を意識させるための暦上の工夫です。

立秋が8月7日なので、「夏から秋への移り変わりの準備期間」でもあるのですが、近年は夏の勢いが強過ぎて、秋の気配を感じられるのは10月を過ぎた頃。まだまだ先の話ですね。

土用の丑の日

「土用の丑の日」は、「土用の期間」に巡ってくる「丑の日」のこと。

暦の上では干支が12日ごとに巡るため、約18日間ある土用の期間中に、丑の日が2回訪れる年もあります。今年はそのパターンで、7月19日と31日が「夏の土用の丑の日」にあたります。

もともと夏の土用の丑の日は梅雨明けと重なることが多く、「湿気を祓うもの」や「滋養のあるもの」を食べて、夏を元気に乗り切るための体づくりをする習慣がありました。

利尿作用のあるウリ類や、疲労回復に効果がある梅干しやうどんなど、「う」のつく食べ物を食べると病気にならないと言われていたそうです。

広く知られているように、うなぎを土用に食べる風習は、江戸時代の万能学者・平賀源内の発案とされています。こんなに後世まで語り継がれるなんて、源内先生は凄腕のコピーライターですね。

スイカの雑学

「う」のつく「ウリ」にちなんで、今日は西瓜(スイカ)をいただきました。

スイカの世界史

スイカの原産地は南アフリカとされています。

19世紀にこの地域周辺で複数の野生種が発見されたことから、そこが原産地と考えられるようになったそうです。

栽培の歴史は原産地に近いエジプトで始まったと考えられています(4000年以上前のエジプトの壁画にはスイカの栽培を示す描写が見つかっています)。その後、ギリシャやインド、中央アジア、中近東などの乾燥地帯を中心に発展し、中国へは11世紀ごろシルクロードを通じて伝わったといわれています。

「西瓜(西方から来た瓜)」という漢字が示すように、当初は外来の珍しい果物として扱われ、詳細な記録はあまり残されていません。

明代になってようやく『本草綱目(ほんぞうこうもく)』(1596年)にスイカの薬効が記載され、これが薬用としての代表的な記録とされています。

スイカの日本史

日本へのスイカの伝来には諸説あり、平安時代に中国(唐)から伝わったという説と、16世紀にポルトガル人によってもたらされたという説がありますが、定説は確立されていません。

いずれにせよ、江戸時代にはすでにスイカの栽培・販売が行われ、庶民の間でも広く食べられていたようです。

明治時代以降は、アメリカやロシア、中国などからさまざまな品種が導入され、日本独自の品種改良が進み、各地で産地が形成されていきました。

スイカの生産地

スイカは全体の約90%が水分でできていますが、原産地から分かるように、意外にも乾燥した環境に適応した植物です。根が地中深くまで伸びて地下水を効率よく吸収できるうえ、果実自体に大量の水分を蓄えることで、乾燥した土地でも種子が発芽し、成長することが可能です。

現在の国内の主なスイカ産地としては、熊本県が生産量全国1位。続いて千葉県、山形県が上位を占めています。

熊本県は、水はけのよい火山灰土壌やミネラル豊富な地下水に恵まれており、さらに盆地地形による昼夜の寒暖差が大きいため、糖度の高いスイカが育ちやすい環境が整っています。

ちなみにこちらの【くまもと風土】さんでは、熊本県産の小玉スイカをリーズナブルに購入できます。「訳あり」といっても見た目だけ。糖度12〜14度の甘いスイカを、丸ごと贅沢に楽しめます。

「丸ごとのスイカを食べたことがない」という友人の娘さんに送ったところ、とても喜ばれました。友人いわく、「小玉だから、そのまま冷蔵庫で冷やせてすごく良かった」そうです。

楽天市場で購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

スイカの薬膳レシピとおすすめスイカ商品

福岡では、スイカはゴールデンウィーク頃から店頭に並び始め、8月末には姿を消します。手頃な価格になるのは、だいたい7月に入ってからです。

我が家は2人暮らしなので、購入するのは毎回1/8割のカットスイカ。「糖度12度以上」の「完熟スイカ」を選ぶために、以下のポイントをチェックしています。

- 赤い果肉と白い皮の境目がハッキリしている

- 種が黒い(白い種が多いものは未成熟の可能性)

- 種の周りがじゅくじゅくしていない(果肉が締まっている)

- 断面が少しヒビ割れている

- 果肉の赤色が鮮やかで濃い

火照った身体を潤す🍉スイカのはちみつ&ヨーグルト

以前働いていた飲食店では、夏場のデザートに「スイカのはちみつヨーグルトかけ」をよく提供していました。今でも、そのまま食べるよりこのアレンジの方が好きです。

スイカには体の熱を冷ます『清熱』作用、はちみつ&ヨーグルトには身体を潤す『生津』作用があるので、暑い夏を乗り越えるのにぴったりの組み合わせです。

食べきれなかったスイカは、ひとくち大にカットして種をできるだけ取り除き、保存袋に入れて冷凍しておきます。

冷凍スイカは、はちみつ&ヨーグルトに、さらにバナナも加えてスムージーに。バナナにも『清熱』作用があるため、より身体を冷やす力が高まります。

スッキリ飲みたい時は、シンプルにレモン汁だけを加えてミキサーへ。レモン汁には『生津』作用があり、はちみつ&ヨーグルトと同様に乾いた身体を潤してくれます。

おすすめミキサー

「玉ねぎ」の記事でもご紹介しましたが、スムージーにはAngashion(アンガシオン)のコンパクトミキサーがおすすめです。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

Angashion ジューサー ミキサー 氷も砕ける スムージー 野菜 果物ジュース コーヒーミル 離乳食用 400Wハイパワー 600ml大容量 栄養補充 一台多役 お手入れが簡単 持ち運び 安全機能 学校 アウトドア 旅行 出張 オフィス (Grey)

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます:

→楽天市場はこちら

→Yahoo!ショッピングはこちら

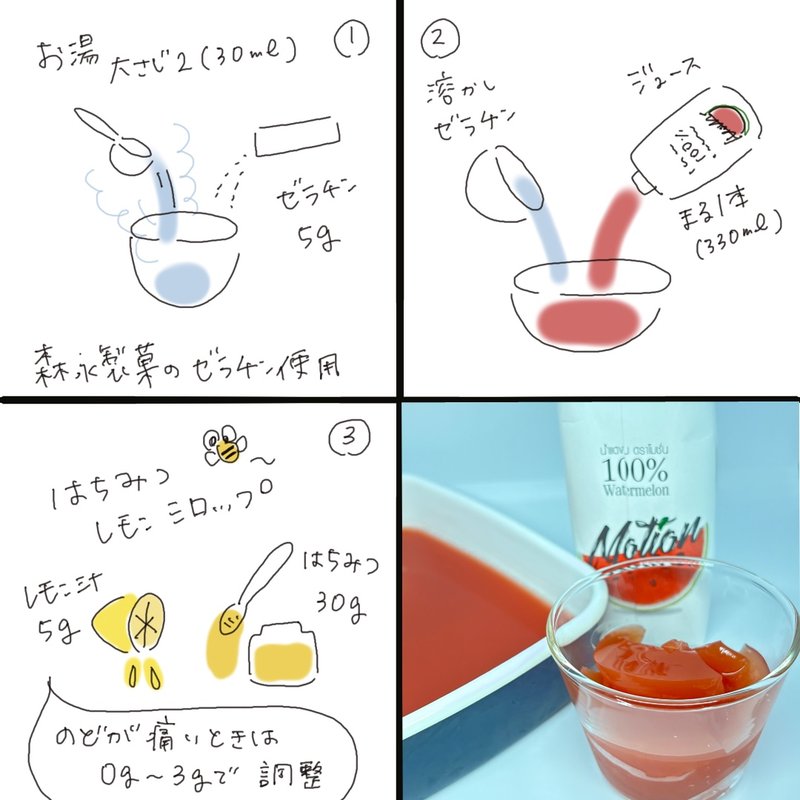

夏風邪に🍉スイカゼリー

「ミント」の記事でも触れたように、風熱タイプの風邪の初期には「辛涼解表」のミントゼリーがおすすめです。

そして、風邪が体の表面(「表:ひょう」)から内部(「裏:り」)へと進行し、症状が本格化・重症化した場合には、スイカゼリーがおすすめです。スイカは『清熱』に加え『利尿』作用もあるため、熱がこもっているときの水分補給にも適しています。

以前、同居人が夏風邪をこじらせてしまったとき、スイカが手に入らず、代わりにスイカジュースでゼリーを作りました。スイカジュースをゼラチンで固め、はちみつ+レモン汁のシロップをかけたゼリーは、熱で腫れた喉でもツルンと食べられます。

【モーション】スイカジュース

モーションの 「100% ウォーターメロンジュース」は、無農薬(オーガニック)栽培のスイカを使用した、果汁100%のスイカジュース。砂糖・添加物・着色料・香料は一切不使用で、スイカ本来の甘みと風味を活かしています。

そのため「物足りない」「味が薄い」と感じる方もいるようですが、「まさにスイカそのもの」と、スイカ好きからは高評価。スイカをそのまま飲むような、自然な甘みを味わうことができます。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

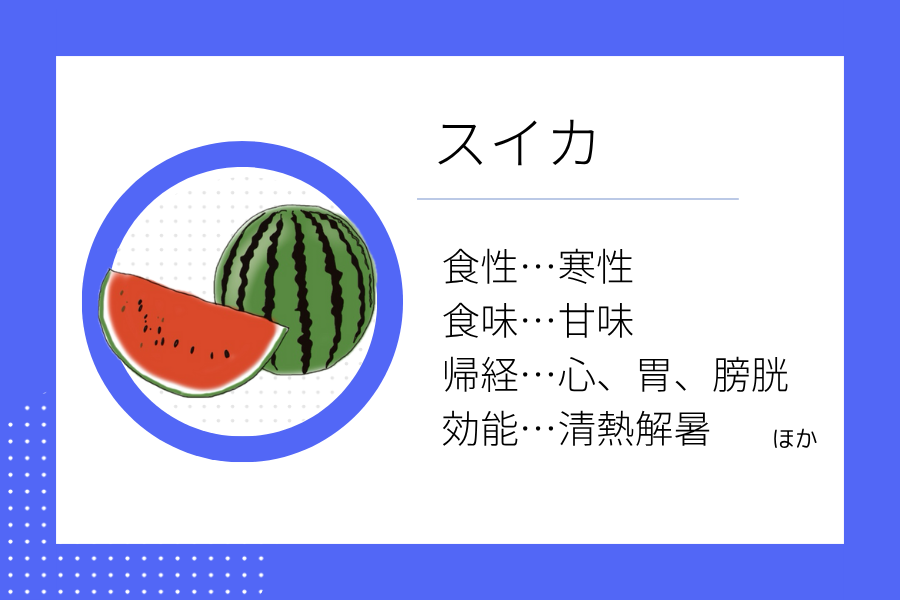

スイカの薬膳効能

スイカには「体内の余分な熱を冷ます」作用があるとされます。

本文中でも触れたように、スイカの薬効が初めて明確に記録されたのは、明代の医薬書『本草綱目』(1596年)です。

しかし、明確な記録はないものの、民間では古くから「天然の白虎湯(びゃっことう)」と呼ばれ、暑気払いや熱中症対策の食材として重宝されていたと伝えられています。

※白虎湯…高熱や口渇などの熱症状に使用される、『清熱生津』の効能を持つ代表的な方剤。

また、スイカは約90%が水分なので、暑い日の水分補給にもぴったりですが、熱中症対策として食べる場合は、発汗によって失われるナトリウムなどの電解質補給も重要です。

昔ながらの「スイカに塩」は、味のアクセントとしてだけでなく、薬膳的にも理にかなった食べ方なんですね。

栄養学的に注目すべきは「リコピン」「シトルリン」という成分です。

リコピンは、トマトやスイカに含まれる赤色の色素成分で、カロテノイドの一種。強い抗酸化作用を持ち、活性酸素の除去、生活習慣病予防、血流改善、美肌効果などが期待されます。

シトルリンはアミノ酸の一種で、血管を拡張して血流を促進する作用があり、むくみの改善や保湿、美肌効果も期待できます。スイカはこの成分の代表的な天然供給源です。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント