このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年2月3日(立春)〜3月20日(春分)の期間を『早春の薬膳』として案内しています。

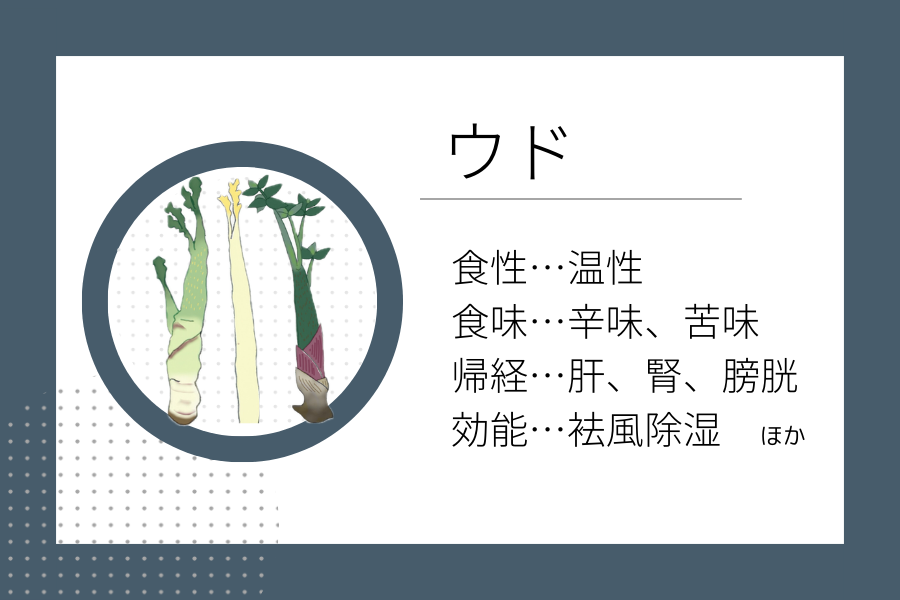

ウドについて

ウドとは

「図体は大きいけれど役に立たないもの」のたとえに「ウドの大木」ということわざがありますが、ウドは樹木ではなく草なので、大きく育ってもせいぜい2mくらいにしかなりません。育ちすぎると食用にならず、茎が柔らかいので木材にもならないことから、このような言葉ができそうです。

ウコギ科タラノキ属ウドは、春に芽を出し、夏に成長し、秋には枯れてしまいます。

しかし多年草なので地下の根茎は生きており、翌春には枯れたウドの根本に新芽を見つけることができます。

ウドの旬と栽培方法

今回「早春の薬膳」としてご紹介していますが、「山ウド」と呼ばれる天然のウドは、上記のように収穫できる期間がとても短く、早ければ3月頃、遅くとも5月頃までしか出回らないようです。北海道や東北地方、北関東あたりではよく食べられるそうですが、福岡ではあまりなじみがありません。こちらで見かけるのは軟白栽培(なんぱくさいばい)されたものがほとんどです。

ウドの軟白栽培は、茎を白くやわらかく育てるための栽培方法で、光を遮断しながら育てるのが特徴です。ウドは通常、緑化した状態でも栽培できますが、光を遮断して軟白栽培することで、やわらかく、えぐみが少なくなります。

軟白栽培では、親株を貯蔵しておき、ハウスや地下室などに移植して育てます。もみ殻などで覆って光を遮断し、軟白部分が30〜50cmほどになると収穫します。親株を貯蔵しておくことで、発芽タイミングを調整することができるため、冬〜春にかけての長い期間市場に出回ります。

より強く独特の香りを楽しみたい!という方には露地栽培されたものがおすすめです。3月~5月と収穫期間は短くなりますが、こちらには軟白と緑色の両方が見られます。

ウドの栽培も主に北関東や東北地方で行われており、九州ではあまり作られていません。そのため、スーパーでも3〜4月頃のほんの一瞬しか見かけません。山に自生はしているようなので、いつか天然の山ウドを食べてみたいものです。

ややこしい中薬「独活」と「羗活」

ウドは漢字で「独活」と書きますが、中薬(漢方)の「独活」とはまったく別の植物です。

ウドはウコギ科ですが、中薬の「独活」はセリ科に属します。

「独活」は異物同名品が多く、市場でも混乱しやすい中薬だそうです。

ウドも中薬として使用されてることがあり、ややこしいことに根茎を「独活」と呼びます。

和漢方では区別のためにセリ科を「唐独活」ウコギ科を「和独活」としているそうです。

違う植物なのに似たような効能を持ち、同品または類似品として扱われています。

リウマチや冷え性、風邪の初期症状などに使用されます。

さらにややこしい話をしますと、ウドの側根を「羗活」と呼びますが、これとは別に「羗活」という中薬も存在します。こちらもセリ科の植物で、「独活」に比べ発汗を促す力が強く、風邪の初期症状にはこちらの方が多く使用されます。

ウドの薬膳効能

ウドには足腰の冷えや痛みをやわらげる効果があると言われています。

ウドの主な効能は『袪風湿』です。

「葉ネギ」でご紹介したように、『風邪』は他の邪気と結びつきやすいため、『寒』と結びついて『風寒邪』となれば悪寒や鼻水などを発症させますし、『熱』と結びついて『風熱邪』となれば発熱やのどの腫れなどを発症させます。

『風』と『湿』が結びついたものが『風湿邪』で、それを取り除くことを『袪風湿』と言います。『風湿邪』はあちこちを不規則に動く『風邪』の要素と、ねっとりと絡まって気血の流れを阻害する『湿邪』の要素が合わさり、関節に痛みや痺れ、腫れなどの症状をもたらします。

中医学では、リウマチの原因のひとつは『風湿寒邪』だと考えられています。

ウドは体表に存在する『邪気』を汗に乗じて追い出す『解表』の効能があり、気血の流れをスムーズにすることで足腰の冷えや痛みをやわらげる効能があると言われています。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

|

先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版 新品価格 |

|

![]()

コメント