このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年8月7日(立秋)〜9月23日(秋分)の期間を『残暑の薬膳』としてご案内しています。

アジア各地の緑豆料理

インドとベトナムの緑豆料理

緑豆の原産地はインドを中心とした南アジアとされ、少なくとも紀元前1500年頃(約3500年前)には栽培されていたと考えられています。古代インドの聖典『ヴェーダ』にもその使用が記されており、古くから重要な食材だったようです。現在でもインドは緑豆の生産量・消費量ともに世界最大の国であり、世界全体のおよそ4割を占めています。

インドでは緑豆を「ムング豆(ムングダール)」と呼びます。ヒンディー語で「ダール(Dal)」は豆全般を指す言葉であり、特に豆を使った煮込み料理を意味します。ひよこ豆やレンズ豆など、さまざまな豆を使ったダールがありますが、緑豆を使った「ムングダール」も広く親しまれています。

煮込み料理に使う場合、緑豆は皮をむいて割った状態のものを用いますが、同じ状態の豆を油で揚げ、塩味をつけた「ムングダル・ナムキーン」というスナックも人気があるそうです。

また、日本でも知られているアジアの緑豆料理に、ベトナムのスイーツ「チェー(Chè)」があります。緑豆をやわらかく煮て砂糖で甘くしたぜんざいのようなデザートで、タピオカやココナッツミルクを加えて仕上げます。夏は氷を入れ、冬は温かくして食べるなど年間を通して親しまれています。

中国の緑豆料理

緑豆は紀元前400年頃(約2500年前)には中国に伝わっていたと考えられています。6世紀に編纂された中国最古の農業書『斉民要術(せいみんようじゅつ)』には、土壌改良に使う「緑肥作物」として登場しています。

薬膳としての効能が確実に記録されるのは明代(16世紀)の薬学書『本草綱目』で、「熱を冷ます」といった性質が記されていますが、それ以前から民間レベルで利用されていたことは想像に難くありません。

中国では緑豆をスープやお粥にして食べるほか、粉にして餃子の皮のように薄く伸ばした「涼皮(リャンピー)」や、でんぷんを加工して作る春雨など、さまざまな形で利用されています。薬膳では、同じく熱を冷ます作用を持つ金銀花(スイカズラ)と組み合わせた「緑豆湯」も定番で、甘く冷たいスープとして夏の暑気払いに親しまれています。

日本の緑豆利用

日本では、緑豆を豆のまま食べる文化はほとんど見られませんが、「緑豆春雨」や「緑豆もやし」としてはよく利用されています。これらも同様に「熱を冷ます」作用があるとされています。

緑豆春雨は歯ごたえがよく熱にも強いため、わが家ではサラダよりも炒め物やスープに使うことが多いです。

緑豆の生産国とおすすめの緑豆

緑豆の生産国

緑豆は6~7月に花を咲かせ、8月頃に結実し、立秋を過ぎる頃から一斉に収穫されます。

現在、日本で流通している緑豆の多くは中国や中央アジア産で、国産の緑豆はごくわずかです。特に、もやしの原料となる緑豆は100%を輸入に依存しており、主に中国やミャンマーから輸入されています。

緑豆は乾燥から半乾燥の気候を好み、多湿や長雨には弱い植物です。日本では生育から収穫の時期がちょうど梅雨から残暑の時期にあたり、カビや病気が発生しやすいため、品質の良い収穫が難しいとされています。

かつては岡山県の一部地域などで「文豆(ぶんず)」と呼ばれる緑豆の栽培が行われ、少雨と長い日照時間を活かして生産が続けられていましたが、現在は後継者不足などを背景に衰退しつつあるようです。

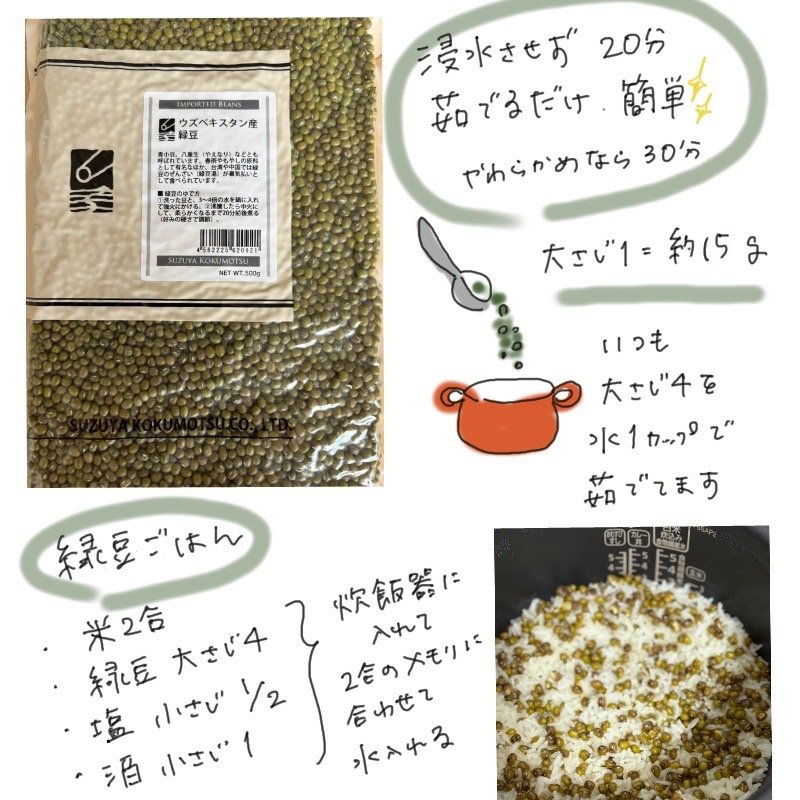

【豆・雑穀の専門店すずや】ウズベキスタン産緑豆

私が緑豆を購入しているのは、「ハトムギ」の記事でもご紹介した穀物専門店「すずや」さんです。40種類以上の豆と20種類以上の雑穀を取り扱う、日本有数の穀物専門店で、楽天市場やYahoo!ショッピングの直営店では3,980円(税込)以上の購入で送料無料(※一部地域・離島を除く)となります。日常的に豆や雑穀を食事に取り入れている方には、ぜひ一度チェックしていただきたいお店です。

こちらで扱う緑豆は、中央アジアのウズベキスタン産。緑豆は湿気に弱いため、産地や流通環境、店舗での保管状態によって品質に差が出やすいのですが、「すずや」さんの緑豆は保存状態が良く、品質が安定しています。今のところ、私が購入したものはすべてハズレなし。安心しておすすめできる一品です。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

緑豆の種類と緑豆レシピ

緑豆の種類

緑豆には大きく分けて「油緑豆(ゆりょくとう)」と「毛緑豆(けりょくとう)」の2種類があります。

油緑豆(油緑)

濃い緑色で皮が厚く固いため、浸水してもあまり膨らまず、加熱後も形が残りやすいのが特徴です。炒め物や餡(あん)など、豆の形を残したい料理に向いています。

毛緑豆(毛緑)

明るい緑色で皮が薄く、浸水すると膨らみがはっきり分かります。調理するとやわらかくなるため、お粥やスープなどによく使われます。

日本ではこの2種類を区別せず「緑豆」と一括りにして流通しているようです。

私自身はこれまで「毛緑豆」の特徴に当てはまる緑豆に出会ったことはなく、「すずや」さんの緑豆もおそらく「油緑豆」に分類されると思います。

緑豆レシピ(ごはん、おかゆ)

緑豆(おそらく油緑豆)の浸水時間は、「浸水不要」とするものから「一晩おく」とするものまでレシピによりさまざまです。私も以前は薬膳の教科書に従って3時間ほど浸水していたのですが、ある時ためしに浸水せずに調理したところ食感がほとんど変わらず、それ以来ザッと洗うだけで使うようになりました。

茹でてキーマカレーやチリコンカンに加えることもありますが、その場合は主に食感を楽しむため。一方で「熱を冷ます」という薬効を意識して食事に取り入れるときは、緑豆もやしや緑豆春雨を使ったサラダやスープのほか、緑豆そのものなら豆ごはんやお粥にしていただいています。

緑豆ごはん

緑豆粥

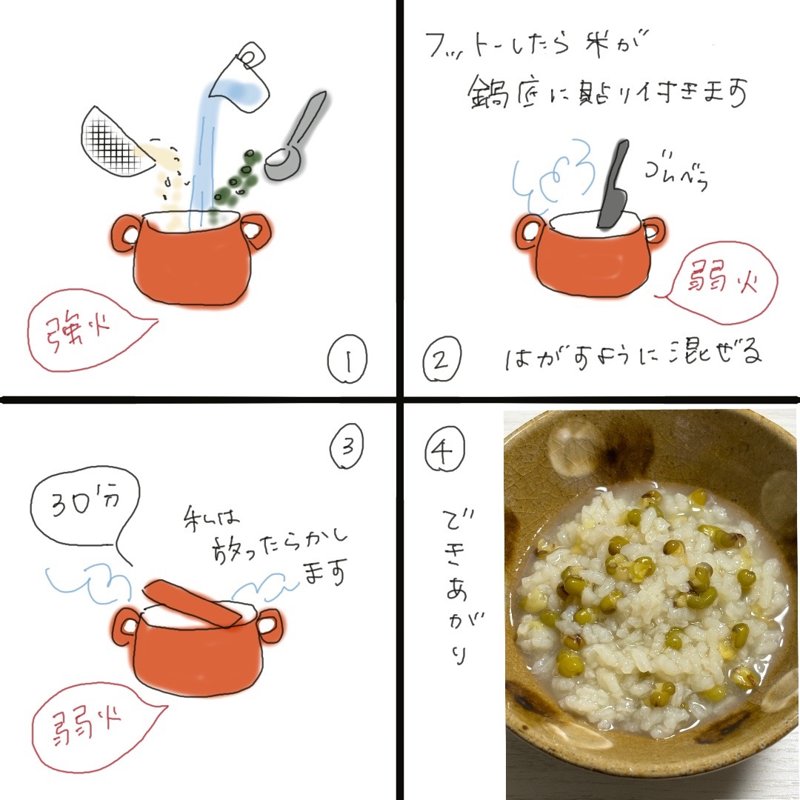

① 軽く洗った緑豆大さじ1(約15g)と米50g、水500gを鍋に入れ、強火にかけます。

② 沸騰したら弱火にし、鍋底からやさしく米をはがすように混ぜます。

③ 少しずらして蓋をし、30分煮ます。

※煮詰まると焦げやすくなるため、慣れるまではときどき様子を見るのがおすすめです。

④ 好みのとろみになったら火を止め、蓋をして5分蒸らします。

お好みで塩をひとつまみ加えても良いですが、私は「ごはんのおとも」をいろいろ準備して、味変しながら食べるのが好きです。

緑豆の薬膳効能

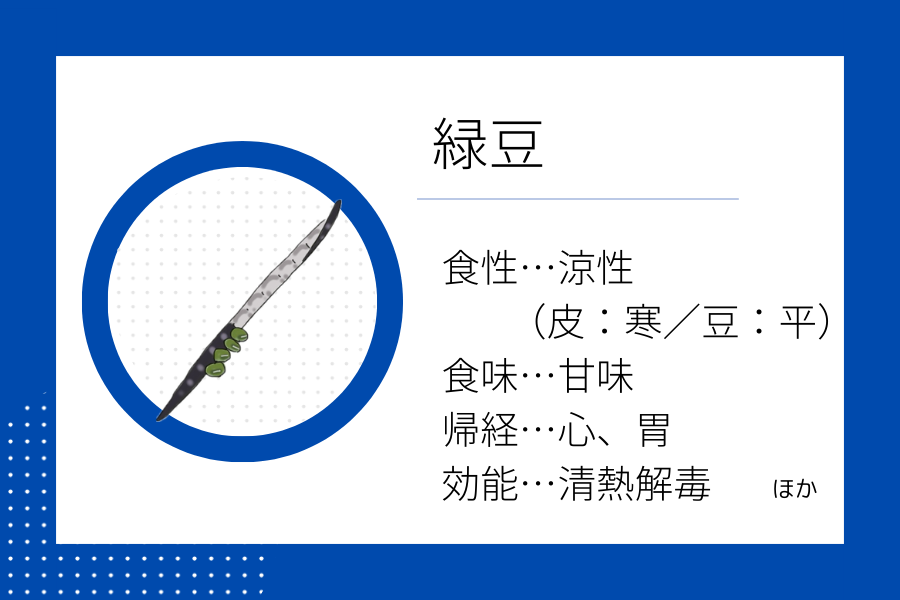

緑豆には「熱を冷ます」作用があるとされています。

古来より、緑豆は「熱を冷ます」食材として親しまれてきました。

生薬では「緑豆(りょくず)」と呼ばれ、主に次のような作用があるとされています。

『清熱解毒』…体内にこもった余分な熱を冷まし、熱によって生じた炎症や化膿、腫れなどの「毒」を取り除く

『消暑』…夏の暑さや湿気によって生じる「暑気あたり」や「夏バテ」などの不調をやわらげる

とくに外皮(緑豆衣)に薬効があるとされるため、『解毒』や『利水』を目的とする場合は外皮がついた状態のものを使用するのがおすすめ。食養生では緑豆を煮出して煮汁を飲むのが一般的です。

ただし、冷やす力が強いため、冷えやすい方・胃腸が弱い方・下痢しやすい方は摂取量や頻度に注意が必要です。

栄養面では、豆類に共通するたんぱく質や不溶性食物繊維に加え、ビタミンB群(B1・B6・ナイアシン・葉酸など)やミネラル(鉄分やマグネシウムなど)が豊富に含まれています。

外皮にはタンニン(ポリフェノールの一種)が含まれ、抗酸化作用や抗菌作用が期待できます。緑豆を茹でると茹で汁がほんのり緑色になるのは、こうした水溶性の成分が溶け出しているため。私は茹で汁ごとスープやカレーに活用し、余すことなくいただくようにしています。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント