このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年8月7日(立秋)〜9月23日(秋分)の期間を『残暑の薬膳』としてご案内しています。

麹甘酒との出会い

私が麹(こうじ)甘酒を飲むようになったのは、十数年前のことです。

当時の私は10代から続く強い生理痛に悩まされていました。生理中だけでなく、その前後の一週間も頭痛や腹痛に苦しみ、ひどいときには起き上がることすらできず、学校や(社会人になってからは)職場を休むこともありました。

そんな私に、母が近所のドラッグストアで見つけた麹甘酒を「栄養があるから」と買ってきてくれたのです。正直「なんで甘酒?」と半信半疑でしたが、一口飲んでびっくり。想像以上に美味しくて、身体にすっと染み込む感覚があり、「これなら生理中でも飲めそう!」と母に喜んで電話したことを今でも覚えています。

さらに驚いたことに、生理中の栄養補給を甘酒で行うようになってから、冷えによる腹痛などの不調が軽減したのです。「当たり前だと思っていた月経トラブルにも、改善できる方法があるのかも?」という考えに至り、思い切って婦人科を受診。通院を続けるうちにすっかり改善しました。

※あくまで私自身の体験であり、甘酒そのものに生理痛改善の効果があるわけではありません。

さらに数年後には「薬や通院に頼り続けるのも嫌だな、お金もかかるし」と思うようになり、アロマテラピーを経て薬膳にたどり着きました。30代後半には「ぬんさんってタフですね」と言われるほど心身が安定し、40代後半となった今では「150歳まで生きそう」といわれるほど頑丈になりました。

振り返れば、私と「食養生」との出会いの原点には、母が手渡してくれた一本の「麹甘酒」があったのだと思います。

その麹甘酒とは

ちなみにその麹甘酒とは、「大賀薬局」で販売されている「ジャパニーズ・ヨーグルト〜酒蔵のあまざけ〜」という商品です。麹甘酒で栄養補給するようになり、さまざまな商品を試してみましたが、「美味しい!」と心から思えたのはこの一本だけ。私は“麹甘酒が好き”なのではなく、この商品が好きなのだと気づかされました。

大賀薬局

大賀薬局は、福岡県を中心に展開する地域密着型の大型ドラッグストア・調剤薬局チェーンです。1902年(明治35年)に筑紫野市二日市で「大賀商店」として創業し、120年の歴史を持つ老舗です。大賀薬局には戦隊モノ風のヒーローキャラクター「オーガマン」が存在し、「ドゲンジャーズ」という特撮作品にも登場しています。薬の飲み残しによる”残薬問題”に立ち向かう福岡最強のヒーローという設定で、決めセリフは「薬飲んで、寝ろ。」

気になる方はぜひ公式サイトも覗いてみてください。

手作りに挑戦

参考書籍

ちょうどその頃、五十嵐大介さんの漫画『リトル・フォレスト(1巻)』に影響を受け、「私も作ってみよう」と思い立ちました。

ただし『リトル・フォレスト』のレシピは「おかゆを炊いて、小指で3回半円をかけるまで冷ます」「ゆたんぽとダンボールと毛布と座布団で包んで一晩」など経験と勘が必要なもので、初心者の私にはハードルが高そうです。

小山愛子さんの『舞妓さんちのまかないさん(2巻)』にも主人公が麹甘酒を仕込むシーンが登場しますが、東北地方では甘酒を家庭で作る文化が暮らしにに根付いているのでしょうか?福岡で暮らす私の周りでは、家庭で甘酒を手作りする話はほとんど耳にしたことがありませんでした。

最終的に、堀澤宏之さんの『麹で作る甘酒のレシピ』と、大谷ゆみこさんの『つぶつぶ雑穀甘酒スイーツ

』の2冊を参考に試行錯誤を重ね、以下のような自分用の甘酒レシピが完成しました。

炊飯器で作る麹甘酒レシピ(おすすめしません笑)

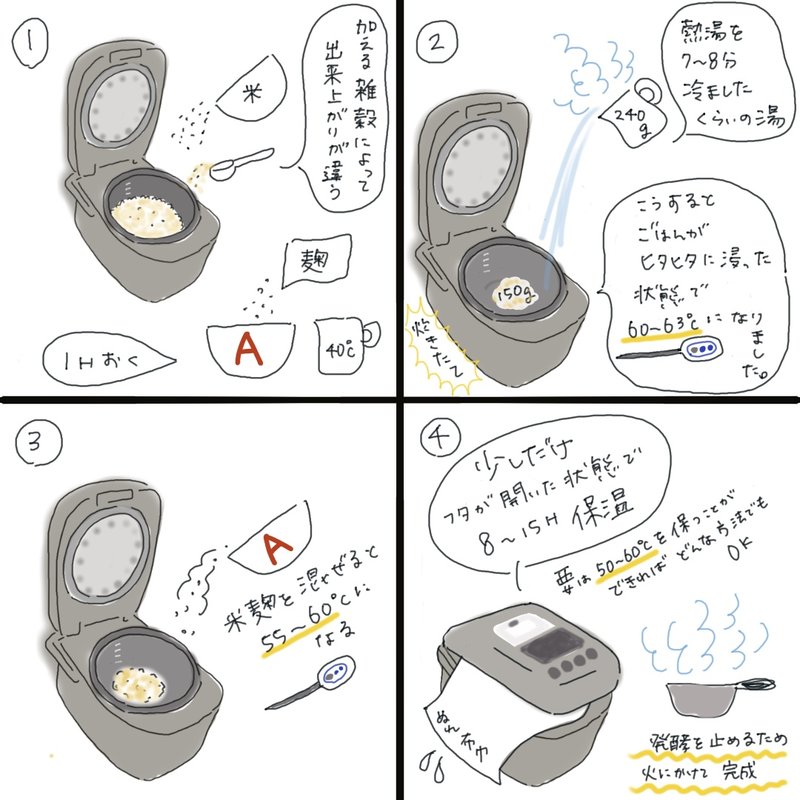

① 雑穀ごはんを炊き、米麹の準備をする

米2合に雑穀(粟、稗、黍など)大さじ3を加えて炊く。乾燥米麹100gに同量のぬるま湯を加え、生麹の状態に戻しておく。

② 雑穀ごはんにお湯を加える

炊きあがった雑穀ごはんを150g計量し(残りは食事用に)、炊飯器に戻す。お湯240gを加え、温度を60〜63℃に調整する。

③米麹を加える

②に①の米麹を混ぜ、温度が55℃〜60℃になっていることを確認する。乾燥防止のために濡布巾をかけ、炊飯器の蓋を開けたまま保温(約70℃)で維持する。

⚠️炊飯器の保温機能を利用した調理はメーカーも推奨していません。実践される方は、必ず自己判断でお願いします。

④ 発酵させる

そのまま8〜15時間置く。長く置くほど甘みが増すが、発酵が進み過ぎると酸っぱくなるので注意。好みの甘さで鍋に移して軽く加熱し発酵を止め、ブレンダーで攪拌して完成。冷蔵庫で3〜4日保存可能。

当時のメモを見返してイラスト化しましたが…いやはや、よくこんな手間のかかることしていたなと(笑)。今なら「たまご」の記事でご紹介した低温調理器を使います。

結局、市販の甘酒に

酒粕に砂糖を加えて作る「酒粕甘酒(さけかすあまざけ)」と違い、「麹甘酒(こうじあまざけ)」は米と麹菌だけで作られます。だからこそ、手作りする場合は温度管理がいちばんのポイント。

麹菌が生み出す酵素は、50〜60℃のあたりで最も活発に働き、でんぷんを糖に変えて甘酒特有のやさしい甘みを作り出します。40℃以下になると酵素の力が弱まりますが、再び温めれば働きを戻すので問題ありません。一方、60℃を超えると働きが低下し、さらに80℃以上では完全に失活してしまうため、加熱しすぎには注意が必要です。

手作り甘酒も確かに美味しいのですが、手間も時間もかかります。結局のところ、私はすぐに「ジャパニーズ・ヨーグルト〜酒蔵のあまざけ〜」に戻ってしまいました。安心して飲めて、美味しくて、しかも手軽。これに勝るものはないと思います。

おすすめの甘酒

当時に比べ、今は市販の甘酒の種類もかなり増えましたね。先日、行きつけの酒屋さんをのぞいたところ、ちょうど「夏バテ対策」と題した甘酒フェアが開かれていました。

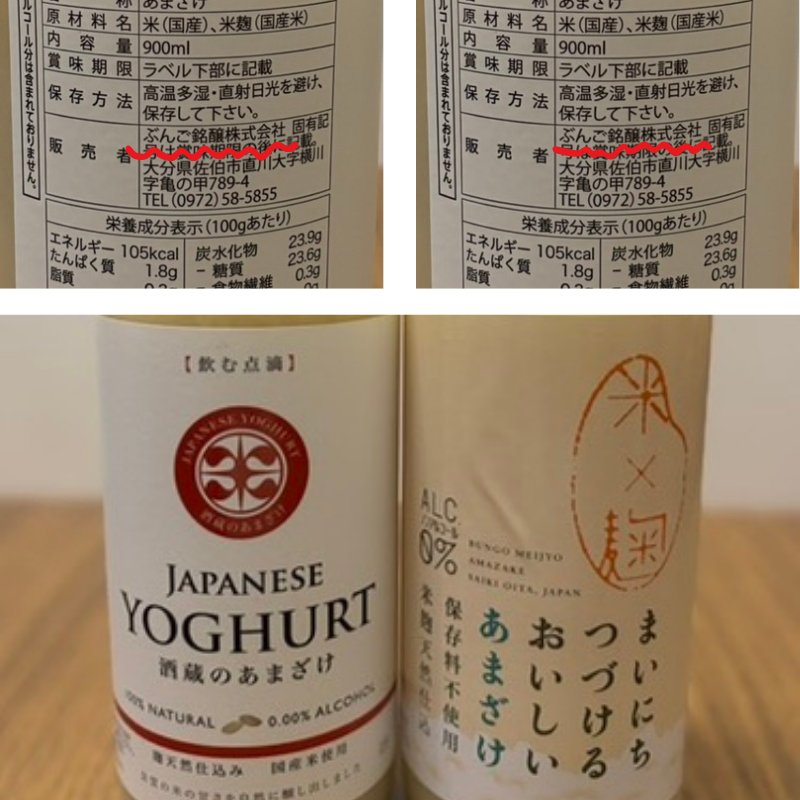

そこで店主のイチオシを試飲させてもらったところ…びっくり!「ジャパニーズ・ヨーグルト〜酒蔵のあまざけ〜」と同じ味だったのです。後でラベルを見比べたら、販売者が同じでした。

【ぶんこ銘醸(亀の甲)】酒蔵のあまざけ

その販売者とは、大分県佐伯市にある老舗酒蔵「ぶんご銘醸」の関連会社「亀の甲」さん。こちらの甘酒は、国内産米と米麹だけを原料に、砂糖や添加物を一切使わない昔ながらの製法で作られています。

「ぶんご銘醸」は明治43年創業の蔵元で、焼酎「唐変木(とうへんぼく)」や清酒「佐伯飛翔」などでも知られています。5代目社長ご夫妻が麹甘酒の健康効果に注目して甘酒専門ライン「亀の甲」を立ち上げ、現在は息子さんにバトンが受け継がれて多彩な商品開発が進んでいます。

「亀の甲」の主力商品である「酒蔵のあまざけ」は専用工場「麹の杜」で生産されており、工場見学のルートでは麹づくりや甘酒製造の工程をガラス越しに観察できるだけでなく、できたての甘酒の試飲も楽しめるそう。いつか訪れてみたいと思っています。

これまでに「ジャパニーズ・ヨーグルト〜酒蔵のあまざけ〜」「酒蔵のあまざけ」「まいにちつづけるおいしいあまざけ」の3種を試しましたが、正直なところ違いを明確に説明するのは難しく…どれも「めちゃくちゃ美味しい!」の一言です(笑)。

ただし、他メーカーと比べると「ぶんこ銘醸(亀の甲)」さんの甘酒はハッキリ違いが分かります。麹甘酒特有の甘さはありながら、スッキリしていて飲み飽きません。夏は豆乳で割ってサッパリと、冬は生姜を加えて温かく…季節を問わず楽しめる万能選手。賞味期限も長いので、6本入りを購入して常にストックしています。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

麹菌の雑学

甘酒に使用される麹菌は、日本各地の酒蔵で古くから培養・選抜され、流通してきた長い歴史を持っています。顕微鏡がまだ普及していなかった時代から、麹菌だけを専門に培養して全国の酒蔵へ提供する「種麹屋(たねこうじや)」という職業が存在し、日本の発酵文化を支えてきました。

特に「アスペルギルス・オリゼー」という麹菌は、日本酒はもちろん、味噌や醤油など伝統的な発酵食品に欠かせない存在。その重要性から2006年には日本の「国菌」として公式に認定されています。

石川雅之さん著『もやしもん』は、そんな種麹屋の跡取り息子・沢木惣右衛門直保を主人公に、菌や発酵の世界について分かりやすく描かれている漫画です。楽しみながら学べるので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

なお、麹の起源は中国にさかのぼります。紀元前2000年頃には「餅麹(もちこうじ)」や「紅麹(べにこうじ)」が作られていたとされ、中国最古の薬物書『神農本草経』にも「紅麹」の記述があります。薬膳では「消化を促す」「血の巡りを良くする」などの作用があるとされ、古代から食と医の両面で重宝されてきました。

甘酒の雑学

日本には、弥生時代に米作りとともに「餅麹」が伝わったとされています。奈良時代に編纂された『日本書紀』には甘酒の起源とされる「天甜酒(あまのたむざけ)」や「醴酒(こざけ)」に関する記述が残されています。

「天甜酒」は木花咲耶姫(このはなさくやひめ)が子を成したことを祝って醸造した甘い酒。「醴酒」は応神天皇が吉野へ行幸した際に献上された甘い酒です。これらの記述から、甘酒は単なる飲み物ではなく、神事や祝い事に欠かせない存在だったことがうかがえます。

このような酒は、蒸した米に麹を混ぜて一夜で発酵させて作るため、別名「一夜酒(ひとよざけ)」とも呼ばれ、古くから甘く栄養価の高い飲み物として親しまれてきました。

室町時代には庶民の間にも普及し、江戸時代には夏の盛りに市中で甘酒を一杯売りする「甘酒売り」も登場しました。甘酒は砂糖が貴重だった時代の安価な甘味源であり、夏を乗り越えるためのいわばエナジードリンクでもありました。このような歴史的背景から、俳句では「夏」の季語とされています。

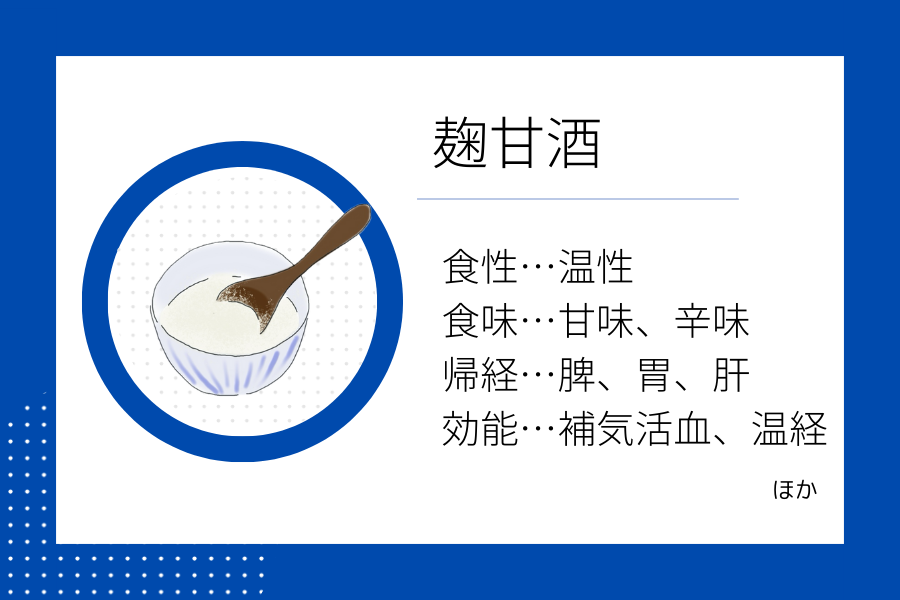

甘酒の薬膳効能

麹甘酒には、「気を補い、身体を温め、血のめぐりを良くする」作用があるとされています。

麹菌を含め、菌類については今なお多くの未知の部分が存在し、今後の研究の発展が期待されています。

それでも中医学では、古来よりそれを活用し、食べて、感じてーー。何百年、何千年にわたる観察の中で「疲労回復に良い」「消化が助けられる」といった体感を積み重ね、記録に残してきました。薬膳とは、そうした”人間の身体を使った経験の積み重ね”によって成り立つ学問です。

現段階で分かっているのは、甘酒の甘味は麹菌が分泌する糖化酵素(アミラーゼなど)によって米のでんぷんが分解され、ブドウ糖などの糖に変わることで生まれるということ。これが「飲む点滴」と呼ばれる理由のひとつです。

また、ビタミンB群(ビタミンB1、B2、B6、葉酸など)やアミノ酸も含まれており、疲労回復に良いとされ、日本では古くから夏バテ予防の飲み物として親しまれてきました。

一方で身体を温める作用も持ち合わせており、真夏の暑さの中で飲むにはやや不向きな面もあります。中医学では『経絡(けいらく)=気血の通り道』を温める『温経(おんけい)』の効能もあるとされ、冷えに由来するさまざまな不調の改善に役立つと考えられます。だから生理痛の軽減に効果があったのでしょう。

今の時期はエアコンをつけっぱなしで眠るので、温めた麹甘酒を朝食代わりにして冷えすぎた身体を内側から整えるようにしています。

また「ジャパニーズ・ヨーグルト」というネーミング通り、腸内環境を整える働きも注目されています。一般的に腸のゴールデンタイムは22時~2時とも言われており、腸活を目的に甘酒を取り入れるなら、夕食後〜就寝2時間前に摂取するのが効果的だと考えられています。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント