このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年8月7日(立秋)〜9月23日(秋分)の期間を『残暑の薬膳』としてご案内しています。

梅の雑学

梅の中国史

梅は中国原産と考えられています。

中国最古の薬学書『神農本草経』(紀元1~2世紀頃)には「梅実」という名で登場し、「気のめぐりを整える」「胸が熱くて苦しい感じをやわらげる」といった効能が挙げられています。古くから「薬用」と位置付けられていたんですね。

6世紀頃の農業書『斉民要術』には、栽培法だけでなく以下のような加工方法も記されています。

【白梅】青梅を塩漬けにし、天日干ししたもの

【烏梅(うばい)】青梅を燻して乾かしたもの

さらに16世紀に編纂された『本草綱目』には蜜煎(はちみつを加えて加熱)や糖蔵(砂糖漬け)といった保存方法も記載されています。

中国では現在でも「青梅を使い、酸味をやわらげる加工」が主流です。中華街でよく見かける「話梅(ワームイ)」は、青梅を塩漬けにしたのちに洗って塩分を減らし、砂糖などの甘味料に漬け込んで乾燥させたもの。名称の由来には諸説ありますが、「おしゃべりしながらつまむ梅」といったところでしょうか。お茶請けにぴったりな甘酸っぱいおやつです。

梅の日本史

梅の伝来

縄文時代の遺跡から梅の種が出土しており、日本国内に梅が古くから存在していた可能性も指摘されていますが、一般的には「奈良時代以前に中国から伝わった」という説が有力です。

中国からは薬用の「鳥梅(うばい)」の形で伝わったとされ、現在でも奈良県の月ヶ瀬地域を中心に烏梅づくりの伝統が続いています。とくに「梅古庵(ばいこあん)」さんでは代々その技が受け継がれており、国の選定保存技術にも指定され貴重な文化遺産となっています。

また梅は薬としてだけでなく果物のように食べられてもいたと考えられています。

未熟な青梅にはアミグダリンという成分が含まれており、体内で分解されるとシアン化水素(青酸)が発生して中毒の恐れがあるため生で食べることはできませんが、完熟した梅は杏や桃のようなフルーティな香りを放ちます。世界的にもめずらしい「完熟梅を加工する」という日本独自の文化は、生食することから始まったのかもしれません(私の個人的見解です)。

時代の移り変わりと梅の用途

平安時代には梅干しの原型とされる梅の塩漬けが行われるようになり、日本最古の医学書『医心方』には「梅干」という名で登場します。薬用としてだけではなく、貴族や僧侶の間で酒の肴にも利用されていたようです。

鎌倉時代になると武士の兵糧に。保存性が高く、疲労を回復し、軽量でかさばらないーー戦の携帯食に選ばれるのも納得です。

江戸時代に入ると、梅干しは庶民の食卓にも広がります。中期以降になると赤紫蘇漬けが定着し、現在の梅干しとほぼ変わらない形が完成しました。

中国では酸味をやわらげる加工が多いのに対し、日本の梅干しは酸味をそのまま活かす方向へと発展しました。これは「らっきょう」の記事でもご紹介したように、漬物文化の発展とも関係していると考えられます。おそらく日本人の食文化の根底には「どうすればごはんに合うだろうか」という発想があるのでしょうね。

梅の薬用加工品

烏梅(うばい)

烏梅とは、青梅を炭やもみ殻などの煙で長時間燻して燻製させたものです。

黒い見た目から「カラスの梅=烏梅」と呼ばれています。

燻すことで保存性や独特の風味が加わるほか、煙に含まれる成分が梅の表面に付着してミネラルが増すといわれています(ただし科学的にははっきりしていません)。

そのまま食べると酸っぱさと煙の風味が強く、日本人には少しなじみにくいかもしれません。中国や台湾では烏梅を煎じて作る「酸梅湯(さんめいたん)」がよく飲まれます。

作り方は、好みの濃さになるまで烏梅を煎じる(煮詰める)だけ。山楂(さんざし)や陳皮(ちんぴ)を加えたり、氷砂糖で甘みをつけるなど、独自のアレンジで楽しむことができます。むかし薬膳の先生に作っていただいた酸梅湯にはハイビスカスのシロップが加えてありました。甘酸っぱくて美味しかったです。

酸梅湯には「熱を冷ます」「潤いを補う」「胃腸の調子を整える」などの作用があるとされ、夏にぴったりの健康ドリンクです。烏梅は生薬では「収渋薬」に分類され、汗のかきすぎを抑える働きも期待できます。

👇️奈良県の「梅古庵(ばいこうあん)」さんの烏梅はふるさと納税の返礼品にも選ばれているので、興味のある方はぜひお試しください。

【奈良県・奈良市】梅古庵の烏梅👇️ふるさと納税はこちらのサイトもおすすめです

梅肉エキス

梅肉エキスは日本ならではの健康食品です。

江戸時代にまとめられた『諸国古伝秘方』(1817年)には、青梅のしぼり汁を天日に干して練り上げたものが「感染症や食中毒、消化不良に効く」と紹介されており、現在の梅肉エキスの起源とされています。

祖母が手作りしていたのですが、作るのはかなりの重労働。青梅をミキサーにかけて果汁を絞り、鍋に入れて何時間もかき混ぜながら煮詰めます。それだけの労力をかけて、出来上がるのはほんのちょっぴり。祖母はそれをお箸の先にちょんとのせ、毎食後にひと舐めしていました。

梅肉エキスには、クエン酸・リンゴ酸・コハク酸といった有機酸がぎゅっと凝縮されています。さらに生梅や梅干しには含まれない「ムメフラール」という成分が加熱の過程で生成されます。

※ムメフラームとは梅に含まれる「HMF(5-ヒドロキシメチルフルフラール)」とクエン酸が反応してできる成分です。

- 唾液や胃酸などの消化液分泌を促し、胃腸を整える

- 抗菌・殺菌作用により、食中毒や虫歯の予防に役立つ

- 免疫機能の向上をサポート

- ムメフラームによる血流改善作用(血液サラサラ)

祖母は数年前に他界しましたが、90歳を過ぎてもよく食べ、よく噛み、本当に元気でした。

その姿が印象的で、私も歳を重ねたら食後の梅肉エキスを習慣にしよう!と思っているものの……酸っぱ過ぎて、なかなか踏み出せずにいます。

おすすめの梅干し

実は梅干し自体があまり得意ではなく、最近になってようやく酸味控えめの梅干しなら食べられるようになったばかりなんです。

きっかけはお粥。自律神経を整えようと昨年からゆるーくグルテンフリーを意識するようになり、パンの代わりになるべくお粥を食べるようにしているのですが、お気に入りのごはんのお供との相性がどれもイマイチです。いろいろ試した結果、いちばん「合う!」と思ったのが梅干しでした。

まだ塩分18〜20%レベルの刺激の強いタイプは食べられませんが、「はちみつ梅干し」や「減塩梅干し」なら単体でも美味しく感じるようになりました。

私の考えは「美味しくて予算の範囲内であれば、添加物や農薬はなるべく少ないものを選びたい」。オンラインで購入できるものを探したところ、和歌山県みなべ町の「紀州梅香(きしゅうばいこう)」さんに辿り着きました。

【紀州梅香】はちみつ梅・減塩梅

紀州梅香さんは自社農園で育てた南高梅を、自分たちの手で加工・販売まで手がけています。農薬使用は国の基準より半分以上削減し、時には完全に農薬を使わない期間を設けることも。さらに化学調味料や保存料は使わず、塩分20%の昔ながらの梅干しから、3%の減塩タイプまで幅広く取りそろえています。

私のお気に入りは「訳ありはちみつ梅(塩分6%)」。原材料は南高梅、りんご酢、種子島産のサトウキビから作られた粗精糖、瀬戸内海の塩、九州産はちみつのみ。まろやかで食べやすく、はちみつの甘ったるさは感じません。訳ありのつぶれ梅なので見た目は不揃いですが、果肉たっぷりでやわらかく、料理にも使いやすいので重宝しています。

次は「減塩梅(塩分3%)」にも挑戦したいと思っています。

簡単レシピ:梅和え

梅干し2個の種を除いて包丁でたたき、鰹節1パック・名水のたましずくとごま油を各小さじ1ずつ加えて混ぜ合わせます。オクラや山芋、きのこなど何にでも。ごま油をオリーブオイルに変えると少し洋風になります。

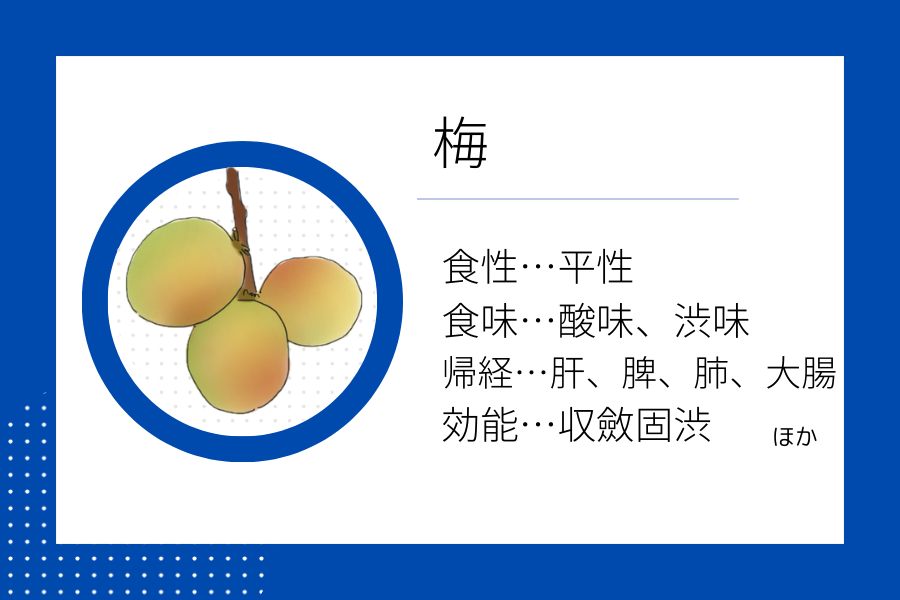

梅の薬膳効能

梅には「収斂の力で潤いをキープする」作用があるとされています。

『収斂(しゅうれん)』とは「引き締めて内側に留める作用」です。

中医学では、夏に大量の汗をかくと『津液(体内の水分)』が流出し、それに乗じて『気』も体外へ漏れ出てしまうと考えられています。その結果、『気虚』や『気陰両虚』に陥りやすくなり、これが夏バテの主な要因だとされています。そのため①汗のかきすぎを防ぐこと②失った『気・津液』を補うことの両方が必要となります。

発汗を抑えるには『収斂』作用を持つ「酸味」が効果的。梅干しには食欲を促す作用もあり、特に『補気』作用を持つうるち米と相性が良いため、梅干しごはんやおにぎりを食べると①②両方の効果を得ることができます。

栄養学的にも、梅干しにはクエン酸・リンゴ酸・コハク酸などの有機酸が含まれ、エネルギー代謝を助けて疲れをやわらげてくれます。汗で失いやすい塩分を補えるのも大きなポイント。カリウムやマグネシウムなどのミネラルも含まれているので、夏の健康維持にぴったりです。

また梅干しは酸と塩の力で菌の繁殖を抑える働きがあり、まだまだ続く高温多湿な時期におすすめの食材です。感染症の予防・治療に用いられた歴史もあり、戦時中には兵糧としても活用されていました。

ただし食べすぎると塩分過剰になるので注意が必要。梅干し1粒には約1.5〜2gの塩分が含まれるので、目安は1日1〜2粒。少しずつ、長く続けるのが体に優しい食べ方です。

ちなみに本文中に登場した烏梅は『収斂』よりも強い『収渋』の作用を持つとされます。下痢や多汗、女性のおりもの過多や多経血、男性の遺精(無意識のうちに精液が排出される現象)など「身体から必要以上に出てしまうもの」を抑える働きがあると考えられています。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント