このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年8月7日(立秋)〜9月23日(秋分)の期間を『残暑の薬膳』としてご案内しています。

残暑の養生

ここ数年の夏の暑さは本当に「暴力的」とも言える厳しさですね。9月に入っても30度を超える日が続き、夜も蒸し暑くてエアコンを付けたり消したり。体力には自身がある方ですが、疲労が蓄積しているのを感じます。

今の時期に頼りになるのが、「残暑の薬膳」でもご紹介したお酢や梅干し。どちらも夏に受けたダメージをケアしてくれる心強い味方です。ごはんやおもち、さつまいも、かぼちゃなど『気』を補う食材と組み合わせればより効果的です。

さらに、身体は寝ている間に修復されるので、夜は鮭やたまご、えび、鶏肉といった消化の良いタンパク質を摂り入れ、早めに休むのも残暑を乗り越えるための養生方法です。

庄分酢

私が普段使用しているのは、福岡県大川市の老舗「庄分酢(しょうぶんす)」さんのお酢です。

庄分酢の歴史

創業はなんと江戸時代。1624年、高橋家初代が筑後国に移り住み、二代目が酒造を興しました。その後、四代目が1711年に酢造を始め、以来300年以上にわたって酢蔵を営んでいます。町家造りの店舗や蔵は、大川市の文化財に指定されています。

「なぜ酒蔵が酢造を?」と思われるかもしれませんが、お酢は酒から生まれます。蒸した米に酵母を加えて酒を造り、そこに酢酸菌(さくさんきん)を加えて発酵させることで「酢」ができます。この酒がりんご酒ならリンゴ酢に、米を玄米にすれば黒酢になります。

お酢を発酵させる際、庄分酢さんでは伝統的な「静置発酵法」を守っています。

市販の大手メーカー品では、強制通気や撹拌により短期間(1日〜1週間程度)で発酵を完了させるのが一般的です。一方「静置発酵法」では、甕や桶の中で3ヶ月〜半年かけてゆっくりと発酵・熟成させます。その結果、ツンとしないやわらかな酸味と深いコクが生まれるのだそうです。

発酵の具合を見極めるのは職人さんの腕の見せどころ。この技術は創業以来一子相伝で受け継がれており、現在は14代目の高橋一精さんが蔵を守り続けています。

リストランテSHOUBUN

今月のはじめ、念願だった大川市の庄分酢本社へ行ってきました!

電車とバスを乗り継ぐ方法もありますが、分かりにくいため車のほうが便利です。私は運転ができないので、友達が車を出してくれました。

歴史を感じる店構えのガラス戸を開けると、左手の事務所からスタッフの方々がにこやかにお迎えしてくださいます。右手には試飲コーナーが設けられ、気になるお酢を自由に試すことができます。

奥の販売コーナーには生花が飾られ、店内はまるでギャラリーのよう。

レストランは基本的に予約制で、1部(11:30〜)と2部(13:30〜)に分かれています。時間になると2階のレストランへ案内され、これまた素晴らしい空間が…!

レストランは今年9月2日にリニューアルオープンしたばかり。各テーブルにフラワーアレンジが飾られ、お洒落で落ち着いた空間です。ランチは3種類のコースから選べます。

- Aコース(2,850円):肉or魚どちらか

- Bコース(3,500円):肉・魚両方

- Cコース(5,000円・※要3日前予約):シェフ特別コース

私たちは欲張ってBコースをチョイス。肉も魚も両方いただける上に、季節の発酵酢モクテル(この日は果肉ゴロゴロのマンゴー酢!)も追加して、ふたりともおなかいっぱいに。

どの料理にもお酢が使われているのに、全く分からないお料理も多く、お酢が苦手な方でも楽しめると思います。メニューには「どの料理にどのお酢が使われているか」も描かれているので、お酢の活用方法が学べるのも嬉しいポイント。食後は気になったお酢をいくつか購入して、大満足で店を後にしました。

リストランテSHOUBUN

住所 福岡県大川市榎津548(福岡市内から車で1時間15分/高速利用時)

電話 0944-88-1535

定休日 日曜・月曜(月曜が祝日の場合は翌火曜)

営業時間 1部(11:30〜)2部(13:30〜※L.O14:00)

※営業日や時間は変更になる場合があります。ご来店の際は事前に店舗へご確認ください。

お気に入りの庄分酢

私が普段から常備しているのは「庄分純米酢」と「有機純りんご酢」の2種類。

もともとお酢はあまり得意ではなかったのですが、庄分酢に出会ってからは料理に使う頻度がぐんと増えました。まろやかでコクがあるのに、スッキリしていて本当に使いやすいんです。

同居人も基本的にお酢は苦手なのですが、庄分酢を使った酢の物やピクルスはよく食べてくれます。「庄分酢なら食べられる」という方は少なくないのかもしれません。庄分酢さんイチオシの「かすみくろ酢」はアミノ酸たっぷりでさらにまろやかなのだそう。古来製法で仕込まれるにごり酢で、お値段は少し張りますが、「お酢が苦手だけど克服したい」という方にとって入門に良い一本かもしれません。

日常的にお酢を摂取するためのマイルール

庄分酢に出会って2年。まだ日は浅いのですが、今では多くの医療機関が推奨している「1日大さじ1杯のお酢」を習慣的に摂れるようになりました。その効果もあってか、もともとやや高めだった血圧(平均:上119/下80)が、今年の健康診断では上106/下64に!かなり嬉しい結果でした。

日常的にお酢を摂るべく、私が実践しているルールは以下の2つ。

①その日飲む最初のハイボールにりんご酢を小さじ2杯プラス

②朝ごはんや小腹が空いた時に、鹹豆漿(シェントウジャン)を食べる

【おすすめレシピ】鹹豆漿(シェントウジャン)

鹹豆漿とは台湾の定番朝ごはんで、温めた豆乳にお酢を加えて作るスープのような料理です。名前の「鹹」はしょっぱい、「豆漿」は豆乳という意味。酢の酸で豆乳がゆるく固まり、おぼろ豆腐のようになります。

①容器に酢小さじ2、しょう油小さじ1を入れる。

②無調整豆乳を沸騰直前まで温め、①に注ぐ。

本場では干しエビやザーサイ、ラー油、ピーナッツ、パクチーなどをトッピングし、油条(台湾式揚げパン)を浸して食べるのが定番。私はシンプルに青ネギとかつおぶしをのせることが多いです。小腹が空いたときは、天かす(揚げ玉)や七味唐辛子、おかきなどお腹の空き具合に合わせていろいろ加えます。優しい味わいで消化に良く、忙しい朝にもすぐ準備でき、夜食にもぴったりな頼もしい一品です。

新たに購入した庄分酢

美味酢(うます)

キッチンが狭いので調味料はなるべく増やさないようにしています。そのためピクルス液やドレッシングは基本手作りしているのですが…

今回購入した庄分酢さんの「美味酢(うます)」が、便利すぎました!これはリピート確定です。

酢の物やピクルスはもちろん、「玉ねぎ」でご紹介した”酢玉ねぎ”にもこれ1本。原材料は醸造酢、砂糖、食塩、こんぶだし、かつおだし。出汁の旨みが効いてるので、セロリや山芋のように漬け酢をよく吸う食材もマイルドに仕上がります。今日はれんこんと茗荷を漬けてみました。週末には新生姜を漬ける予定です。

公式サイトに掲載されているレシピも、とても美味しそう。

”美味酢+粒マスタード”で作る豚肉とじゃがいもの炒め物や、美味酢を煮詰めて作る大学芋など、試してみたいレシピがたくさんあります。

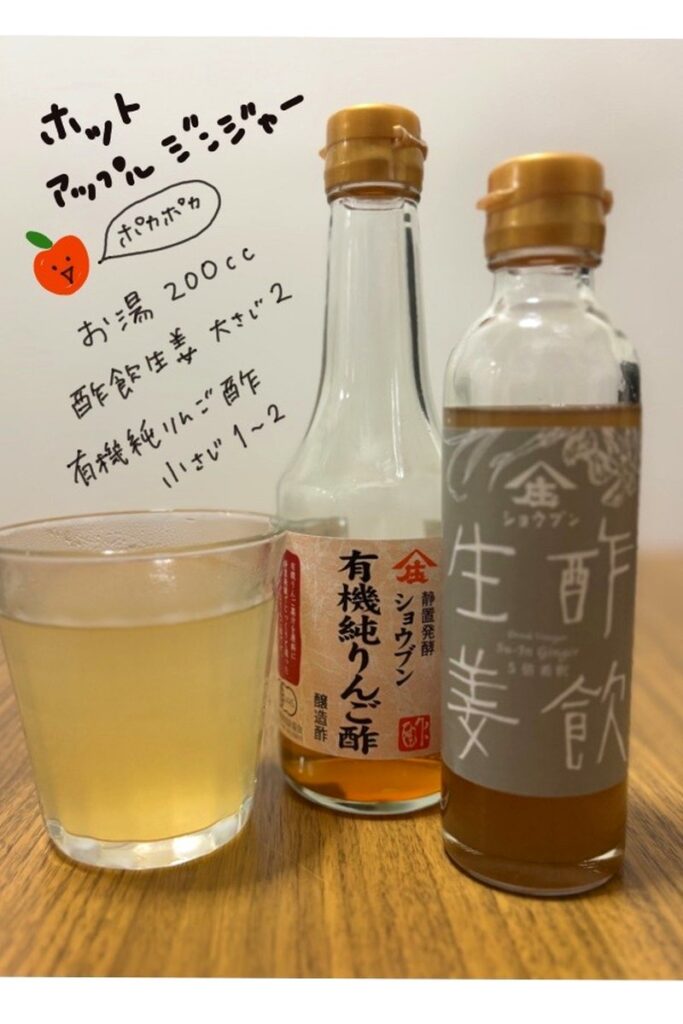

酢飲生姜

庄分酢さんでは”酢飲”という飲むお酢のシリーズを展開しており、いちごや瀬戸内レモンなどバリエーションも豊富です。季節ごとに限定品も登場するので、贈り物にぴったり。友達へのプレゼントによく利用しています。

ただ、私自身は甘い飲み物をあまり口にしないため、常備することはありませんでした。今回初めて「酢飲生姜」を購入し、りんご酢と合わせてホットアップルジンジャーにしたところ、すごく美味しくて想像以上にハマってしまいました。この冬の定番ドリンクになりそうです。

万能くろ酢たれ

有機玄米黒酢にしょう油、甜菜糖、昆布・かつお・椎茸の出汁を合わせた万能調味料。名前の通り本当に「万能」で、そのまま和え物やドレッシングに使えるほか、加熱すると酸味が取れてコクが出るので炒め物や煮物にも大活躍します。

これまでにきんぴられんこんや豚肉とナスの炒め煮などいろいろ試してみましたが、味付けがこれ1本なのでとにかく調理がとても楽(笑)。とくに気に入っているのは餃子のつけダレにすることです。ずっと”酢胡椒派”だったのに、一度”くろ酢たれ”で食べたら断然こっち派になってしまいました。鹹豆漿の仕上げにひとまわしするのもお気に入りです。

庄分酢の購入はこちらから

私の普段使い【庄分純米酢】

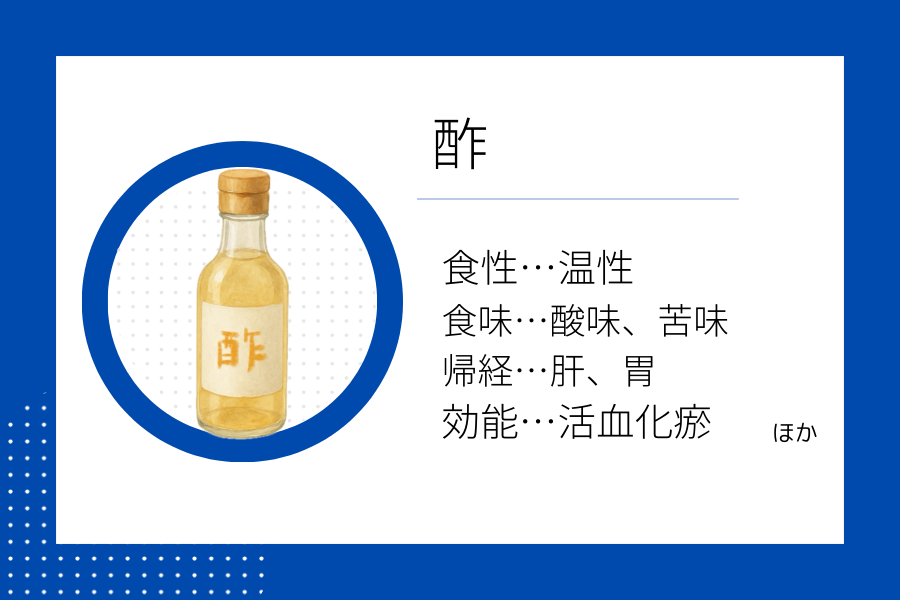

酢の薬膳効能

酢には「血液の流れを良くして瘀血を改善する」作用があるとされています。

川の流れが滞ると淀みができるように、中医学では血の流れが滞ると『瘀血(おけつ)』となり、さまざまな症状を引き起こすと考えられています。

-

- 肩こり、頭痛

-

- 生理痛、月経不順

-

- 肌のくすみやシミ

-

- 疼痛(針で刺すような、一箇所に集中した鋭い痛み)

-

- 重度の場合は脳梗塞や心筋梗塞の要因となることも

『瘀血』を引き起こす原因はさまざまですが、大きく分けると以下の3つに分類されます。

①『血』の流れが悪くなる

・『気』の『疏泄(そせつ)』機能の低下(詳しくは「玉ねぎ」をご参照ください)

・冷え

②『血』に粘性が生じ流れにくくなる

・汗などの『陰液(体内の水分の総称)』が不足することで『血』の水分量が減り粘度が高まる

・『痰湿(たんしつ)』により『血』が粘性を持つ

・不摂生や生活習慣の乱れ

③『血』が不足

・押し出す勢いが弱く、その場で停滞するイメージ

酢の作用は②を原因とする『瘀血』の改善に役立つとされます。同じような働きを持つ食材には、イカ、よもぎ、菜の花、春菊、ニラ、パセリなどがあります。

また、酢の酸味には『収斂(しゅうれん=引き締めて内側に閉じ込める作用)』があるとされ、薬膳では過剰な発汗、頻尿や下痢、不正出血などにも用いられます。甘味を組み合わせることで『津液(潤い)』を生み出す効果も期待できるため、残暑の夏バテケアに続き秋の乾燥対策にも有効です。

栄養素の観点から見ると、酢には血中脂肪を減らす働きがある酢酸や、疲労回復で知られるクエンが豊富に含まれています。クエン酸には金属イオンと結合する性質があり、カルシウムや鉄などの沈着を防いで体内での代謝を助ける(=めぐりを促す)といわれています。

ただし、酢酸は歯のエナメル質を溶かしてしまう恐れがあるため、原液で飲むのはNG。かならず水などで薄めたり、飲んだ後にうがいをするなどの配慮が必要です。また胃腸が弱い方は胃壁が刺激され胃痛の原因となることがあるため、体調に合わせてまずは少量から取り入れてみてください。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント