二十四節気

今日は二十四節気の秋分です。

二十四節気とは古代中国で考案された暦で、太陽の動きをもとに一年を24の節目に分けたものです。当時は太陰暦(=月の満ち欠けを基準とした暦)が用いられており、二十四節気は季節と太陰暦の間に生じるズレを調整する役割を果たしていました。

日本へは平安時代に伝わり、種まきや収穫など農作業のタイミングを判別する重要なめやすとなりました。

| 立秋 | 2025年 8月7日 | 暦の上では秋がはじまり、 |

| 処暑 | 8月23日 | 暑さがようやく和らぎ、 |

| 白露 | 9月7日 | 草木に露が宿り、秋の気配が深まり、 |

| 秋分 | 9月23日 | この日を境に夜が少しずつ長くなり、 |

| 寒露 | 10月8日 | 草木の露は霜へと変わる直前となり、 |

| 霜降 | 10月23日 | 冷え込む朝に霜が降りはじめ、 |

| 立冬 | 11月7日 | 冬の訪れを迎えます。 |

けれども現代の秋は少し違います。

ここ数日、ほんの少しだけ秋の気配を感じられるようになってきましたが、近年の福岡では10月に入っても暑さが続き、最高気温が25℃前後になる日もめずらしくありません。

かつて「秋=カラッと涼しく過ごしやすい季節」というイメージでしたが、今では霜降や立冬の頃にならないと、その空気を実感できなくなっています。

秋=不安定

現代の秋は『未病』を発症しやすい

季節の変わり目には「なんとなくだるい」「眠れない」「落ち着かない」といった不調を感じる人が増加する傾向にあります。原因に思い当たる節がないのに、病院に行くほどではない心身の不調が続く状態を、中医学では『未病(みびょう)』と呼びます。病名が付かなくとも、不調を抱えたまま過ごすのはつらいもの。薬膳は、自分に合った食養生で『未病』を防ぎ、できる限り快適な日常を送ることを目的としています。

今と昔の「秋の養生」の違い

かつては「秋の養生=涼燥(りょうそう)対策」とし、気温の低下や乾燥に備えるのが基本でした。けれども今の気候にはその考え方が当てはまりにくくなっています。

現代の秋をひとことで表すなら「不安定」。まるで季節の変わり目が長く続くかのように朝晩の寒暖差が大きく、暑さがぶり返したかと思えば急に冷え込んだり。乾燥する日もあれば、ジメジメと雨が続く日もあったり。

さらに近年では秋雨前線が10月になっても居座り続け、台風が発生することも少なくありません。低気圧と高気圧が目まぐるしく入れ替わるため、自律神経にも影響が出やすくなります。

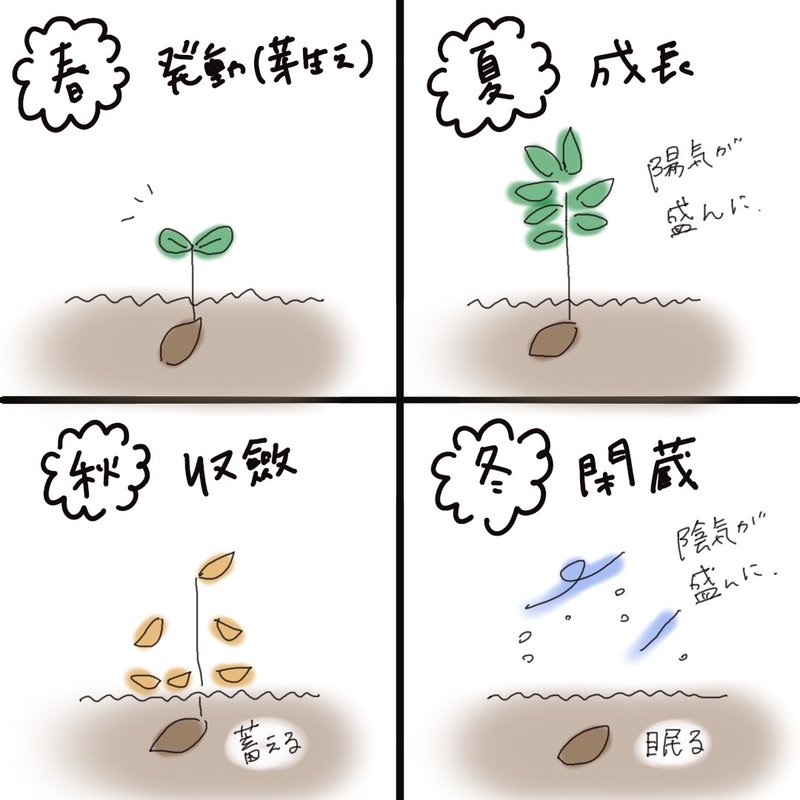

中医学ではちょうど秋分の日の今日を境に、自然界の「陽の気」が「陰の気」へと転換し、だんだんと陽気が衰え、陰気が盛んになると考えられています。人間も自然の一部なので、心身の陰陽バランスが乱れやすい季節でもあるのです。

秋の養生

1️⃣自分の体質を知る

不安定であるからこそ、「秋の養生」には決まった正解がなく、より「自分の体質」に向き合うことが求められます。

今の自分が「寒」に傾いているのか「熱」に傾いているのか、身体は潤いを必要としているのか、『湿』をためていないかーー。「残暑の薬膳」で、自分の傾向がなんとなく見えてきた方もいるかもしれません。

手がかりとして役立つのが、分泌物の観察です。

鼻水、痰、便、尿、おりものなど、排出された分泌物の色や状態は「寒熱・燥湿」を知るヒントになります(※ほかの要因でも同様の所見は出るため、あくまで手がかりです)。

| 粘性 | 色 | 量や頻度 | |

| 寒証 | 水っぽい | 薄い | 多い |

| 熱証 | 粘性がある | 濃い | 少ない |

秋は『肺』に影響が現れやすいので、とくに鼻水の状態に注目しましょう。

『肺』の五官は『鼻』、五液は『洟(はなみず)』なんだね。

| 五臓 | 五季 | 五官 | 五液 |

| 肝 | 春 | 目 | 涙 |

| 心 | 夏 | 舌 | 汗 |

| 脾 | 土用または長夏 | 口 | 涎(よだれ) |

| 肺 | 秋 | 鼻 | 洟(はなみず) |

| 腎 | 冬 | 耳 | 唾(だえき) |

中医学では、鼻水は体内の余分な水分である『湿』の表れと考えます。

「梅雨の薬膳」でも触れたように、『湿』は『脾』の不調により発生し(『脾は生痰の源』)、生じた『湿』はやがて『肺』に集まる(『肺は貯痰の器』)とされます。

鼻水が無色でサラサラと水っぽく、だらだら出続けるものは「寒」のサイン。冷えや過剰な水分による『寒湿』が疑われます(または外邪=風寒による急性の症状)。

黄色っぽく粘りけのある鼻水は「熱」のサイン。暴飲暴食や熱を生じやすい食事による『湿熱』が疑われます(または外邪=風熱による急性の症状)。

こうした日々のサインから、自分の体質を読み取って行きましょう。

2️⃣『脾』をいたわる

先ほどご紹介した五行の表では、『脾』の季節は「土用または長夏」に対応しています。

土用とは四季の移り変わりごとに設けられる約18日間のことで、今年の夏土用は7月19日〜8月6日でした。暦の上ではここが夏と秋の変わり目とされていますが、実際にはまだ盛夏の頃。9月まで夏を引きずり、10月になっても気候が安定せず、長い時間をかけてようやく秋に移行します。

また「長夏(ちょうか)」とは中国で夏の終わりに訪れる長雨の時期を指し、日本では梅雨前線や秋雨前線が停滞する時期に重なります。

いずれにせよ、現代の日本では『脾』の季節が9月〜10月中旬頃に該当すると考えて良いでしょう。

暦の上では秋で、『肺』に影響が出やすい季節とされますが、実際の気候は『脾』に該当します。つまり現代の秋の養生では、どちらも意識する必要があるんですね。本格的に秋が到来し「気温が下がって空気が乾燥する」までは、「季節の変わり目の不安定さ」を意識しながら、『脾』を守る養生に重点を置くのが、今の気候には合っているように思います。

体質にもよるけど、ジメジメして気温が高いときには『脾』、乾燥して気温が低いときには『肺』の養生を意識すると良いと思います。

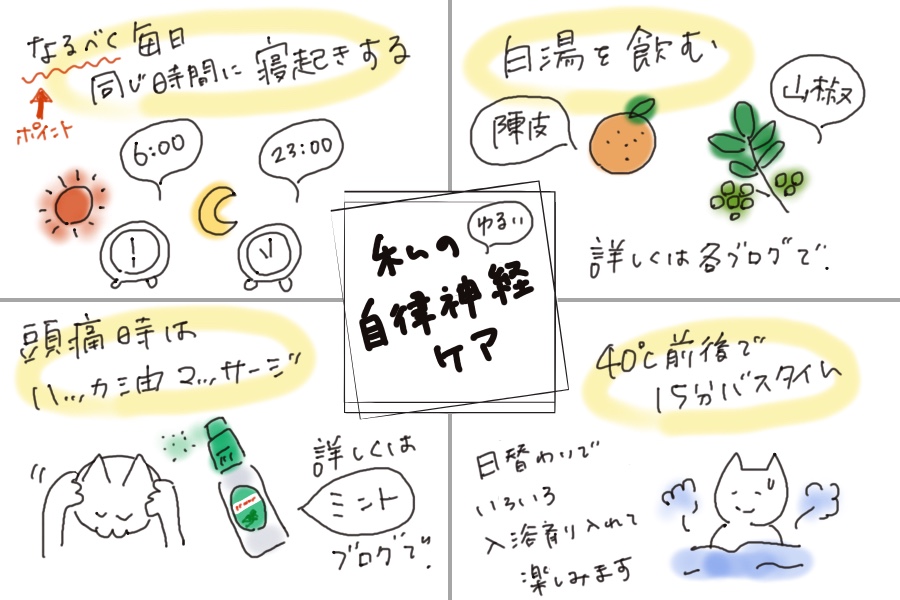

3️⃣自律神経を整える

ここからは西洋医学寄りの話になりますがーー。

この時期は、花粉症のようなくしゃみ・鼻水といった症状が出る人も多いようです。一般的に「寒暖差アレルギー」と呼ばれるものですが、これは正式な病名ではなく、医学的には「血管運動性鼻炎」にあたります。自律神経のバランスが乱れて鼻粘膜の血管の収縮・拡張がうまく調整できなくなり、鼻水や鼻詰まりを引き起こすと考えられています。

また最近よく耳にする「気象病」も、正式な診断名ではありません。気圧や気温、湿度の変化によって起こる心身の不調をまとめて指す言葉で、こちらもやはり自律神経の乱れに起因するとされています。

自律神経は全身に張り巡らされているため、乱れが生じるとさまざまな部位に不調が現れます。どこに出るかは人それぞれですが、一般的にはその人の「弱い部分」に出やすいと考えられています。私自身も昨年の秋から自律神経の乱れを実感することが増え、無理やストレスがつのると頭痛や吐き気、めまいが出るようになりました。

この時期の自律神経ケアには、前に述べた1️⃣2️⃣に加え、生活リズムを安定させることが大切です。湯船に浸かり、十分な睡眠時間をとり、軽い運動を取り入れるーー分かっていても難しいですよね(笑)。

「無理をしない」というのも立派な養生になります。私は「できるだけ手を抜く」「60点で妥協する」を合言葉に、夏〜秋にかけてスポーツジムや長時間のウォーキングはお休み中。その代わり、朝晩のストレッチやヨガなど「自分が心地よいと感じること」だけ続けるようにしています。

サラサラした鼻水がポラポタと出続ける時は、マスクを着けることで鼻粘膜の過剰反応を抑える効果が期待できます。

その場合、身体は「寒」に傾いているため、手首・足首・首の「3首」を温めるのもおすすめです。

秋の薬膳のおすすめ食材

秋は「摂る」より「摂り過ぎない」ことを意識する

「梅雨の薬膳」では身体の水はけを良くする『化湿』『燥湿』『利湿』『滲湿』の食材を摂り入れることをおすすめしました。

一方で秋の養生では「積極的に摂ること」よりも「不調の原因となるものを摂り過ぎないこと」を意識する方が大切だと感じています。

自然界のサイクルと同じように、春から夏にかけてはエネルギーをしっかり取り入れて蓄える時期。秋から冬にかけては徐々に控えめに調整していく時期です。

中医学では「秋=収斂の季節」とされ、飲食や生活も「収める」「控える」方向へとシフトすることが推奨されています。

【避けたほうが良いもの】

冷たいもの、身体を冷やすもの(『清熱』『解暑』などの食材)、生もの、身体を潤すもの(『生津』『滋陰』などの食材)

果物が美味しい時期ですが、身体を潤す作用があるため、下痢や鼻づまりが続くときは控えた方が安心です。

冷えが改善されない場合は、お腹を温める『温中』の食材を摂るのもおすすめです。

生姜、にんにく、ねぎ、よもぎ、棗、にしん、アジ、鮭、鶏肉、味噌など

【避けたほうが良いもの】

油っこいもの、辛いもの、甘いもの、アルコール、味の濃い料理

粘ついた痰が出る、便がすっきりしないなどの症状がある時は、熱を冷まして痰を除く『清熱化痰』の食材を摂るのもおすすめです。

海藻類、こんにゃく、冬瓜、たけのこ、もやし、ハトムギなど

『脾』をいたわる食材

「足す」より「引く」養生を意識したうえで、自分の体質に合った食材を選び、消化にやさしい調理法で腹八分に抑えていただくーーそれだけでぐっと不調がやわらぎやすくなるように思います。

ただしどんな体質であっても、これから季節は「燥」「涼」に向かうことは間違いありません。

唐辛子や胡椒のように強い『発散』作用のあるものは避け、熱を冷ます食材は温かい状態で量を控えめに取り入れるのがおすすめです。

『脾』をいたわる食材としては、『健脾』作用のあるものや、『脾』に力を与えてくれる『補気/脾』の食材などが挙げられます。3️⃣の西洋医学の観点から見ても、腸内環境のケアは自律神経の安定に役立つと考えられているため、両者の考えは重なります。

「残暑の薬膳」でもご紹介しましたが、秋の食材に合わせて少し変更しています。

🌾 穀類(玄米、うるち米、もち米、きび、米麹)

🍠 芋類(さつまいも、じゃがいも、山芋)

🫘 豆類(いんげん豆、黒豆、大豆)

🥜 種実類(アーモンド、栗、棗、蓮の実、落花生)

🥬 野菜類(枝豆、小松菜、生姜、チンゲンサイ、なす、人参、れんこん、かぼちゃ、ブロッコリー、カリフラワー)

🍎 果物(干し柿、りんご)

🐟️ 魚介類(イワシ、スズキ、鯛、鰤)

🧂 調味料(みりん)

秋の定番スイーツ「芋・栗・かぼちゃ」は代表的な健脾食材ですが、『脾』は甘いもの・脂っこいものを嫌うので、食べるなら干し芋や焼き栗などがおすすめです。

🌾 穀類(玄米、うるち米、もち米)

🍠 芋類(さつまいも、じゃがいも、山芋)

🫘 豆類(大豆)

🥜 種実類(棗)

🥬 野菜類(枝豆、しいたけ、舞茸、かぼちゃ)

🍎 果物(ぶどう、龍眼肉)

🐟️ 魚介類(イワシ、穴子、鰻、あんこう、鮭、鱈、にしん、ヒラメ、鰤、マグロ)

🍖 肉類(鶏肉、羊肉)

🍵 飲み物や調味料(甘酒、酒粕)

おすすめの薬膳書籍

薬膳を実践していると、よくぶつかるのが「書籍によって効能の記載が違う」という問題です。なぜそんなことが起こるのでしょうか?

それは、薬膳が人間の経験の積み重ねによって発展してきた学問だからです。最初にまとめられた『神農本草経』をはじめ、今日に至るまでのおよそ3,000年(説によっては4,000年)もの間、たくさんの人が薬膳を実践し、自分の身体で効果を感じ取り、解釈し、時には新たな薬膳書を書き記してきました。いわば、今私たちが目にする書籍たちは、中国3,000年の実戦データの集大成と言えます。

そのため、ある本では「寒性」とされている食材が、別の本で「温性」と書かれていたり、「平性」とされているものが実は熱を冷ます作用を持っていたりすることもあります。そんなときは、古代から伝わる複数の書籍を参照することで、その違いの根拠が見えてきます。

こちらの書籍『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』は、まさにそんな場面で頼れる一冊。

この本は、古典を含む複数の薬膳所に記載されている効能を一覧化しており、タイトルのとおり「食品群(穀類、野菜類など)」や「食材名」、「効能(解表、通便など)」から検索できる辞典です。収録されている食材は、なんと1,184種類!迷った時にすぐ調べることができ、薬膳を実践するなら手元に置いておきたい一冊です。

コメント