このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年7月15日(追い山笠)〜8月7日(立秋)の期間を『夏の薬膳』としてご案内しています。

アスパラガスの雑学

植物学的分類

アスパラガスは、もともとユリ科に分類されていました。しかし、1998年に発表された「APG分類体系(APG体系)」により、キジカクシ科(クサスギカズラ科)へと分類が変更されました。

この分類体系は、DNA解析など分子レベルでの研究成果をもとに、植物の進化的な系統関係を明らかにした上で再構築されたものです。従来の形態学的な分類に比べてより科学的で信頼性が高く、国際的な標準として広く受け入れられています。また、新たな研究成果に応じて定期的に改訂されており、現在も進化し続けています。

ちなみに、「キジカクシ」という名前は、葉状の枝がよく茂って“キジが隠れるほど”になることに由来しています(画像はキジカクシ科の植物の葉状枝)。

キジカクシは日本各地の山地の草原や明るい林に自生する多年草で、若い茎は食用にもなります。「天然のアスパラガス」とも呼ばれ、山菜としての価値が非常に高いのだとか。

ただし近年は生育環境が狭まり、地域によっては絶滅危惧種に指定されていることもあります。

アスパラガスの世界史

アスパラガスの原産地は、南ヨーロッパからウクライナ・ロシア南部にかけての地中海沿岸とされています。古代エジプトの壁画に描かれるほど歴史が古く、当時は「神への捧げ物」として用いられ、豊穣や繁栄の象徴とされていました。

古代ギリシャ・ローマ時代には栽培が始まっており、王侯貴族や富裕層の間で「珍味」として珍重されていました。当時からすでに薬用植物として認識されており、ヒポクラテスやディオスコリデス、ガレノスといった古代の医師たちは、根や茎を煎じて利尿剤として活用していたと記されています。

しかし、ローマ帝国の衰退とともにアスパラガスの人気は一時的に下火に。中世ヨーロッパでは、修道院など限られた場所で薬草として細々と栽培されていました。

その後、16世紀にイタリアで偶然ホワイトアスパラガスが発見されたことをきっかけに、ヨーロッパ諸国の上流階級の間で再び人気となり、徐々に世界各地で栽培されるようになりました。

それでも長らく高級食材・贅沢品とされてきたため、一般に普及するまでに時間がかかり、「食文化としての歴史は古いが、計画的な栽培の普及は比較的新しい」という、ちょっとユニークな歴史を持っています。

アスパラガスの日本史

アスパラガスが日本に伝わったのは、江戸時代後期(18世紀末)のこと。オランダ船によってもたらされ、当初は観賞用植物として栽培されていました。

その後、明治時代に北海道開拓使がアメリカから種子を導入し、食用としての栽培が始まりましたが、栽培が本格化したのは大正時代に入ってからです。当時は国内消費のためではなく、主に缶詰に加工して欧米へ輸出する目的でホワイトアスパラガスを栽培していました。

昭和40年代以降になってようやく国内での消費が増加し、現在主流となっているグリーンアスパラガスが一般家庭にも広まるようになりました。

アスパラガスの中国史

アスパラガスが中国に伝わったのは比較的近年で、清末期(19世紀末〜20世紀初頭)と考えられています。それにもかかわらず、アスパラガスは薬膳においてよく使われる食材のひとつです。

中国語ではアスパラガスを「芦笋(ルースン)」と呼びます。「芦」は葦(あし)、「笋」はたけのこを意味し、直訳すると「タケノコのような葦の若芽」となります。

中国で最初に「芦笋」の薬効が記載された文献は、唐代の『本草拾遺(ほんぞうしゅうい)』とされています。ただし、ここでいう「芦笋」は、現代の西洋アスパラガスではなく、(日本における「キジカクシ」のような)中国在来のアスパラガス属植物を指しています。

体内の余分な熱を冷まし、潤いを与える作用があるとされ、古くから食用や薬用に用いられてきました。

のちにヨーロッパ原産のアスパラガスが導入されると、同じアスパラガス属の植物として受け入れられ、名称も薬効もそのまま「芦笋」として受け継がれました。現在では「芦笋」は中国語におけるアスパラガスの標準的な呼び名として定着しています。

なお、中国でも当初はアスパラガスを食べる習慣はほとんどなく、ホワイトアスパラガスの缶詰を海外へ輸出するために栽培が進められました。しかしその後、生産量は急拡大し、1990年代にはグリーンアスパラガスが国内で人気に。現在では中国は世界最大のアスパラガス生産国となり、その85%以上が国内で消費されています。

アズパラガスの産地とおすすめのアスパラガス

アスパラガスの旬と産地

アスパラガスの産地といえば、まず思い浮かぶのが北海道です。

寒冷な気候と広い農地を活かし、春の短期間に一気に成長するため、太くて立派なアスパラガスが育ちます。シャキッとした歯応えと、ほのかな甘み。これぞ“アスパラを食べる醍醐味”だと私は思っています。ハウス栽培のものは4月下旬から出回りますが、5月〜6月に旬を迎える露地栽培のものが断然おすすめ。

生産量1位は北海道ですが、意外にも2位は佐賀県。そのほかにも熊本県、福岡県と、上位5位のうち3県を九州勢が占めています。

九州産のアスパラガスは、温暖な気候を活かした「半促成栽培」が中心です。

佐賀県が開発した栽培方法で、春先に出てくる芽の一部を「親茎」として残し、その後に出てくる新芽を夏〜秋にかけて長期間収穫していくというスタイルです。これにより1月〜10月と長期間の出荷が可能となり、価格も比較的安定します。

ただし、春先のものは太くて立派でも、だんだん細くなっていく傾向があります。

シャキッとした食感やジューシーさ、アスパラらしい風味を楽しむには、やっぱり北海道産が圧倒的に好みです。

アスパラガスの食べ方(太・細)

アスパラガスは同居人の好物ということもあり、わが家の食卓によく登場します。

太くて立派なアスパラが手に入ったときは、メインディッシュに。

シンプルにバター焼きにしたり、蒸篭で蒸したりして、素材そのものの味をじっくり楽しみます。

細いものは炒め物や、サッと茹でてサラダに。

これだと同居人はさやいんげんと区別がつかない様子…(笑)。確かに似ていますけどね。

細いとはいえ、成長しているものは筋っぽさが出てくるので、皮も剥けないくらい細いものは下から1/3ほどを切り落とし、冷凍保存してスープの出汁に使用します。

【香川県】さぬきのめざめ

私は福岡県を愛する九州贔屓なのですが、アスパラガスだけは…どうしても太いのが食べたい。

北海道産は美味しいけれど、販売時期が限られているため、時期を逃すと手に入りません。

「どうにかして太くて美味しいアスパラガスが食べたい…」

そんな想いで探しに探して出会ったのが、香川県産の「さぬきのめざめ」でした。

「さぬきのめざめ」は香川県が開発したオリジナル品種で、「伸びても穂先が開かず、締まったまま」「根元までやわらかく、筋張らない」という特性を持っており、「長期間に渡って収穫できるのに、太い!」という夢のようなアスパラガスなんです。

実際に食べてみると、シャキシャキとした歯ごたえとほのかな甘みがたまりません。食べた瞬間、リピートが確定しました。炒めても、蒸しても、焼いてもおいしい!

ちなみに、佐賀県や福岡県では「ウェルカム」などの品種が中心で、どちらかといえば「やわらかさ・みずみずしさ」重視。ここは完全に好みの問題ですが、太くて食べ応えのあるアスパラ好きな私としては…香川県に軍配を上げました。

アスパラガスの太さは、「Lサイズ」くらいから「おっ、太いな」と感じるのですが(※私の基準です)、ふるさと納税の返礼品にはなんと「2L〜3L」級の極太アスパラガスが登場!

…しかし購入タイミングを伺っているうちに、あっという間に完売してしまいました。

2025年は完売!【香川県東かがわ市】ふるさと納税:さぬきのめざめ(極太)

以下の店舗からは、まだ極太が購入できるようです。500g(10〜15本)2,500円と1kg(20〜30本)5,200円がございますので、極太アスパラに興味のある方はぜひお試しください。

先行予約!2026年2月下旬以降順次発送予定

香川県まんのう町では、早くも来年(2026年)分のふるさと納税返礼品の先行受付が始まっています。半促成栽培のアスパラガスは、いちばん最初に芽を出す「春芽」が最も栄養価が高く、薬膳的にも価値が高いとされています。

今回出遅れたこともあり、さっそく来年度分の予約を済ませました。もちろん「Lサイズ以上」の方です!

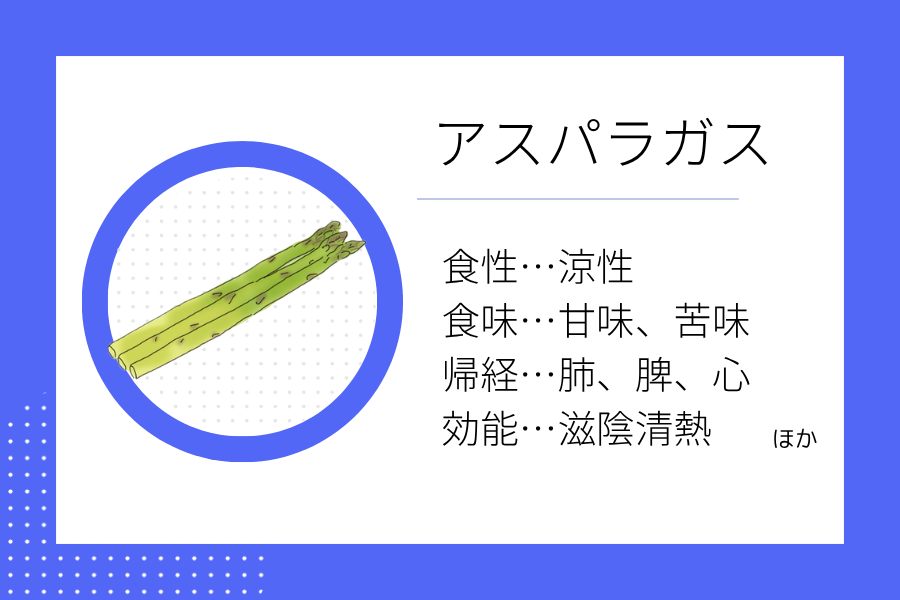

アスパラガスの薬膳効能

アスパラガスには「身体を潤し、熱を冷ます」作用があるとされています。

アスパラガスには『清熱』『苦味』『生津』『補気』と「夏の薬膳」に必要な要素が全て揃っています。

身体に潤いを与えつつ、余分な水分(湿)を排出するという作用があるため、私はいつも「プールの水を入れ替えるようなイメージ」で薬膳に取り入れています。体内の淀んだ水が静かに流れ出て、全身が新しく清らかな水で満たされていくような感覚。暑さでこもった熱もスッと冷ましてくれる、頼れる存在です。

さらに、『補気』の作用もあるため、夏バテ予防にも効果的。

アスパラガスの語源は、ギリシャ語の「アスパラゴス(=新芽)」。

名前の通り、地面からニョキニョキと生えてきた新芽を収穫する野菜です。

以前、北海道農業の伝道師・TEAM NACSの森崎博之さんが畑に生えたアスパラガスにそのままかぶりつき、「これがいちばん美味しい食べ方です」と語っていたのが、ものすごく印象的でした。なんて贅沢な食べ方なのでしょう…!

「新芽=スプラウト」は、植物がこれから成長していくためのエネルギーが凝縮された部分。アスパラガスは1日に5〜10cmも伸びるほどの生命力を持ち、その勢いそのままに、私たちの身体にも力を与えてくれます。

栄養学的にも、アスパラギン酸やビタミンB群など疲労回復に役立つ成分を多く含みます。

さらに、「ビタミンACE(βカロテン・ビタミンC・E)」やルチン(ポリフェノールの一種)など、抗酸化作用のある成分も豊富。

疲れにくい身体を作り、美肌や老化防止にも効果が期待できます。

今回は「夏の薬膳」としてご紹介しましたが、アスパラガスの旬は春〜梅雨時期。

その時期に食べると、新生活の疲れや、梅雨のむくみ対策に効果的です(ただし、身体を冷やす性質があるため、胃腸が弱い方は控えめに)。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント