このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年6月11日(入梅)〜7月15日(山笠の追い山)の期間を『梅雨の薬膳』としてご案内しています。

夏越祓

早くも、今年の半分が終わりました。

6月30日には、全国各地の神社で「夏越祓(なごしのはらえ)」が行われました。

夏越祓とは

夏越祓とは、一年の折返し地点である6月の晦日(30日)に、半年分の穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事です。

「茅の輪(ちのわ)」を八の字を描くように三度くぐり抜けたり、「人形(ひとがた)」と呼ばれる紙に自身の罪や穢れを移して海や川に流したりして、心身を清めます。こうして暑い夏を乗り越え、残りの半年を新たな気持ちで迎えるための行事です。

水無月

夏越祓では「水無月(みなづき)」という和菓子を食べる風習があります。平安時代、宮中では氷室から切り出した氷を食べて暑気払いをする「氷の節句」が行われていましたが、当時の庶民にとって氷は非常に貴重でした。

そのため、氷をかたどった三角形のういろうを作り、厄除けの意味を込めて小豆をのせて食べるようになったのが、「水無月」の始まりとされています。

今年は【鈴懸(すずかけ)】さんの水無月をいただきました。博多発の老舗和菓子店で、素材へのこだわりと美しい見た目、上品な味わいが魅力の名店です。

例年よりも早く夏の訪れを感じる暑さの中、水無月の涼やかな甘さに癒されました。

小豆の雑学

小豆の原産地

小豆の原産地は東アジアだとされていますが、はっきりとは分かっていません。日本列島でも縄文時代から小豆の栽培が確認されており、原産地をめぐっては中国南部と並んで候補に挙げられることもあります。

小豆は魔除け

赤い色をしていることから、小豆は古くから神聖な食べ物とされてきました。赤は太陽や火を象徴し、災いや悪いもの(邪気)を遠ざける力があると信じられていたからです。

こうした「赤=邪気を払う」という感覚は、実は文献に明記されているわけではありません。『古事記』や『日本書紀』にも小豆が登場する場面はありますが、それが“魔除け”として扱われているとは書かれていないのです。

むしろ、「赤は厄を祓う色」とする信仰は、言葉になる前から人々の暮らしの中に息づいていたものだと思われます。

お祝いごとには赤飯を炊き、小正月には小豆粥で無病息災を願う。厄年や節目には、赤いものを身につけたり口にしたりする――そうした暮らしの積み重ねの中で、「赤=魔除け」はあたりまえの感覚として、もはや血肉レベルで私たちの中に根づいているように感じます。

ちなみに中国の伝承でも、小豆の赤は「陽(よう)」の色とされ、「陰(いん)」を封じる力があると考えられてきました。

小豆粥について

中国や韓国では冬至に小豆粥を食べる習慣があり、今も伝統的行事のひとつとして受け継がれています。とくに韓国の小豆粥「パッチュッ(팥죽)」は、体にやさけしい健康食とらして知れ、朝ごはんや軽食、体調不良時にも登場するのだとか。スーパーではレトルトも見かけるくらい、わりと身近な存在みたいです。

日本でも小正月などに小豆粥を食べる文化はありますが、現代では家庭で作られる機会が減少しているため、あまり馴染みがありません。「食べたことがない」という方も多いのでは。

中国・韓国の小豆粥は甘い味付けなのに対して、日本の小豆粥は塩味ベース。甘くないぶん、小豆そのものの香りと風味が引き立ち、主食として食べやすいのが特徴です。

小豆は生薬として使用されるほど、体内の余分な水分を排出する『利水』作用に優れた食材。梅雨時期や、むくみや重だるさを感じるときにぴったりです。

本格的な小豆粥の作り方とは異なりますが、雨が続く季節になると、小豆をまとめて茹でてストックし、お粥やスープに加えて食べるようにしています。

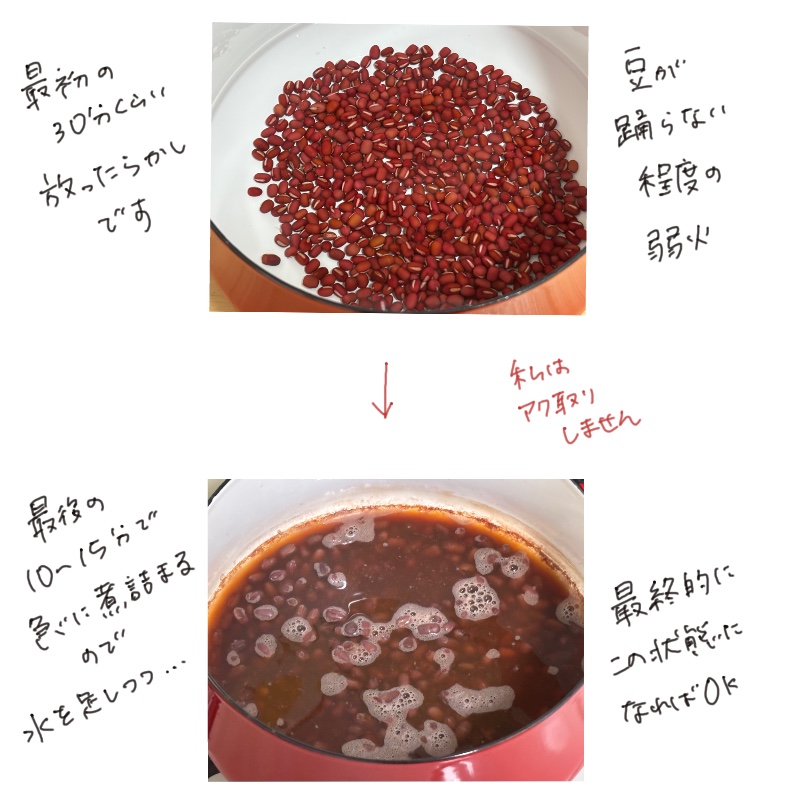

『利水』作用を引き出すための小豆の茹で方

① 軽く洗う

小豆は、ほとんどの豆と違って「浸水しない方がよい」とされる珍しい存在。むしろ長時間水に浸すと、赤い色や香りが抜けてしまったり、皮が破れやすくなったりするため、さっと洗うだけでOKです。

② 渋切りはしない

「渋切り」とは、アク抜きのために一度茹でこぼす工程のことです。

雑味のないあんこやお汁粉を作る場合には欠かせませんが、渋切りをすると、小豆に含まれる薬効成分も煮汁に溶け出してしまいます。

私は『利水』を目的に小豆を食べるため、渋切りは行いません。

ただし、体質によってはアクや渋みが原因で不調を感じる方もいます。

最初は渋切りし、徐々にその時間を短くしていくなど、様子を見ながら取り入れてください。

③ 茹でる

小豆100gに対し、水は500ml(5倍量)を目安に。鍋に入れて火にかけ、沸騰してから50〜60分程度、好みのかたさになるまで煮ます。

本来は蓋をして煮るのが基本ですが、渋切りしない場合、蓋をするとアクがこもって渋みが残りすぎてしまいます。そのため、水を多めにして蓋をせず、長めにコトコト煮るのがおすすめ。

煮ている間に水が減ってきたら、様子を見ながら少しずつ足します。煮汁の量は、最終的に「小豆がひたひたに浸っている」状態になればOK。煮汁ごと小分けにして保存します。

※この分量でだいたい3回分(1回120g×3)ほど

冷蔵保存:約2〜3日

冷凍保存:約1ヶ月

小豆粥のレシピ

炊飯器でやわらかめのご飯(軟飯)を炊き、小豆(煮汁入り)を混ぜます。味付けせず、ご飯のお供や常備菜と一緒に食べるのがお気に入りです。

【軟飯の炊き方(米1合分)】

① 米1合を研ぎ、30分ほど浸水させる

② 炊飯器の2合目盛りまで水を加える

③ 「おかゆモード」で炊飯する

炊き上がりは約120g×5杯分くらいに小分けできます。

私は、軟飯60gに対して小豆汁60gを混ぜるのがちょうどいいバランスだと感じています。

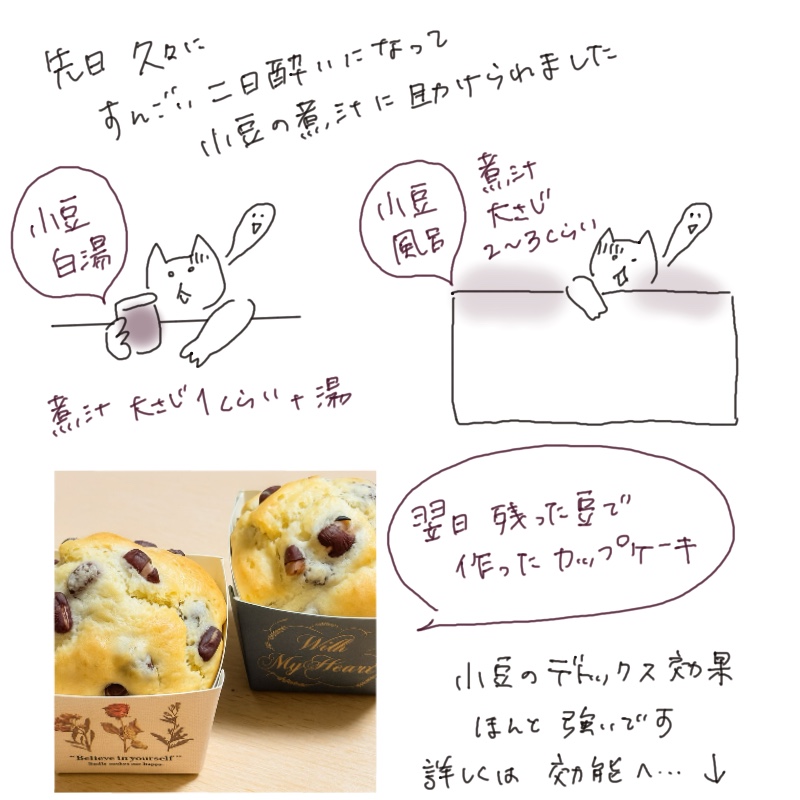

小豆粥以外の活用方法

■ お汁粉風に

保存しておいた小豆(煮汁入り)を電子レンジで温め、砂糖と塩を加えるだけ。砂糖には潤す作用があるとされるため、『利水』を目的に食べる場合は控えめに。私は小豆汁100gに対して砂糖小さじ2、塩ひとつまみの分量です。同居人は『利水』よりおいしさ重視なので、砂糖の分量を多めにします。

■ スープに

見た目は真っ黒になりますが、和風だしとの相性がよく、毎日の汁物にも違和感なくなじみます。

■ 煮汁をコーヒーで割って

小豆のみ取り出して、蒸しパンやスコーンを作ることもあります。残った煮汁はコーヒーで割って。豆乳や牛乳を加えると、よりまろやかになります。

■ 外用に

小豆の煮汁は外用しても効果あり。煎じた煮汁を足湯に使用すれば、足のむくみがスッキリします。

おすすめの小豆商品

【豆・雑穀の専門店】すずや

「ハトムギ」の記事でもご紹介しましたが、豆や雑穀を購入するときに私がよく利用しているのが「すずや」さん。40種類以上の豆と20種類以上の雑穀を取り扱う、日本有数の穀物専門店です。

小豆はスーパーでも手軽に購入できますが、私は「すずや」さんでまとめ買いをする際に、一緒に注文しています。100gあたり約140円の北海道産小豆の取り扱いもあり、スーパーと比べて価格に大きな差はなく、むしろ品質はとても良いと感じています。

※3,980円(税込)以上の購入で送料無料(※一部地域・離島を除く)

日常的に豆や雑穀を食事に取り入れている方には、ぜひ一度チェックしていただきたいおすすめの店舗です。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

→楽天市場はこちら【遠藤製餡】オーガニックあずき美人茶

あずき茶は、焙煎した小豆を煎って熱湯で煮出す、香ばしい風味が特徴の健康茶です。

焙煎することで一部の栄養素(ビタミン類など)は減少しますが、ポリフェノールやサポニンなどの主要成分はある程度残るため、健康効果も十分期待できます。苦味が和らぎ、香り高く飲みやすくなるのも、焙煎ならではの魅力です。

遠藤製餡の「オーガニックあずき美人茶」は、無糖・ゼロカロリー・ノンカフェイン。有機JAS認定のオーガニック小豆を100%使用した、体にやさしい小豆茶です。ペットボトルタイプなので、気が向いたときにすぐ飲めるのも魅力のひとつ。持ち歩きにも便利で、忙しい日常の中でも無理なく続けられます。

ダイエットや美容を意識している方はもちろん、ノンカフェインなので妊娠中の方やお子様、ご年配の方まで、安心してお飲みいただけます。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

【がばい農園】国産の小豆茶

こちらも「ハトムギ」の記事でご紹介した、自然栽培や国産原料にこだわる健康茶の専門店です。すべて手作業で製造されており、残留農薬や放射能検査も実施済み。品質管理が徹底されているため、どのお茶も安心して飲むことができます。

がばい農園の小豆茶は、北海道産の小豆を100%使用した純国産の健康茶です。小豆を丁寧に焙煎して作られており、香ばしい風味と、ほんのりとした自然な甘みが特徴。

「むくみが気にならなくなった」「体がすっきりする」といった声も多く、リピーターの多い人気商品です。

私自身も、甘いものを食べるときのお供としてよく飲んでいます。急須で手軽に淹れることもできるし、濃いめに煮出して楽しむこともできるので、気分や体調に合わせてアレンジできるのも魅力です。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

北海道産 あずき茶 5g×40包 がばい農園 国産の手作り国産あずき茶 ハーブティー お茶 ノンカフェイン 健康茶 ティーバッグ 無添加 北海道産

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

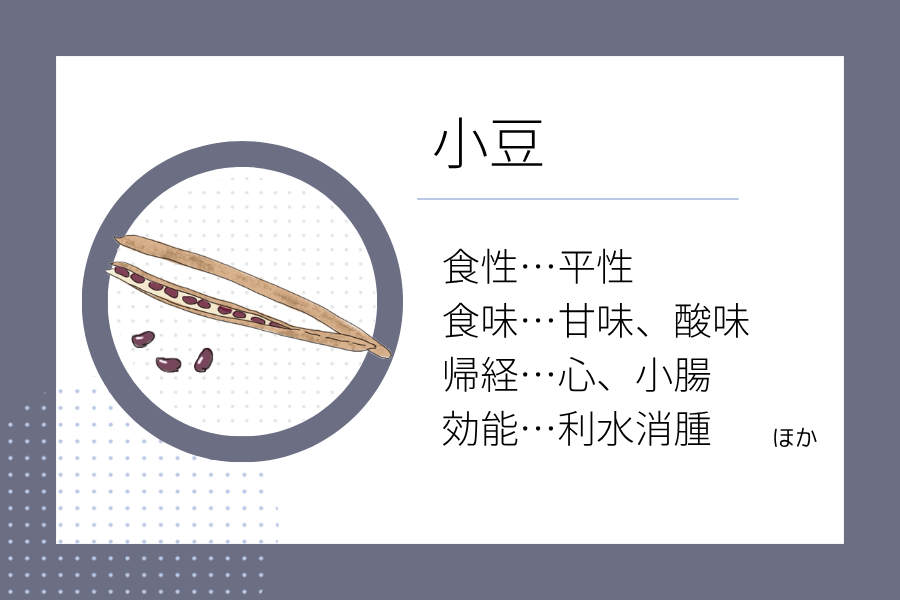

小豆の薬膳効能

小豆には「身体の余分な水分『湿』を排出する」作用があるとされています。

小豆は生薬では『赤小豆(せきしょうず)』と呼ばれ、利水滲湿薬に分類されます。

赤小豆の性質は「よく下行し」「通利水道し」「水湿を下泄させて消腫する」。

つまり、体内の余分な水分を下へと流し、尿の通りを良くして、体にたまったむくみや腫れを取り除く効果があるとされます。

外用しても効果があり、煎じた煮汁を足湯に使用すれば足のむくみに、民間療法では小豆の粉末を卵白で練って湿布すると化膿した炎症や乳腺炎などに良いとされます。

利水作用と解毒作用がとにかく強いので、私は二日酔いの時に煮汁を薄めたものをチビチビと飲んでいます。

栄養成分としては、豆類に共通した食物繊維・タンパク質・ビタミンB群・ミネラル(カリウム、鉄分、カルシウム)・サポニンなども豊富に含みますが、特記すべきは赤い色を表すポリフェノールです。

小豆にはカテキンやアントシアニン、ルチンなど多様なポリフェノールが豊富に含まれており、100gあたり約300〜600mgと非常に高濃度で、赤ワイン1杯分に含まれるポリフェノール量(約200mg)と比べても豊富です。

主な働きは強い抗酸化作用で、体内の活性酸素を抑制し、細胞の老化を防ぐことでアンチエイジングや動脈硬化、生活習慣病の予防に役立ちます。

また、ポリフェノールは紫外線やストレスなどで増える活性酸素を消去し、シミやシワの予防、美肌維持にも効果が期待できます。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント