このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年2月3日(立春)〜3月20日(春分)の期間を『早春の薬膳』として案内しています。

たけのこについて

たけのこの種類

毎年3月下旬頃から、北九州・合馬で「たけのこ堀り」が始まります。今年は20日から開始されるようです。例年ゴールデンウィーク手前まで行われていますが、私はまだ訪れたことがありません。福岡県はたけのこの出荷量が日本一で、次いで鹿児島県が続きます。実は九州全体で全国の50%を占めているという、九州の名産品なのです。

ただし、これは「孟宗竹」の話です。たけのこには約70種類があり、東北や北海道では細身でアクが少ない「淡竹」、東北地方では生食可能な「根曲竹」などが食べられています。他にも、高知県の名産「四方竹」や、アクと苦味が強い「真竹」など、たけのこにはたくさんの種類があります。

竹はイネ科の植物で温暖な気候を好み、米と同じく主にアジア圏で生息・栽培されています。「孟宗竹」は中国江南地方が原産で、温暖湿潤な気候が九州地方と似ています。

竹の生態

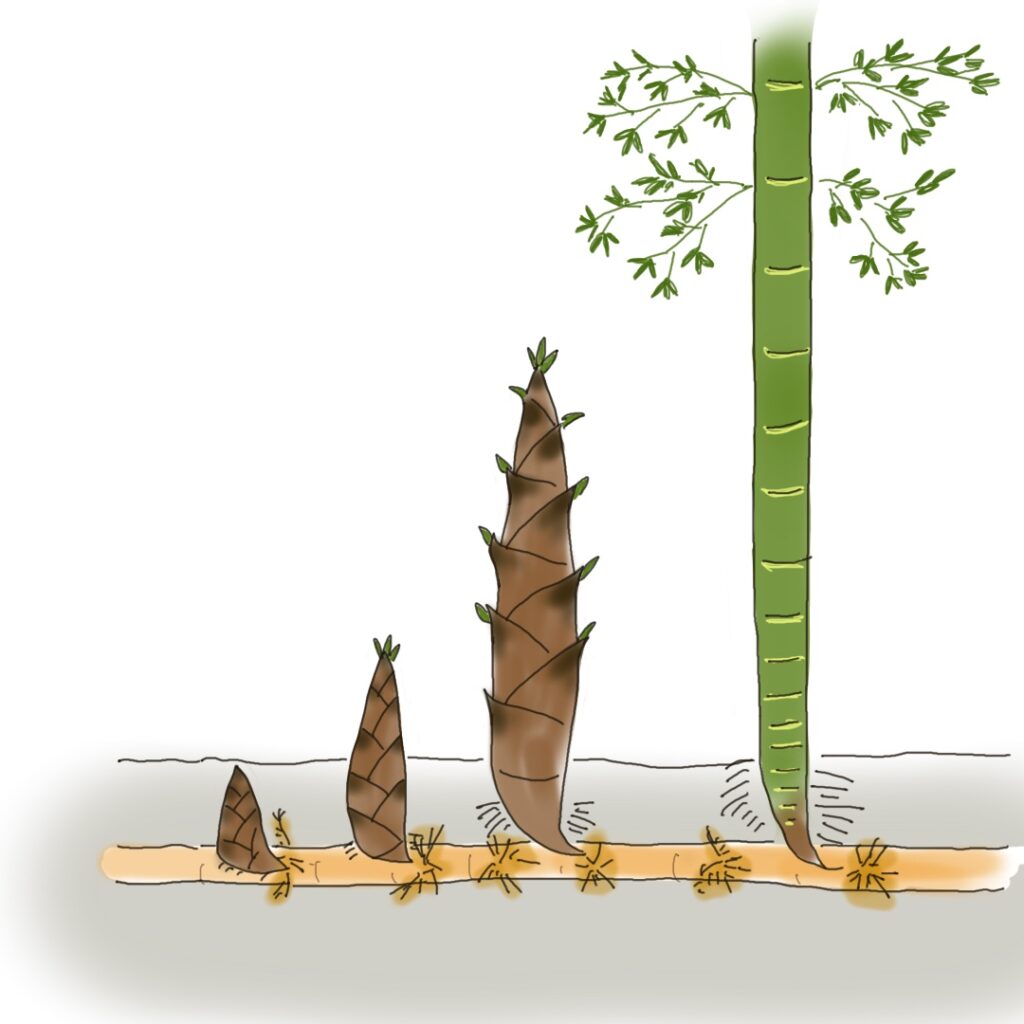

竹は地下茎で繁殖します。たけのこには約60個の節があり、成長すると節が伸びて間隔が広がっていきます。節の間隔は、成長のピーク時には1日に8〜100㎝も伸びることがありますが、2〜3ヶ月すると成長が止まり、光合成を開始します。つまり、4月に生えたたけのこは、7月には葉を広げているということですね。博多華丸さんの漫才に「他所の子とたけのこは成長が早い」というフレーズがありますが、まさにその通り。葉を広げた後は、高さや太さは変化せず、そのまま硬化が進みます。やがて4〜5年で成熟したのち、約10年で寿命を迎えます。

竹は約60個の節ごとに根と芽があり、地下茎で増殖を続けます。そのため、広く見える竹林も、実は1〜2本の竹を移植してできたものがほとんど。遺伝子的には同じ個体=クローンが増えているということになります。

茹でたけのこについて

皮付きのまま販売されていることもありますが、我が家にはデカい鍋も広い流しもないため、アク抜き済みの茹でたけのこを購入しています。

10〜20年前くらいまでは、近所の八百屋の軒先で、水を張ったポリバケツに茹でたけのこをプカプカ浮かべて販売していました。もう見かけなくなってしまいましたね。最近はビニール袋入りの茹でたけのこが主流になりました。真空パックされた茹でたけのこは一年中購入可能ですが、ビニール袋入りの茹でたけのこ(孟宗竹)が購入できるのは春〜初夏の時期だけです。

たけのこを切ると、断面に白いポロポロした物質が付いていますが、これはチロシンと呼ばれるアミノ酸の一種です。甲状腺ホルモンや脳内物質セロトニンの材料となるため、認知症予防やリラックス効果が期待できます(セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神安定作用があります)。水で洗い流してしまうのはもったいないので、スープや汁ごと飲める調理方法がおすすめなのですが、私はあまり汁物には使いません。

本日のレシピ:茹でたけのこの刺身と揚げ焼き

① 茹でたけのこを上のやわらかい部分と下のかたい部分に切り分け、それぞれスライスします。

② 上のやわらかい部分は2分ほど湯通しし、氷水で冷します。

③ 下のかたい部分は水で溶いた薄力粉にサッとくぐらせ、大さじ2〜3程度の油で揚げ焼きします。盛り付けた後、塩をパラリ。油に少しだけバターを加えると、さらに美味しくなります。

簡単なレシピですが、どちらも同居人の好物です。最大のポイントは、仕上げに使用する調味料!

②のたけのこの刺身には、福岡で創業155年、『藤商店』さんの『からし酢みそ』を添えていただきます。「菜の花」のレシピにも使用してますので、ぜひご参照ください。

③のたけのこの揚げ焼きには、『飛騨山椒』さんの『山椒粉』がおすすめです!

奥飛騨の高原山椒を一房ずつ手作業で収穫し、石臼で挽いたこだわりの粉山椒です。

東京で200年の歴史を持つ老舗うなぎ料理店「野田岩」さんで提供されていると聞き、試してみたところ、手放せなくなりました。鼻に突き抜ける爽快な香りと、程よい辛味・痺れがどんな料理も美味しくしてくれます。前日の残りの味噌汁でも、一振りするだけで蘇ります(笑)。

たけのこの薬膳効能

たけのこは、身体のドロドロをシャーッと出すデトックス効果があると言われています。

たけのこの食味は『甘味』ですが、これは味ではなく機能を示すものです。

甘味の機能は『滋養・補脾益胃・緩急止痛・止痙攣』。身体にエネルギーを与えたり、筋肉や神経の緊張を和らげて痛みを鎮める働きを持ちます。

たけのこは食べ過ぎるとお腹ピーピーになることから分かるように、不要なもの(とくに痰湿)をシャーっと排泄して胸の不快感や咳、湿疹を治してくれる食材なので、あまり甘味という感じがしません。栄養学的にも、不溶性食物繊維やカリウムが豊富で、「与える(補う)」ことより「出す」ことが得意な食材です。

実は中医学の『五味』には、『酸味・苦味・甘味・辛味・鹹味』の他に『淡味』が存在します。『淡味』は『第六の味』として扱われることもあれば、『甘味』に付随するものとして扱われることもあります。特徴としては、ほとんど味がなく(または非常にあっさりしている)、『利水滲湿(りすいしんしつ)』の作用を持つことです。『滲湿』とは「タラの芽」で解説した『袪湿』のひとつで、ゆるやかに水分代謝を促して湿(体内の余分な水分)を排泄すること。私は、たけのこの『甘味』は『淡味』だと個人的に解釈しています。

※たけのこの食味を『甘味+微苦味』とする教材もあります。『苦味』の機能には「出す」作用もあるため、こちらは納得です。

また、帰経は胃・大腸ですが、「詰まりを解消する」という意味においては良いものの、体質によっては冷えや下痢を引き起こすこともあります。消化しにくく、身体を冷やす作用も強いため、「お腹が弱い」という自覚がある人は食べ過ぎ厳禁です。

身体が熱に傾きやすく、痰湿が溜まりやすい体質(水毒と言います)には向いている食材だと思われます。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

|

先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版 新品価格 |

|

![]()

コメント