このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年8月7日(立秋)〜9月23日(秋分)の期間を『残暑の薬膳』としてご案内しています。

ゴーヤの雑学

ゴーヤは福岡では5月ごろから店頭に並び始めますが、やはり美味しい旬の時期は真夏です。

大きさにもよりますが、この時期は安ければ100円以下、高くても200円程度で手に入ります。

ゴーヤの日本史

ゴーヤの原産国は、インド北東部を中心とした熱帯アジアとされています。そこから中国を経て、日本には江戸時代初期に伝わりました。

沖縄には日本本土よりも約100年早く、15世紀前半までには伝来していたと考えられています。これは、当時の琉球王国が盛んに行っていた中継貿易の影響です。

当時の沖縄は琉球王国として独自の貿易ルートを持ち、中国や東南アジアとの交易によって本土とは異なる食文化を築き上げていました。

地理的条件や経済的な流通制限、気候の違いなどから、沖縄で使われる食材が本土に入ってくることは長らくありませんでした。そのため、ゴーヤをはじめとする沖縄食材が全国的に知られるようになったのは、沖縄ブームやメディア露出が増えた近年になってからのことです。

『ちゅらさん』による沖縄ブーム

1990年代から、沖縄の長寿文化や健康食材が注目されるようになりましたが、ゴーヤが全国的にメジャーな食材となる大きなきっかけは、なんといっても2001年(平成13年)に放送されたNHK連続テレビ小説『ちゅらさん』のヒットです。このドラマをきっかけに、沖縄料理とともにゴーヤが全国的に認知され、一般家庭や飲食店でも広く使われるようになりました。

作中には「ゴーヤーマン」というキャラクターが登場します。主人公の兄・恵尚(演:ガレッジセールのゴリ)が考案した沖縄土産で、最初はまったく売れず、弟・恵達(演:山田孝之)のテレビ出演をきっかけに人気が爆発するというエピソードでした。この「ゴーヤーマン」は実際にグッズ化され、ゴーヤの知名度アップや沖縄ブームの加速に大きく貢献しました。

ブーム以前のゴーヤ

ブーム以前にもゴーヤは一部地域で食べられていましたが、今ほどの認知度はありませんでした。

わが家では祖母が家庭菜園で栽培しており、当時は「ゴーヤ」ではなく「レイシ」と呼んでいました。

この「レイシ」という和名は、江戸時代に見た目の特徴と植物の性質をもとに名付けられたもので、漢字では「蔓茘枝」と書きます。「ツルの生えた、ライチに似た野菜」という意味で、果実の表面がライチ(茘枝)に似ていることに由来します。ちなみに中国語ではゴーヤは「苦瓜(クーグァ)」と呼ばれます。

30〜40年前は、地域的な栽培や家庭菜園が中心で、ゴーヤをスーパーで見かけることはほとんどありませんでした。子どもの頃は苦くて苦手でしたが、祖母の家に行くたびに「栄養があるから」と食卓に並び、しぶしぶ口にしていたのを覚えています。

ゴーヤの栄養素とおすすめレシピ

ゴーヤの栄養素

ゴーヤはビタミン(B1、E、Kなど)やミネラル(カリウム、カルシウム、鉄分など)、不溶性食物繊維をバランスよく含みますが、とくに豊富なのはビタミンCです。ビタミンCは若々しく美しい肌を保つために欠かせない栄養素で、ゴーヤにはトマトの約5倍ものビタミンCが含まれるといわれます。

- 活性酸素の働きを抑える抗酸化作用により、シワやたるみなどの肌の老化を防ぐ

- 紫外線ダメージや活性酸素の過剰生成から肌を守る

- コラーゲン生成を促進し、肌にハリや弾力を与える

- メラニン生成抑制と還元作用により、シミ・くすみの改善や日焼け後の色素沈着軽減に役立つ

☀️夏のダメージを受けた肌の回復や美肌ケアに、積極的に取り入れたい栄養素ですね。

特有の苦み成分はモモルデシン。20種類以上のアミノ酸からなる栄養素で、主な効果は以下の通りです。

- 胃液分泌を促進し、胃腸粘膜を保護して胃もたれや食欲不振を改善

- 血糖値や血圧を下げ、生活習慣病予防に

- 肝機能を高める作用や整腸作用、疲労回復効果

- 抗酸化作用による体調全般のサポート

⚠️ただし、摂りすぎると胃腸を刺激しすぎて胃痛や腹痛、下痢の原因になることがあります。

調理ポイント

ゴーヤのビタミンCは熱に強く、加熱しても壊れにくいのが特徴です。加熱することで苦味が和らぎ、食べやすくなるのも嬉しいポイント。ただし、茹でたり水に長くさらすと大幅に減少してしまいます。

また、ワタや種にも果肉に匹敵するほどのビタミンCや食物繊維、ミネラル類が含まれるといわれています。特に種には「共役リノール酸」という不飽和脂肪酸が含まれており、脂肪燃焼に効果があるとされています。サラダや和え物では取り除くことが多いですが、炒め物や揚げ物ではワタや種ごと使用するのがおすすめです。

【おすすめレシピ①】ゴーヤの酢味噌和え

苦味が苦手な方は、緑色よりも苦味の少ない白ゴーヤがおすすめです。

①ゴーヤを切る

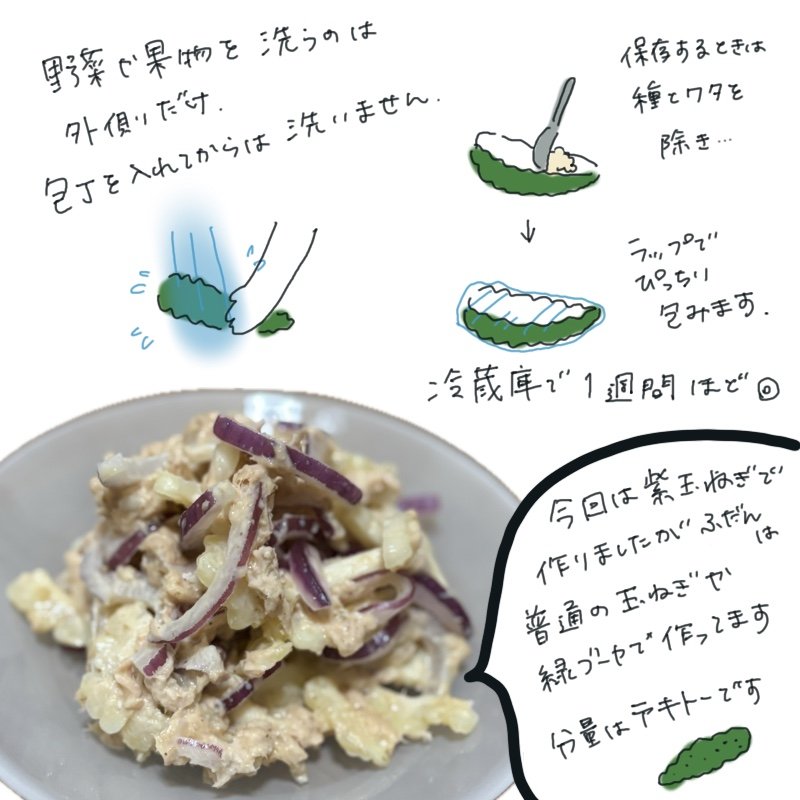

ゴーヤは全体をよく洗い、半分に切って種とワタを除きます。ビタミンC流出を防ぐため、包丁を入れてからは水にさらしません。

②調味料と和える

スライスしてボウルに入れ、玉ねぎ、ツナ、マヨネーズ、酢味噌を加えて混ぜます。油分と合わせると苦味がやわらぐため、隠し味程度にマヨネーズを加えるのがポイントです。

酢味噌は「菜の花」の記事でご紹介した【藤商店】さんの「からし酢みそ」がおすすめです!

【おすすめレシピ②】ゴーヤとちくわのかき揚げ

種を食べる際は、切ってからすぐに加熱するのがポイント。時間が経つと乾燥してかたくなります。

①ゴーヤを切る

ゴーヤは全体をよく洗い、ワタや種ごと食べやすい大きさに切ります。

②衣を作る

薄力粉と水を1:1.5の割合で混ぜ、粉っぽさが残る程度にザックリ混ぜます。

③揚げ焼きにする

衣にゴーヤ、薄切りにしたちくわ、塩昆布を加え、スプーンで一口大にまとめながら多めの油で揚げ焼きにします。

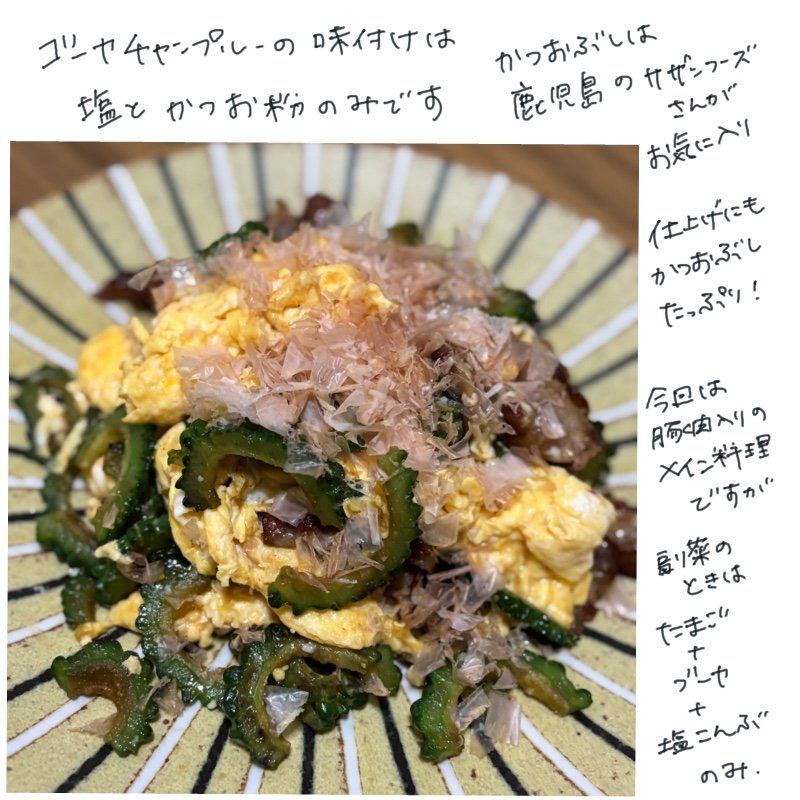

ゴーヤ料理には旨み成分を合わせる

旨みの強い食材を合わせると苦味がやわらぐため、ゴーヤ料理には油分のほかに塩昆布(グルタミン酸)やかつおぶし(イノシン酸)といった旨み成分を持つ食材を組み合わせます。私は苦味が得意ではなく(コーヒーやビールも苦手です)、それでも水にさらさずゴーヤを食べられるのは、この「旨み掛け算」のおかげです。

ゴーヤに限らず、かつおぶしが粉状になった「かつお粉」を料理に多用しているのですが、おすすめは鹿児島県南さつま市の「株式会社サザンフーズ」さんのかつお粉。鹿児島県はかつおぶしの一大産地で、特に「生産量日本一」の枕崎市と「本枯節の本場」の指宿市山川地域が有名です。サザンフーズさんのかつお粉は、この枕崎産・山川産の「本枯節」が使用されており、サッとふりかけるだけで味噌汁やおにぎりがグンと美味しくなります。

「味付け失敗しちゃったかな?」という料理でも、最後にこれをひとふりすれば何とかしてくれるーー私にとっての救世主でもあります。

Yahoo!ショッピング内の「鹿児島の鰹節屋 サザンフーズ」ストアは、サザンフーズさんが直接運営している公式直売店です。

完熟ゴーヤの栄養素

ゴーヤを常温で置いておくと追熟し、皮の色が緑から黄色へ変わります。緑色のゴーヤに比べて苦味がやわらぎますが、シャキシャキ感が失われてクタリとやわらかくなるため、好みが分かれるところ。私は苦手です…。

完熟したゴーヤを食べる際は、触ってぶよぶよしている、表面に白いカビがある、異臭がする場合は傷んでいる証拠なので食べないようにしましょう。

また、完熟ゴーヤの赤い種には豊富な栄養素が含まれています。「共役リノール酸」だけでなく、種を包むゼリー状の部分にもビタミンCや食物繊維、ミネラルがたっぷり。

「フルーティーでおいしい」という評価もありますが、私には「甘くて青臭く、ボリボリとかたくて食べにくい」という印象(笑)。好みではないため、なるべく追熟しないよう、購入したらすぐに調理するか、ワタと種を取り除いてラップでぴっちり包み、冷蔵保存しています。

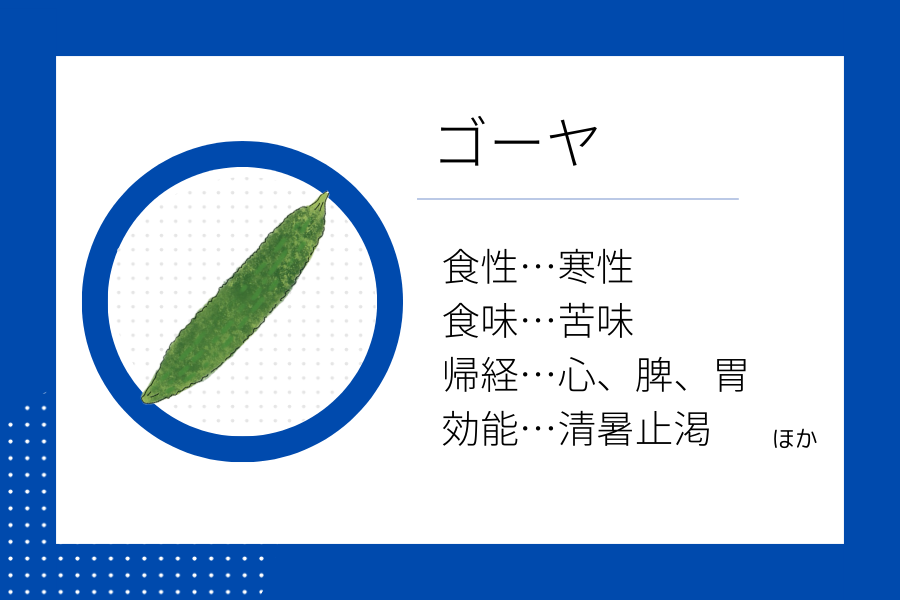

ゴーヤの薬膳効能

ゴーヤには「熱を冷ます」作用が強くあるとされています。

中医学には「身土不二(しんどふじ)」という考え方があります。

もとは仏教用語で、「人間の体(身)と、その人が住む土地(土)は切り離せない一体のものである」という意味です。食養生では「その土地でとれた旬の食物を食べることが身体に良い」という意味で使われます。

暑い地域で育つ食材は熱を冷ます作用を持ち、寒い地域で育つ食材は体を温めるものが多い傾向にあります。ゴーヤはまさにその代表例で、沖縄や東南アジアなどの高温多湿の地域で古くから食べられてきました。

薬膳では『暑邪(しょじゃ)』を取り除く『解夏(げしょ)』を目的に用いられることが多く、のぼせ、高熱、顔面紅潮、大量の汗、口の渇き、夏バテ症状(気力低下、息切れ、食欲不振、だるさ)などに有効とされます。

また「菊花」の記事でも触れたように、苦味には『心』の熱を冷ます作用があるため、精神的な高ぶりや興奮による不眠、神経がピリピリして落ち着かないときにも、ゴーヤはおすすめの食材です。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント