このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年6月11日(入梅)〜7月15日(山笠の追い山)の期間を『梅雨の薬膳』としてご案内しています。

6月21日は夏至だったので、今年も同居人と恒例の「暑気払い」を行いました。

暑気払い

夏至の頃は、蒸し暑い梅雨の真っ只中。

毎年この時期になると「暑気払い」という言葉を耳にする機会が増えてきます。ビアガーデンの宣伝などで使われることが多いため、「夏の飲み会」というイメージが定着していますが、もともとの意味は少し異なります。

本来の暑気払いとは、体を冷やす効果のある飲み物や食べ物を摂って、体の内側から熱を取り除くという、日本独自の風習。「暑さを打ち払う=暑気を払う」が、その名の由来です。

似た言葉に「納涼」がありますが、こちらは「暑さを避けて涼しさを味わう」ことを指します。

暑気払いは夏至頃から暑さが和らぐ処暑(8月下旬)頃までの、比較的長い期間に適しており、日々の暮らしの中で取り入れやすくなっています。一方、納涼は一年で最も暑さが厳しくなる盛夏の時期に行われることが多いようです。

私の暑気払い

私の暑気払いは、辛い物を食べて汗をかくことです。

本格的な夏を迎える前にしっかり汗をかいておくと、体温調節がしやすい“夏向き“の身体を作ることができます。また、夏至は梅雨の真っ只中。体内にたまりがちな余分な水分を汗として排出するため、体が軽くなるような感覚もあります。

そもそも汗は、体を冷やすためにかくもの。

人間の体には、体温を一定に保つ機能が備わっており、体温が上昇すると汗をかいて熱を外に逃がそうとします。

日頃から汗をかく習慣をつけておかないと、いざ夏の外気にさらされた時にうまく汗をかけず、体内に熱がこもって熱中症になったり、夏バテしやすくなってしまいます。

現代医学でも「暑熱順化(しょねつじゅんか)」という考え方があり、夏を迎える前に運動や入浴などで積極的に発汗を促し、徐々に暑さに体を慣らしていく健康法が推奨されています。

您好!朋友

今年の暑気払いは、福岡市六本松の名店「您好!朋友(ニイハオ!ポンユウ)」に行ってきました。

こちらは、北京出身の料理人による本格中華が味わえる人気店。30年以上にわたって福岡市民に愛されています。

王貞治さん(現・福岡ソフトバンクホークス会長)が通っていたことで知られ、芸能界やスポーツ界にもファンの多いお店です。看板に使われている文字は、王さんが書いたものだとされています。

予約はディナーのみ可能。ランチタイムは行列ができることもありますが、座席数が多く、料理の提供が非常に早いため、長時間待たされることはほとんどありません。

まずは紹興酒をお燗で。乾杯してる間に、名物の「ピーマン炒め」や、博多華丸さんが必ず注文されるという「トマトタマゴ炒め」などがテーブルに並びました。

キリン一番搾り中瓶 750円

紹興酒「塔牌」一合 950円

ピーマン炒め 1,200円

トマトタマゴ炒め 1,200円

ご飯(小)250円

麻婆豆腐 1,000円

ザーサイ入りみそラーメン 950円

合計 6,300円

店舗情報

住所 福岡県福岡市中央区六本松2-7-7 河津ビル 1F(地下鉄七隈線 六本松駅より徒歩3分)

電話 092-731-8458 ※ディナーのみ予約可

定休日 月曜日、第2・第4火曜日

営業時間 ランチ11:30~14:00(13:45LO)、ディナー17:00~22:00(21:00LO)

※変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

麻婆豆腐

そして、本日の暑気払いのメインは「麻婆豆腐」です!

麻婆豆腐は、代表的な四川料理のひとつ。

四川料理といえば、「麻(しびれ)辣(辛味)」を特徴とする味付けが有名です。中でも、辣椒(唐辛子)・花椒(ホアジャオ/中国山椒)・胡椒(コショウ)の「三椒」と呼ばれる三種のスパイスは、四川料理に欠かせない存在です。

「您好!朋友」の麻婆豆腐には、粒のままの花椒や、黒豆を発酵させて作る中国の調味料「豆鼓(とうち)」がたっぷり。紹興酒を熱々でいただいていたこともあり、食べ終わる頃には私も同居人も汗だくでした。

唐辛子、ニンニク、花椒、胡椒といったスパイス類は、発汗を促し毛穴を開かせる『発散・宣竅(せんきょう)』の効能があるとされています。その一方で、体の潤いを消耗し、乾燥を招いてしまうこともあります。

その点、麻婆豆腐は潤いを補う豆腐や豚肉などの食材が組み合わせられており、発散と滋潤のバランスがとれた理想的な一品。

梅雨時期には週に一度のペースで麻婆豆腐をいただき、体調を整えています。

唐辛子の雑学

今でこそ「四川料理=激辛」のイメージが定着していますが、実は四川に唐辛子が伝わったのは比較的最近のことなんです。

唐辛子の中国史

唐辛子の原産地は、メキシコを含む中南米地域。紀元前6000年頃から、ペルーやメキシコの先住民によって栽培されていたそうです。16世紀の大航海時代、コロンブスがヨーロッパに持ち帰ったことで世界中に広まりました。

中国には、17世紀の明朝末期に伝わったとされています。当時は観賞用として扱われていましたが、次第に薬用や食用として利用されるようになりました。

四川省は中国西部に位置し、山と川に囲まれた肥沃な盆地です。農畜産物が豊富な一方で、雨が多く、一日中雲や霧に覆われて太陽が見えないこともあるという、高温多湿な土地柄でもあります。

「葉ネギ」の記事で触れましたが、中医学では、病気の原因となる6つの外的要因を『六淫(ろくいん)の邪気』と呼びます。これらは本来『六気(風・寒・暑・湿・燥・火)』と呼ばれる正常な気候ですが、その影響が強すぎて人体に悪影響を及ぼすと『邪気』となります。

四川省は『湿』が邪気となった『湿邪』に悩まされることが多く、病気予防という生活の知恵から、あの辛い味付けが発達したと考えられます。スパイスを多用するインド料理やタイ料理と同じく、高温多湿な土地ならではの食の工夫がみられますね。

こうした「自然(土地・風土・環境)に順応して健康を保つ」という発想は、まさに薬膳の考え方にも通じています。

唐辛子の日本史と七味唐辛子の誕生

日本には、戦国時代から安土桃山時代にかけて、ポルトガル人によって長崎にもたらされたとされています(諸説あり)。当時は「南蛮胡椒」と呼ばれていたため、今でも九州では唐辛子を「胡椒」と呼ぶことがあります。柚子皮と青唐辛子を塩漬けにした調味料「柚子胡椒」がその良い例です。

もともと唐辛子は、足袋のつま先に入れて霜焼けを予防したり、温湿布として用いたりと、外用薬としての用途が中心でした。神経痛やリウマチのケアにも使われていたそうです。

一方で、唐辛子には健胃・食欲増進・消化促進などの作用もあり、民間療法では胃腸の冷えや食欲不振の際に、薬味として少量を食用にする習慣も生まれました。

江戸時代になると、江戸・両国橋付近の薬研堀で「からしや中島徳右衛門」が、漢方薬にヒントを得て7種類の薬味を混ぜ合わせた「七味(なないろ)」を売り出しました。

その配合は「唐辛子・焼唐辛子・芥子の実・麻の実・粉山椒・黒胡麻・陳皮」。当時は調味料というより、身体を温める薬の一種として重宝されていたようです。

【八幡屋礒五郎】七味唐からし

私のお気に入りは【八幡屋礒五郎】の「七味唐からし」。「辛味を出すための唐辛子」「辛味と香り両方を併せ持つ山椒・生姜」「風味と香りが豊かな麻種・胡麻・陳皮・紫蘇」を絶妙なバランスで混ぜ合わせており、辛さの中に奥行きのある香りが広がります。

私自身とくに「辛いものが好き!」というわけではないのですが、出張先で見かけるとつい七味唐辛子を購入してしまいます(小さくて軽くて、お土産に最適なので)。

日本各地のいろんな七味唐辛子を試してきましたが、結局この味に帰ってきてしまうんですよね。焼鳥や味噌汁など、すぐに使い切ってしまうので、常に詰替え用の小袋もストックしています。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

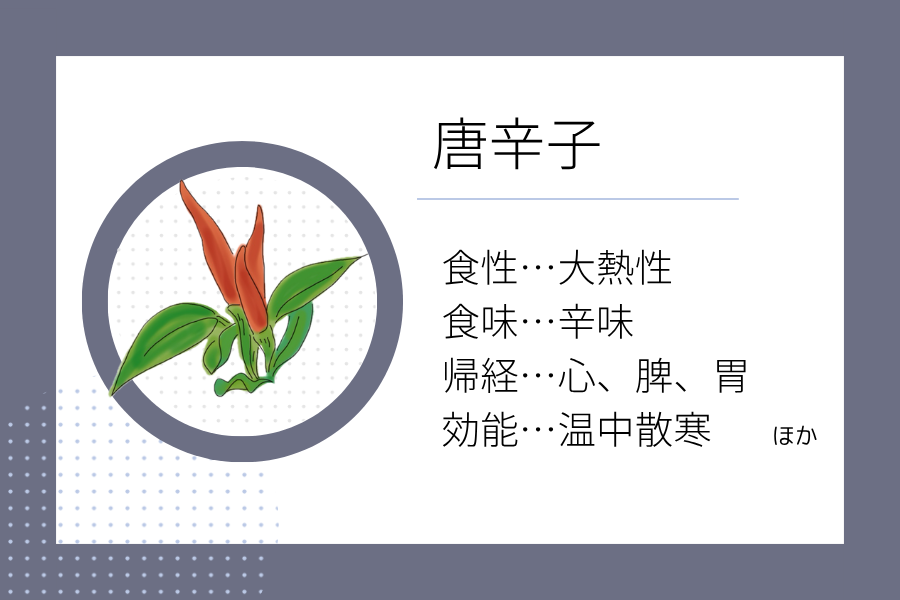

唐辛子の薬膳効能

唐辛子には「体やお腹を温めて寒さを散らす」作用があるとされています。

唐辛子の食性は「大熱」。非常に強く体を温める性質を持っています。

まるでお腹のなかで火を焚いているように、水分が蒸発してカラッとし、気のめぐりも活発になります。

薬膳では、以下のような症状に対して用いられることが多いです。

・ 食欲不振や消化不良

・ 冷え

・ 湿邪による症状(むくみ、重だるさなど)

・ 血行不良や、発汗を促したい時

・ 風寒タイプの風邪の初期症状

一方で、のぼせやすい「陽盛(ようせい)」体質や、潤いが不足しがちな「血虚(けっきょ)」「陰虚(いんきょ)」体質の方には不向きとされています。

また、刺激が強いため、胃が弱い方も摂取には注意が必要です。

インドやタイなど、幼少期から辛味に慣れている地域とは異なり、日本では唐辛子の辛味を「痛み」と感じる人も少なくありません。

そのため、取り入れる際は体質や体調に合わせて、少量から始めるのが安心です。

唐辛子の辛味成分は、アルカロイドの一種である「カプサイシン」。

主に、唐辛子の胎座(種の付いている白いわた部分)や隔壁に多く含まれており、舌の痛覚神経を刺激することで辛みを感じさせます。

カプサイシンは交感神経を刺激し、アドレナリンの分泌を促進します。これにより脂肪細胞の脂肪分解と燃焼が活発になり、エネルギー代謝が高まって体温が上昇し、血行が良くなって発汗が起こります。

また、胃を適度に刺激するので食欲増進や消化促進の効果もあります。

カプサイシンは加熱しても構造が変わらず、辛みが損なわれないため、加熱調理にも適しています。赤唐辛子と青唐辛子ではカプサイシンの含有量に大きな差はありませんが、視覚的に「辛そう」に見える赤色の方が、調味料としては一般的に多く流通しています。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント