このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年2月3日(立春)〜3月20日(春分)の期間を『早春の薬膳』としてご案内しています。

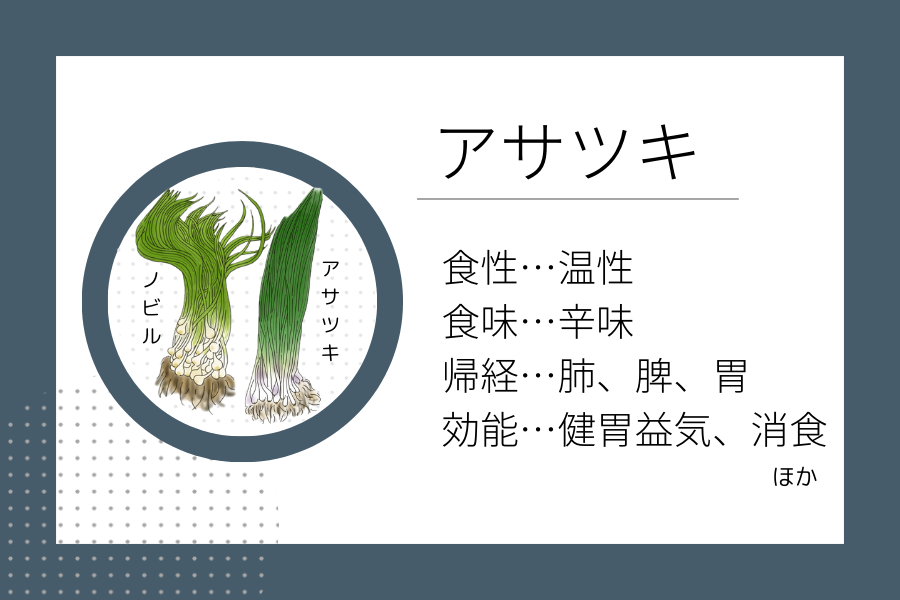

アサツキについて

アサツキとは

葉ネギによく似た野菜にアサツキがあります。高級な和食屋さんなんかで、細かーく小口切にしてまぶしてあるやつです。アサツキがあるとぐっと高級感が増しますね。

アサツキは「浅葱」と書くように、葉ネギより浅い緑色をしています。

日本原産で、平安時代から食用として利用されていた記録がありますが、実は西欧料理でおなじみのハーブ「チャイブ」の変種です。チャイブは紀元前3000年頃には中国で薬効が認められ、料理や民間療法に使用されていました。ヨーロッパに渡ったのは13世紀頃で、マルコポーロによって持ち帰られたようです。フランス料理では「シブレット」と呼ばれ、日本の高級和食屋と同じように肉や魚にまぶされています。

チャイブはマイルドなネギ風味ですが、アサツキはピリッと辛みの強いのが特徴です。そのものを食べると言うより薬味として使われることが多いのですが、茹でると甘味がでるので、ぬた(酢味噌和え)にすると良い酒のつまみになります。葉ネギやチャイブと違って球根(鱗茎)ができますので、沖縄県の「島らっきょう」のように味噌につけて生食したり、天ぷらにして食べたりします。

アサツキの旬

福岡ではその辺の山野に自生しており、冬から早春にかけてが旬です。単独ではなく株状にひとかたまりでワサっと群生していますが、ズボッと抜きやすいため子どもでも収穫できます。デパ地下で販売されているのを見かけたことがありますが、子どもの頃「おばあちゃんの山」で抜きまくっていたイメージがこびりついており、お金を出して買おうとは思えません。旬の時期以外に出回っているアサツキの多くは、葉ネギを若取りしたもので代用されることが多いようです。

アサツキは多年草で、梅雨に薄紫色の花が咲き、夏になると葉が枯れ地下の球根だけの休眠状態に入り、初秋に再び芽が伸びます。

余談:ノビルについて

同じく鱗茎が食用となるよく似た野菜にノビルがあります。こちらは根が抜けにくいので、収穫にはシャベルが必要です。アサツキと同じく葉も鱗茎も食べられますが、辛味が強いので子どもの頃は苦手でした。生食すると辛すぎるので、少量の水で蒸し煮にするか、油で炒めると多少食べやすくなります。味はらっきょうとニンニクを足して割ったような感じですが、ニンニクほどの臭みはありません。ツーンとする香りと、ちょっとヌルッとした食感が特徴です。

アサツキの薬膳効能

アサツキは食欲を増進させる効果や、風邪予防の効果があると言われています。

前述したように、チャイブは古代中国で民間療法として使用されていた記録がありますが、現代の中薬(生薬。天然自然薬の総称)として正式に利用されることはほとんどありません。

民間療法での使用例としては、消化を助け、胃腸の働きを整える効果があるとされ、食事とともに摂取されていたようです。まさに「薬味」ですね。

アサツキにも消化を助ける働きがあります。

「五臓六腑」の「六腑」のひとつである「胃」は「通降をつかさどる」と言われています。胃の機能の特徴は「降」すなわち次の小腸へ送り込むこと。そのため常に「通」を保持しなければなりません。

「通」の機能が失調すると、消化できず胃もたれしますし、「降」の機能が失調すると、逆上して嘔吐やゲップ、しゃっくりなどにつながります。

アサツキは独特な香りで気を下方向にめぐらせ、胃の「通降」を助けます。

栄養学的に見ると、ネギ類特有の香りと辛味のもとである硫化アリルには、嗅覚や味覚を刺激して、反射的に唾液や胃液の分泌を促進する作用がありますし、胃粘膜にも軽く刺激を与えるため、胃液の分泌を活性化させることで消化を助けます。

風邪予防については「葉ネギ」をご参照ください。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

|

先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版 新品価格 |

|

![]()

コメント