このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年7月15日(追い山笠)〜8月7日(立秋)の期間を『夏の薬膳』としてご案内しています。

『心』と睡眠

8月に入り、いっそう暑い日が続いていますね。夜になっても気温が下がらず、27〜28度の熱帯夜が続いていて毎晩寝苦しく感じます。

ちなみに「熱帯夜」とは、気象庁の定義で“夜間(おおむね18時頃〜翌朝6〜9時頃)の最低気温が25℃以上になる夜”のことを指します。

中医学の観点から不眠を説明すると

夏の安眠は本当に難しい…。うまく眠れず、睡眠負債がじわじわと蓄積されている方も多いのではないでしょうか。

「夏の薬膳」でもご紹介したように、睡眠は『心』と深く関係しています。

夏場は『心』に影響が出やすく、『心陽』が亢進していても『心陰』が消耗しても眠りの妨げとなってしまいます。

『心』の不調による不眠

夏の暑さによって心陽が亢進すると『蔵神(精神活動)』の働きが過剰になり、交感神経が優位となる傾向に。その結果、イライラしやすく興奮気味になったり、なかなか寝つけなかったり…。ようやく眠れても”浅い眠りで夢ばかり見てしまう”といった不眠の症状が現れやすくなります。

また、夏は体温調節のためによく汗をかきますが、交感神経が優位になることで、さらに発汗が促されます。すると身体の水分が過剰に消耗されて血液が濃くなり、心臓に負担がかかりやすくなります。

この状態を『心陰虚』と呼び、身体の潤いを担う『陰液(『血』や『津液』など、身体の水分の総称)』が不足するため熱がこもりやすくなります。するとのぼせ・ほてり・寝汗などの症状が現れやすくなり、こうした身体的な不快感もまた眠りを妨げる大きな原因になります。

『心』と苦味食材

私は体質的に心陽が亢進しやすい傾向にあるので、夏場は『清熱解暑』の食材に加えて、「苦味」のある食材も意識して摂るようにしています。

これまでのブログでも触れてきましたが――

『肝』が苦手なのは「ストレス」、

『脾』が苦手なのは「水分と冷え」、

そして『心』が苦手とするのは「暑さ」です。

『心』はただでさえ『陽気』を多く持つ臓のため、暑さで熱がこもると働きが過剰になり「ゆるむ(緩む)」とされています。これは精神が落ち着かず、イライラしたり、興奮しやすくなったりする状態を指します。

そんな『心』の高ぶりを鎮めるのに役立つのが「苦味」。

苦味には、亢進しすぎた『心』の働きを引き締めて安定させる作用や、こもった熱を冷ます『清心瀉火(せいしんしゃか)』の働きがあるとされます。

ただし注意したいのが、苦味を持つ食材の中には緑茶やコーヒーなどカフェインを含むものが多いということ。カフェインは摂取後30分~2時間で血中濃度がピークとなり、効果の半減期は4~6時間、長い人では8時間にも及ぶことも。夕方以降や寝る前の摂取は、睡眠の質を下げてしまう恐れがあります。

私は23時には就寝したいので、カフェインの摂取は15時までと決めています。

そこで、夏場に愛飲しているのが菊花茶です。

菊花茶には『心』の高ぶりを鎮め、精神を安定させる働きがあるとされています。

菊花の雑学

食用菊と、重陽の節句

九州ではあまり馴染みがないのですか、東北地方では菊の花を食べる文化が根付いているようですね。山形の「もってのほか」や新潟の「かきのもと」など、品種もいろいろあるようです。おひたしや酢の物・和え物、天ぷらなど調理のバリエーションも豊富で、昔から親しまれてきたことがよく分かります。

多くの産地では9月から収穫が始まり、最盛期は10月〜11月ごろ。東北地方以外では、9月9日の「重陽の節句」に合わせて出荷量が増えるようです。

旧暦は新暦より約1ヶ月遅れるため、旧暦の9月9日はちょうど菊の花が咲き誇る頃。「重陽の節句」は別名「菊の節句」とも呼ばれ、菊の花を浮かべた菊花酒を飲んで、長寿や無病息災を願う風習があります。

生薬としての菊花

今では天皇家の御紋としても使われ、日本の象徴のような存在である「菊」ですが、実は原産地は中国。日本には奈良時代に遣唐使などを通じて伝わったとされています。

中国では古くから薬草として用いられており、最古の薬物書『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』にも、「風の邪気による頭痛や目の不調を治し、長寿をもたらす薬草」として記録されています。

生薬として主に使われるのは「杭菊(こうきく)」「杭菊(こうはくきく)」と呼ばれる品種。学名はChrysanthemum morifoliumで、加工しやすく薬効が安定していることから、現在の生薬市場で主流となっています。

Chrysanthemum morifoliumは産地や品種、加工法の違いによって、食用から鑑賞用にいたるまで多様な名称で流通しています。

ちなみにーー

🌼食用菊

苦味を抑えたり花びらの形を改良した品種。基本的には同じ属に分類されるため薬効もありますが、効果はやや穏やかです。

🌼観賞用菊

こちらも基本的には同じ属ですが、園芸品種として改良の幅が広く、農薬が多用されることもあるため、口にするのはおすすめできません。

🌼野菊(山野に自生するもの)

Chrysanthemum morifoliumとは異なる種類が多く、薬効も異なります。識別が難しいため、一般向けではありません。

おすすめの菊花茶

私のおすすめは、愛知県を拠点に展開する漢方薬局グループ「草漢堂」さんの菊花茶です。

このブログでも何度もご紹介していますが、生薬を購入するときは、ほとんどこちらを利用しています。

「草漢堂」さんは公式オンラインショップのほか、楽天市場やYahoo!ショッピングでも購入可能。店舗での対面相談に加え、LINE・電話・Zoomによるオンライン相談にも対応しており、初めての方にも安心です。

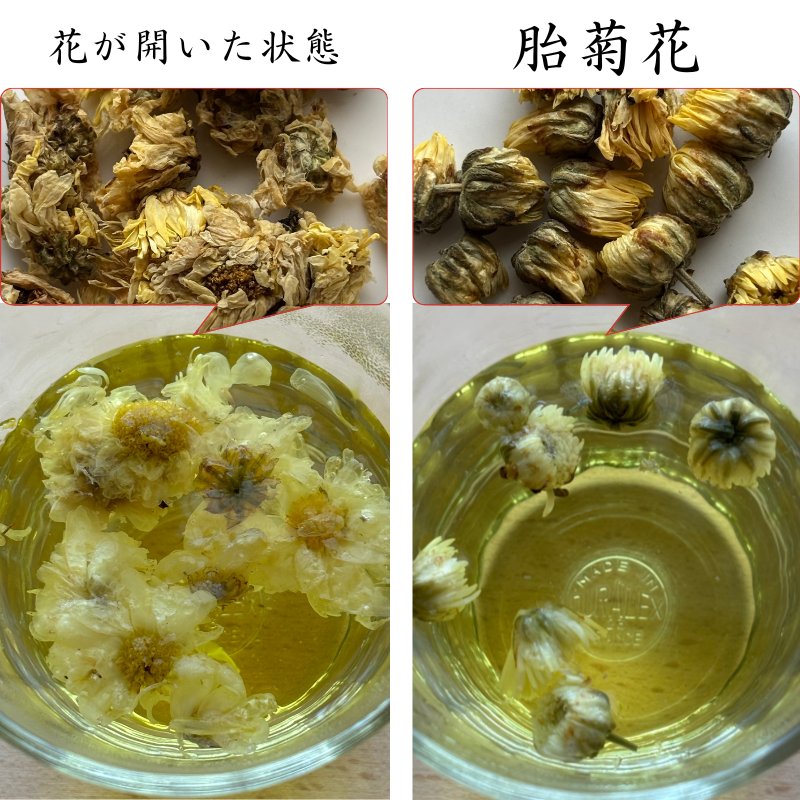

こちらでは2種類の菊花茶を取り扱っていますが、私のおすすめは「胎菊花(たいきくか)」。蕾の状態で収穫されたもので、香りや栄養成分がギュッと凝縮されており、より高い薬効が期待できます。

花が開いた状態の菊花も、お湯に浮かべると花びらが広がって見た目が華やかなのですが、薬効を重視するなら断然「胎菊花」。効果がやや強いため、体調やアレルギーに注意し、少量から試すのがおすすめです。

「胎菊花」は限られた期間にしか収穫できないため希少価値が高く、中国では高級品として扱われます。無農薬栽培品が多いのも嬉しいポイント。クセもなく飲みやすいため、初心者の方でも気軽に取り入れやすいと思います。

楽天市場とYahoo!ショッピングで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

方剤(漢方薬)では、菊花と相性の良い生薬として「枸杞子(クコの実)」を一緒に配合することが多く、目の疲れに良いとされています。

「草漢堂」さんでは、あらかじめ枸杞子がブレンドされたお茶も販売されており、パソコン作業が多い日や、夏の強い日差しで目が疲れた日のティータイムにぴったりです。

楽天市場やYahoo!ショッピングで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

菊花で夏の夜のリラックスタイム

🌙就寝前の熱冷ましに

カップにひとつまみの菊花を入れ、お湯を注いで5分ほど蒸らし、取り出して完成。私は入浴前に淹れておき、入浴後に冷めた状態で水分補給しています。カフェインレスなので、夜も安心して飲めるのが嬉しいポイント◎

👁️眼精疲労にはアイマスクとして

外用でも効果があると聞いて、私は濃いめに煮出した菊花茶に手拭いを浸し、アイマスク代わりに目に当てています。香りが良いのでリラックス効果も高く、個人的には眼精疲労や偏頭痛の緩和に効果があると感じています。冷蔵庫で冷やして使うと、夏の日差しで疲れた目にも心地よく、ひんやり癒されます。

おすすめの煎じ器

お茶を煮出すのに使用しているのは、「朝鮮人参」の記事でもご紹介した「文火楽々(とろびらんらん)」という煎じ器です。タイマー&火力自動調整機能がついているので、スイッチひとつで最適な煎じ薬が作れるのが魅力。土瓶での煎じと違って、火加減や吹きこぼれを心配する必要がありません。もちろん、煎じ薬だけではなくお茶の煮出しにも活用できます。

「文火楽々(とろびらんらん)」はAmazonで購入できます!

楽天市場やYahoo!ショッピングでも購入できます

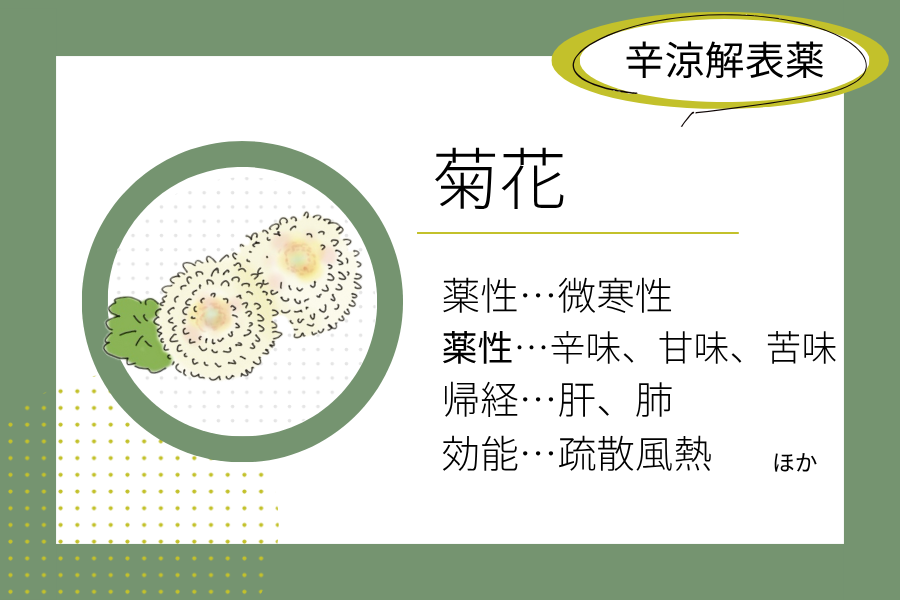

菊花の薬膳効能

菊花には「気の高ぶりを鎮め、精神を安定させる」作用があるとされています。

生薬として使われる杭菊は日本国内ではあまり流通しておらず、主に中国からの輸入品が中心となります。浙江省杭州市などが主な産地で、花色により「杭白菊」と「杭黄菊」に分類されますが、薬効に優れ、流通量が多いのは杭白菊の方です。

菊花には『肝』の気を鎮める作用があり、「初夏の薬膳」でご紹介したような『肝陽上亢』によるヒステリー、偏頭痛、めまい、顔のほてり、目の充血などに効果があるとされています。

『肝』と『心』はお互いに影響を及ぼしやすい関係にあるため、どちらかが亢進すると、もう一方も亢進しやすくなります。『肝陽上亢』のときには心陽も亢進し、興奮、焦燥感、不眠、多夢といった症状も現れやすくなります。

菊花には高ぶった『気』を鎮めて精神を安定させる働きがあるとされており、イライラや不安を感じやすいときの養生茶として親しまれています。

また菊花には『明目(めいもく)=目の不調を改善する』作用があり、古くから目の疲れ・かすみ・視力低下・充血などのトラブルに用いられてきました。

含まれる主な有効成分は、フラボノイド(ルテオリン・アピゲニンなど)やクロロゲン酸などのポリフェノール類。これらには抗酸化作用や抗炎症作用があり、目の健康維持やリラックス効果に役立つとされています。

今回は「夏におすすめのお茶」としてご紹介しましたが、生薬ではミント(薄荷)と同じく『辛涼解表薬』に分類され、風熱タイプの風邪の初期症状にも使用されます。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント