このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年2月3日(立春)〜3月20日(春分)の期間を『早春の薬膳』として案内しています。

タラの芽について

タラの芽の旬

他界した祖母の家の裏に小さな山があり、祖母はそこにいくつか畑を作っていました。現在は他の人の手に渡っていますが、今でも「おばあちゃんの山」と呼んでしまいます。小さい頃は畑仕事をする祖母に付いて行き、いとこたちと山の中を走り回っていました。

福岡でタラの芽が収穫できるのは葉桜の頃です。

ちょうど気温も暖かくなってくる頃、「おばあちゃんの山」にタラの芽を摘みに行くのが、我が家の毎年の恒例行事でした。

今ではタラの芽摘みの機会はなくなってしまいましたが、タイミングが合えば「おばあちゃんの山」の現在の所有者が分けてくださいますし、福岡のスーパーでは2月半ば頃からタラの芽を見かけるようになります。気の利いた居酒屋さんでは自然採取されたものを提供していることも多いので、それを探すのもひとつの楽しみとなっております。

タラの芽の収穫

山菜採りは、私有地はもちろん、国の管理下にある公共の場所でも禁じられている場所が多いので、見かけてもむやみに採取してはいけません。毎年山菜採りに行ってるベテランの方や、ツアーと同行するのが無難です。

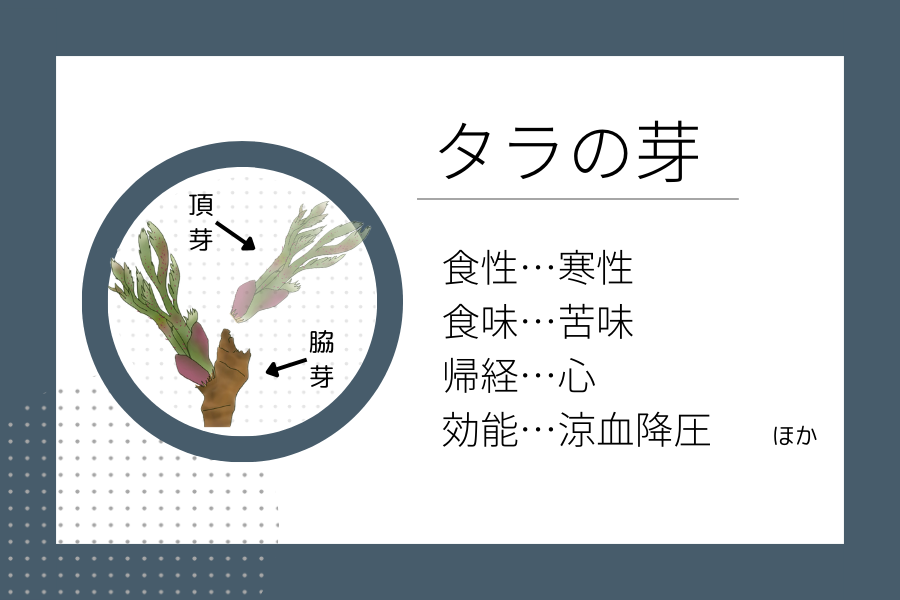

タラの芽はウコギ科タラノキの新芽です。

荒地や開墾地にいち早く根差すパイオニア的な植物で、まわりに何もない開けた土地に点在しているのもよく見かけます。普通に育つと5mくらいの大木になるらしいのですが、見かけるのはせいぜい1〜3mのひょろ長い木ばかりです。おそらく人や動物に食べられまくっているのでしょう。もともとそんなに寿命が長い植物ではありませんし、棘が鋭くて山歩きの妨げになりますので、個人的にはどんどん芽を摘んで食べてしまったほうが良いと思っています。

棘対策のため、収穫には軍手とゴム手袋が必須です。芽にも赤紫色の棘が生えていますが、これはオダラ(男ダラ)だけの特徴です。メダラ(女ダラ)は芽に棘がなく、木の棘も少ないため、栽培されているタラの木はほとんどがメダラです。

タラの木は芽に成長するための栄養を注ぎ込むため、すべての芽を摘んでしまうと栄養を失い枯れてしまいます。一番芽(頂芽)を摘むとすぐに二番芽(脇芽)が出てきますが、翌年以降の収穫のために、二番芽は残しておかなければなりません。木の勢いが良ければ三番芽・四番芽も出てきます。

また、腰より低い位置にある若い木も、芽を摘まず成長させなければなりません。小さな頃は芽に手が届かず、父が鎌などで引っ掛けて、グイッと引き寄せてくれたものでした。

収穫の際は若芽の根本からポキンと折り取る感じです。「食べるのは、葉になる前の芽の部分」と言われていますが、芽吹いてしまった若葉も、天ぷらにするととてもおいしくいただけます。ちょっと食べにくいですが。

タラの芽の下処理

おひたしや炒め物など、天ぷら以外にも調理方法はありますが、やはり収穫したその日に天ぷらにするのが最高です。おいしすぎて、それ以外の方法で食べるのがもったいなく感じてしまいます。アク抜き入らずで即調理できるのもうれしいですね。アクはポリフェノールなので、揚げると旨味になります。

1.ザッと水洗いし、茶色い部分を包丁で削り取る。

2.なるべく薄く衣を付ける。特に葉の部分は、裏側にちょっと付くくらいでOK。

3.すぐに火が通るので、衣がカリッとなったら引き揚げる。

タラの芽の薬膳効能

タラの芽にはむくみや高血圧を予防する効果や、血糖値の上昇を抑制する効果があると言われています。

中医学では、体内の水分を『津液(しんえき)』と呼びます。

健康な状態では体内を正常に循環していますが、何らかの原因で水分が過剰になり、滞った状態を『湿』と呼びます。『湿』は外的要因によるものを『湿邪』、内的要因によるものを『内湿』と区別します。

『湿』が長く停滞すると、粘性が増して『痰湿(たんしつ)』へと変化し、さまざまな病理を引き起こすため、早めに取り除くことが重要です。この『湿』を取り除くことを『袪湿』といい、『化湿』『燥湿』『利湿』『滲湿』といった方法があります。

タラの芽は『利湿』を得意とする食材です。栄養素的に見てもカリウムを豊富に含み、体内の余分な水分を尿とともに排出しやすくするため、むくみや高血圧の改善などに役立ちます。

また、日本には、糖尿病の民間療法のひとつに、タラの木の根皮を煎じたものを飲むという方法があります。タラの木の根皮や芽にはサポニン(特にエラトサイト)が含まれており(これがタラの芽の苦味成分)、ブドウ糖の吸収を抑えて食後の血糖値上昇を防ぐと言われています。

『涼血降圧』 の『涼血』とは、『血熱(血が熱を帯びて炎症を起こした状態)』を冷ます働きのことで、例えば皮膚の赤み、のぼせやほてりの改善に有効です。『降圧』は血圧を安定させる働きを指し、タラの芽に含まれるカリウムやサポニンが血圧の上昇を抑える効果を持つと考えられています。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

|

先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版 新品価格 |

|

![]()

コメント