このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年9月23日(秋分)〜11月7日(立冬)の期間を『秋の薬膳』としてご案内しています。

放生会名物・新生姜

福岡の秋といえば、筥崎宮で毎年9月12日から18日まで開かれる「放生会(ほうじょうや)」。

正式には「ほうじょうえ」と読みますが、地元では親しみを込めて「ほうじょうや」と呼ばれています。春の博多どんたく、夏の博多祇園山笠と並ぶ“博多三大祭り”のひとつで、秋の実りに感謝する収穫祭としての側面もあります。

この放生会で欠かせない屋台の名物が、新生姜。

加工されることなく、収穫したばかりの新鮮な姿で葉付きのまま束ねられ、屋台にずらりと積み上げられています。

生姜の旬と産地

福岡では初夏から新生姜が出回りますが、これはハウス栽培によるもの。本来の旬は9月から11月にかけてです。

生姜は、春にタネとなる根茎(根生姜)を植えて秋に収穫します。

そのまま市場に出回るのが新生姜。収穫後に貯蔵し、年間を通して出荷されるのが根生姜。根生姜のうち、とくに前年に収穫して長期貯蔵されたものを古根(ひね)生姜と呼びます。

採れたての新生姜は水分をたっぷり含んでおり、みずみずしくやわらかいだけでなくほのかな甘みも感じられます。貯蔵期間が長いほど水分が抜けて硬く繊維質になり、辛みがぐっと強くなります。

生姜といえば高知県を思い浮かべる方も多いと思いますが、実は熊本県や宮崎県でも新生姜の栽培が盛んです。そのため福岡では、年間の半分くらいはスーパーで新生姜を手に入れることができます。

生姜のレシピ

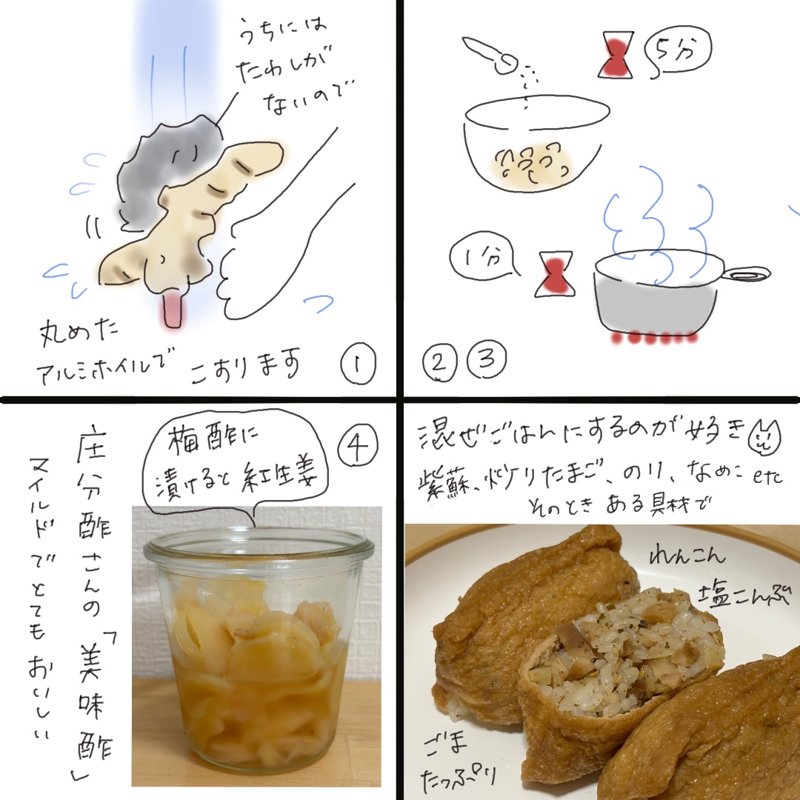

甘酢漬け

新生姜が出回る初夏から秋にかけて、わが家では冷蔵庫に甘酢漬けを常備しています。もともと簡単なレシピですが、「酢」でご紹介した庄分酢さんの「美味酢」を購入して以来、ますます手間いらずになりました。

① 新生姜をよく洗い、水気を拭いて好みの厚さにスライスする。

② 塩を振って5分置く(余分な水分を抜いて味の染み込みを良くするため)。

③ 沸騰した湯で1分茹でる(殺菌のため)。

④ ザルに揚げて冷まし、「美味酢」に漬ける。

生姜牛乳プリン:姜汁撞奶(ジャンジーツォンナイ)

たまごもゼラチンも使わないのに、ふるふると固まる生姜牛乳プリン。牛乳のタンパク質(カゼイン)を、生姜に含まれる酵素(ジンジベイン)で固めて作ります。中国広東省の名物スイーツで、伝統的なレシピでは水牛の乳で作られるそうです。

① 器に生姜の絞り汁10gを入れる。※新鮮な根生姜を使うのがポイント。

② 鍋に牛乳120ccを入れ、60℃になるまで温める。

③ ①に②を一気に注ぎ、混ぜずに3分ほどおく。

④ 好みでメープルシロップやはちみつをかけ、温かいうちにいただく。

ジンジベインはタンパク質分解酵素で、肉を柔らかくする作用としても知られていますが、牛乳のカゼインと反応することで、プリンのようななめらかな食感が生まれます。新生姜ではうまく固まりにくいことがあるので、根生姜を使うのが成功のコツです。

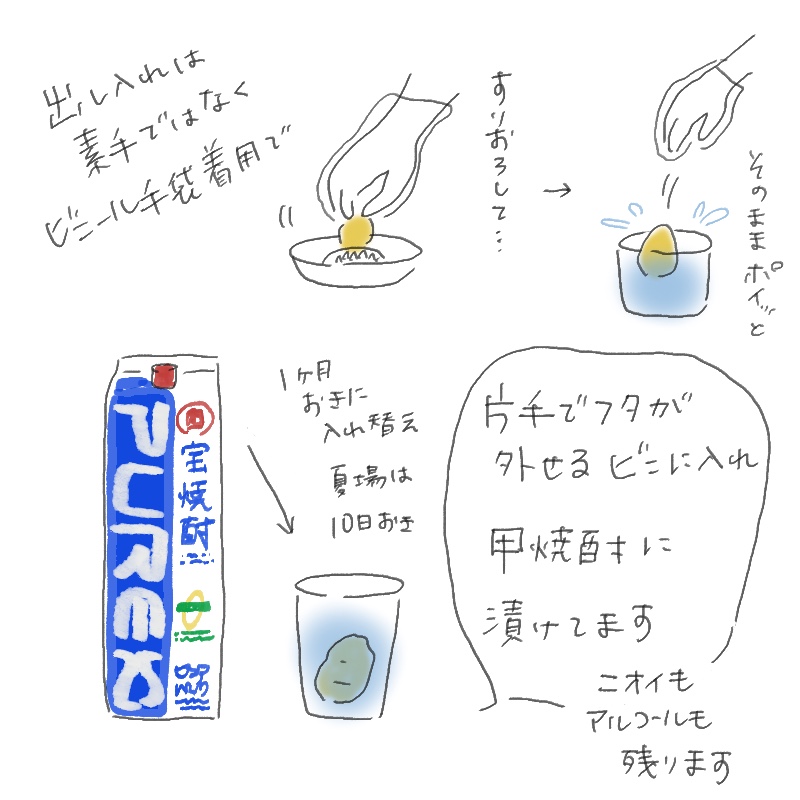

生姜の保存方法

生姜は低温に弱く、冷蔵庫で保存すると水分が出て表面がヌルつきやすくなります。また乾燥にも弱いため、新聞紙やキッチンペーパーで包んで常温保存すると良いのですが、湿度が高い時期にはカビが出やすいのが悩みどころ。

切ったりすりおろしたものを冷凍しておくのも便利ですが、私は焼酎に漬けて常温保存しています。母の保存方法をそのまま受け継いでいるのですが、洗って水気をしっかり拭いた生姜を瓶に入れ、ヒタヒタになるよう焼酎を注ぎ、使う度にポイッと戻すだけ。真夏でも1か月くらいはもつので、とても重宝しています。

ただし、あくまでわが家流の保存法。安全性が確立されたものではないので、試してみる場合は自己責任でお願いします。

生姜の種類と効能

『辛温解表』と『温裏』

生姜には「身体を温める」イメージがありますが、実は使い方によって働きが変わります。

ひとつは『辛温解表』。

生の生姜は体表を温めて発汗を促し、身体に入りかけた邪気を追い出すとされ、風邪のひきはじめなどに用いられます。これは辛味成分「ジンゲロール」によるもので、時間とともに揮発や成分変化を起こしやすいため、食べる直前にすりおろすのがポイントです。

もうひとつは『温裏』。

身体の内側からじんわりと温める作用で、慢性的な冷えの改善にはこちらが役立ちます。ジンゲロールは加熱や乾燥で「ショウガオール」という成分に変化し、温める作用が強まるとされています。

生姜(しょうきょう)と乾姜(かんきょう)

生姜は生薬としても重用されます。中医学では、『辛温解表』の作用を求める場合には「生姜(しょうきょう)」、『温裏』の作用を求める場合には「乾姜(かんきょう)」を使い分けます。

「生姜」とは生の根生姜(または古根生姜)そのものを指します。

一方「乾姜」とはそれを乾燥させたもの。昔は天日乾燥が一般的でしたが、現在では100℃以下の温風で乾燥させる方法が主流です。この過程でジンゲロールがショウガオールへと変化します。

日本と中国

日本薬局方では、生の根生姜(または古根生姜)をそのまま乾燥させたものを「生姜」、蒸してから乾燥させたものを「乾姜」と定義しています。つまり中国でいう「乾姜」が、日本では「生姜」に該当するんですね。

「生姜」は40〜60℃程度の低温でじっくり乾燥させることで、生姜本来の有効成分を保ちながら保存性を高めています。

「乾姜」はもともと腐敗を防ぐために蒸してから乾燥する工程が取り入れられましたが、その過程で成分が変化し、『温裏』作用が強まることが経験的に知られるようになりました。江戸時代までは複数の加工法が併存していたものの、明治以降は「蒸して乾燥」が標準化され、現在の形に続いています。

「生姜」「乾姜」いずれの場合も共通するのは皮付きであること。生姜には200種以上の香り成分が含まれていますが、その多くは皮の近くに集中しているため、薬効を引き出す上でも皮ごと利用するのが基本とされています。

おすすめの乾姜(生姜パウダー)

「乾姜」はご家庭でも作れますが、毎日続けるならパウダータイプが手軽です。いろいろな種類の生姜パウダーが出回っていますが、身体を温めることが目的ならば「ショウガオールが増えやすい製法かどうか」をめやすにすると選びやすいです。ポイントは以下のふたつ。

①素材

ジンゲロール含有が多い品種(金時生姜、黄金生姜など)を使用したもの。加熱でショウガオールに変化する余地が大きくなります。

②製法

「蒸し」などの加熱工程を経ているもの。加熱・乾燥の過程でジンゲロール→ショウガオールへの変化が進みます。製法や温度・時間が明記されているとベター。

【小川生薬】黒蒸し生姜

私のおすすめは、徳島県三好市に拠点を持つ「小川生薬」さんの国産・黒蒸し生姜。

創業はなんと1925年(大正末期)。山間の村々に生活物資を運び、薬草と物々交換することからスタートしたという歴史と実績あるメーカーです。「自然に近い状態」で植物の有効成分を商品化することを大切にしながら、生薬や健康茶、入浴剤などを長年のノウハウを生かして製造・販売しています。

こちらの生姜パウダーは100%国産の金時生姜を使用。20分以上蒸して乾燥させたあと粉末化しています。じっくり蒸すことで色が黒くなりますが、中国の伝承では“黒くなるまで加工した乾姜は効能が高く、良品である”と伝えられています。

内容量は60gで1,512円(税込み)。1回に使用する量は2〜3gなので、20〜30日分といったところでしょうか。ほかの生姜パウダーに比べるとやや高めですが、素材の良さや製法の手間を考えると納得のお値段です。

私は冷えに関する悩みはありませんが、会社の先輩が極度の冷え性なため、2年ほど前にこちらをプレゼントしました。すると1ヶ月ほどで効果を実感したそうで、それ以来ご自身で購入を続けています。試しに別のパウダーに切り替えたところ効果をあまり感じられず、「高い〜」とぼやきながらも結局この商品に戻って愛用しています(笑)。

※妊娠中・授乳中、胃腸が弱い方、持病・服薬中の方は少量からお試しください。不安がある方は医療者にご相談ください。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

【100年以上続く生薬会社の作った 国産 黒蒸し 生姜粉末 】 60g 10倍生姜 10倍しょうが 3個セット 小川生薬

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます。送料が無料になる3袋セットがおすすめ。5袋セットだと、1袋オマケで付いてきます。

→楽天市場はこちら

→Yahoo!ショッピング【3袋】

→Yahoo!ショッピング【5+1袋】

民間療法と薬膳

薬膳というと、クコの実や朝鮮人参など特別な食材を使った料理を思い浮かべる方も多いかもしれません。けれど、実際はもっと身近なもの。たとえば「風邪のひき始めに生姜湯」は誰もが知っている民間療法ですが、これこそが日本人にとって最もなじみ深い薬膳なんです。

薬膳とは、中医学理論に基づき、個人の体質や季節に合わせて食材を選ぶ食養生の知恵です。選ばれる食材の薬効(食性・食味・帰経・効能)は、3000年にわたる経験の積み重ねによって体系化されてきました。

一方で、民間療法とは地域や家庭ごとに受け継がれてきた、経験則に基づく健康法です。

「経験に基づく」「食材で体調を整える」など、両者には複数の共通点があります。

日本には中国から多くの食材とともに中医学の知識が伝わり、庶民の暮らしに溶け込みました。しかし記録が乏しく、口伝えで残ったものが多いため、結果的に「民間療法」として定着したものも少なくありません。その中には中医学理論と一致するものも多く、「風邪のひき始めに生姜湯」はその典型的な例でもあります。

もしかすると、普段何気なく行っている民間療法のなかにも、薬膳と言えるものがあるかもしれません。

私の生姜湯レシピ

生姜を皮ごとすりおろし、すりたてのものをお椀に入れ、刻みネギとかつお粉、味噌を入れてお湯を注ぎます。仕上げに葛粉でとろみをつけるのがポイント(でんぷん粉ではなく、本物の葛粉を使用)。寝る前に飲むと夜中にめちゃくちゃ汗をかき、翌朝にはスッキリ!

かならず枕元にタオルと着替えを準備し、こまめに取り替えてください。

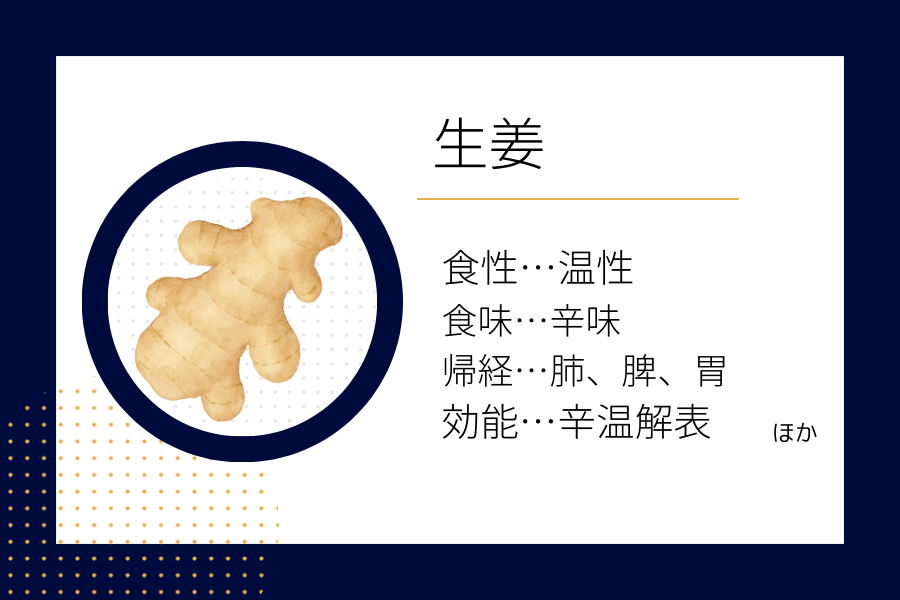

生姜の薬膳効能

「生姜(生の生姜)」には「体表を温めて発汗を促す」作用、「乾姜(加熱・乾燥させた生姜)」には「身体を芯から温める」作用があるとされます。

『辛温解表』と『温裏』については本文中で解説しましたので、ここでは『発散』作用について。

生の生姜には『気』を巡らせて『湿』を『発散』させる作用もあります。

現在のような気圧の変化が激しく湿度の高い時期に、頭痛・鼻水・めまいなどの不調を感じている方は、『気』のめぐりが滞り、上半身に『内湿』が生じているのかもしれません。西洋医学的にいえば「自律神経の乱れ」に近い状態です。私自身も『脾気』が弱く内湿をためやすい体質で、9月〜10月がいちばん苦手な季節となってしまいました。

そんなとき、私は汗をかくと上半身の『湿』が発散されて症状が落ちつく傾向にあります。

実は先ほどまで頭痛と吐き気でダウンしていたのですが、生姜マシマシで「生姜牛乳プリン」を食べ、お風呂でしっかり汗をかいたらすっかり回復しました。料理する気力もない時は、スライスした生姜を口に入れておくだけでも吐き気がおさまります。秋の私には生姜が欠かせません。

一方で、陰虚体質の同居人は夏〜残暑にかけて内熱をためやすく、辛温性の強い生姜はあまり体質に合いません。また、今は気候が不安定ですが、これから季節は確実に「燥」へと移っていきます。『血虚』や『陰虚』といった乾燥傾向の体質の方には、『発散』作用をもつ生姜は負担になりやすいため注意が必要です。

薬膳には「誰にでも効く万能食材」というものは存在せず、体質に応じて合う・合わないを見極めるのがとても大切です。

体質に合うかどうか迷う時は、まず少量から試してみてください。身体の反応を感じながら、自分にちょうど良い取り入れ方を探していくーーそれは面倒に思える一方で、一生を通じて楽しめる”自分実験”でもあるのです。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント