昨日(10月20日)は「秋の土用入り」でした。「うなぎ」の記事でも触れましたが、土用とは季節の変わり目を意識させるための暦上の工夫です。

気候の不安定な時期も落ち着き、福岡でもここ数日で一気に気温が下がってきました。このブログでは区切りを良くするため立冬(11月7日)から「初冬の薬膳(=涼燥対策)」とする予定ですが、本体であれば秋の土用入りや霜降(10月23日)あたりから『涼燥(りょうそう=気温の低下と乾燥)』への備えを意識し始めます。そのため今回から少しずつ「温める」「潤す」食材にシフトしていこうと思います。

みりん探し

【福光屋】福みりん 1800ml 4,070円(税込)※2025年10月時点

数年前に金沢を旅行した際、1625年創業の老舗酒蔵「福光屋」さんを訪れました。全量純米仕込みにこだわる蔵元で、唎き酒体験では個性豊かな日本酒の数々を味わい、自分用のお土産もたくさん購入しました。

🍶福光屋さんの蔵元見学は、こちらの公式サイトから予約できます。

蔵見学予約ページ(福光屋公式)

そのなかのひとつが「福みりん」。

それまではタカラ本みりんを使用していましたが、「福みりん」は”そのまま飲めるほど”美味しく、初めて口にしたときの衝撃はいまでも忘れられません。3年、10年と熟成を重ねるほどカラメルのようなコクが増し、香りもいっそう芳醇になります。

わが家では加熱には普通の福みりん、漬け込みや非加熱の料理には3年熟成と使い分け、長く愛用してきました(「山椒」の記事にも登場しています)。しかし2025年10月に価格が改訂され、家計的に少々贅沢な存在に。インフレは仕方ないとはいえ、みりんをよく使う私には少し悩ましい値上げです。そこで、これを機にほかの蔵元のみりんにも目を向けてみることにしました。

👉️【福光屋】福みりんは以下のサイトからご購入いただけます

→楽天市場はこちら→Yahoo!ショッピングはこちら

みりんの製造方法

条件は”そのまま飲めるほど美味しいこと”。

酒蔵が手がけるみりんの中からいくつかを選び、味見してみることにしました。

なぜ酒蔵にこだわるのかというと、「庄分酢」の記事でも触れたように、酢は酒から生まれるもの。そして、みりんもまた酒をもとに造られるものだからです。

酢は米やりんごなどの穀物・果実に酵母を加えてまず酒を造り、その酒に酢酸菌を加えてもう一度発酵(酸化発酵)させることで生まれます。つまり「酒を二次発酵させてできる酸っぱい液体」。

一方みりんは「すでにある酒(甲乙焼酎)」にもち米と米麹を加え、ゆっくりと熟成させることで造られます。熟成の過程で麹の酵素がデンプンを糖に変える”糖化”が進行し、甘みと旨みが引き出されます。つまりみりんは「酒を使って造られる甘い酒」なのです。

やはり原料となるお酒が美味しくなければ、”飲めるほど美味しい”酢やみりんは出来上がりません。

| 調味料 | 主原料 | 製造過程 | 主成分 |

| 酢 | 穀物や果実 | 一度酒を造り、それを酢酸菌で酸化発酵 | 酢酸 |

| みりん | 甲乙焼酎、もち米、米麹 | 甲乙焼酎にもち米と米麹を加え、糖化・熟成 | 糖分、アミノ酸、アルコール |

本みりんとみりん風調味料

市場には「本みりん」と「みりん風調味料」の2種類があります。

みりん風調味料とは、本みりんの風味を模して作られた低アルコールの調味料で、水あめやブドウ糖などの糖類をベースに、米や米麹を使った醸造調味料、うまみ成分(グルタミン酸など)、酸味料や香料を加えて作られます。つまり、本みりんとはまったく別の調味料です。

本みりんのアルコール度数は約14%あり酒類に分類されますが、みりん風調味料は1%未満で食品扱い。そのぶん酒税がかからず、価格も手頃です。

みりん風調味料には「アルコールが低いので非加熱料理にも使いやすい」というメリットもありますが、本みりんも大さじ1〜2程度なら電子レンジで簡単にアルコールを飛ばすことができます(ラップをかけず、600Wで40秒ほど。さらに飛ばしたい場合は10秒ずつ追加しながら計1分ほど)。

ちなみに本みりんにも2種類あり、乙類焼酎(単式蒸留)を使う伝統的なタイプと、甲類焼酎(連続蒸留アルコール)を使うタイプに分かれます。乙類焼酎仕込みは香りやコクが豊かで、じっくり熟成させたものが多く、「そのまま飲めるほど美味しい」と感じられるのはこちらのタイプです。

| 調味料 | 主原料 | 製造過程 |

| 乙類焼酎仕込みのみりん | 乙類焼酎、もち米、米麹 | 長時間じっくり熟成(おいしい!) |

| 甲類焼酎仕込みのみりん | 甲類焼酎、もち米、米麹、糖類(糖類を添加しない純米タイプも一部存在) | 甘みを補うために糖類を加える製品が多く、熟成期間も比較的短い |

本みりんの活用方法

本来の役割は「甘味」

「みりんの役割がイマイチ分からない」という声をよく耳にしますが、みりんの役割をひとことで言うと「甘味」です。砂糖がまだ貴重だった時代、みりんこそが甘味の中心でした。

みりんの起源には、中国から伝わった説と日本で生まれた説のふたつありますが、いずれにせよ戦国時代にはすでに登場しており、当時は上流階級のあいだで「高級な甘いお酒」として楽しまれていました。江戸時代に酒造業が発展すると、庶民の手にも届くようになり、「お酒が苦手な人でも飲める甘い酒」「滋養のある飲み物」として親しまれ、やがて料理の隠し味にも使用されるようになりました。

明治時代に砂糖が安価で流通するようになると、みりんの「甘味」としての役割は少しずつ影をひそめていき、大正〜昭和時代にかけて「コク出し」「照り・ツヤ出し」といった分かりにくい用途が主流となってしまいました。

けれども、みりんの本質はやっぱり「甘味」。その意識を持つだけで、料理に使いやすくなると思います。

もちろん「コク出し」「照り・ツヤ出し」もみりんの重要な役割です。みりんに含まれる糖分と、醤油に含まれるアミノ酸がメイラード反応を起こし、香ばしい香りやコク、ツヤを生み出します。料理の風味や見た目をランクアップさせるのも、みりんの魅力のひとつです。

砂糖とみりん

「みりんの役割=甘味」と聞くと、「それなら砂糖でいいのでは?」と思われるかもしれません。しかしみりんの甘味はもち米と麹が生み出す自然な甘さ。いわば「天然の甘味料」なんです。

みりんの甘味成分は、ブドウ糖・オリゴ糖・麦芽糖などの複数の糖からできており、砂糖の主成分であるショ糖よりもGI値(血糖値の上昇度を示す指標)が低め。血糖値が急激に上がりにくい低GI食品に分類されます。おおまかに言うと、砂糖のGI値が約60前後なのに対し、みりんは30程度とおよそ半分以下。

さらにみりんに含まれるオリゴ糖は善玉菌のエサとなり、腸内環境の改善や便通のサポートにもひと役買ってくれます。

そして100gあたりで比べると、砂糖は糖質約99g/384kcalに対し、みりんは糖質約43g/241kcal。同じ量を使っても、糖質やカロリーを抑えることができます。しかも、みりんは甘味だけでなく旨味やコクも与えるため、砂糖に比べて甘さが控えめでも、満足感のある仕上がりになります。

ただし、みりんも糖分を含むため摂り過ぎには注意が必要。血糖管理が必要な方は、医師や管理栄養士のアドバイスを受けながら、適量を意識して使うことが大切です。

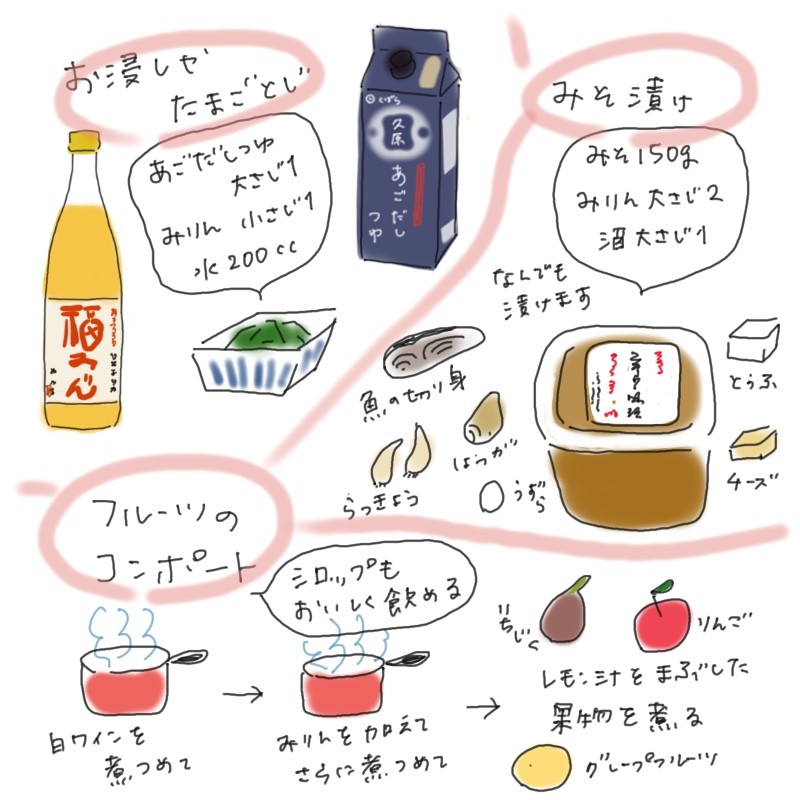

みりんレシピいろいろ

「福岡の味」といえば「出汁がしっかりきいて甘みがある味付け」が定番です。そのため「くばらあごだしつゆ」に本みりんを足すだけで、たいていの福岡県人が「おいしい」と感じる味になります(笑)。

私自身は料理を得意だとは思っていませんが、厳選した調味料を使用することによって、同居人や友人・知人からは「料理上手」だと認識されています(ありがたいことです…)。良い調味料は「料理にこだわりのある人」よりも、私のような「あまり手をかけたくないけど美味しいものが食べたい人」こそ揃えるべきだと思っています。

【栗の渋皮煮】

酒蔵が造るみりん

はるこさん著『酒と恋には酔って然るべき(6巻)』にも酒蔵で造られる本みりんが登場し、作中では主人公がそのみりんを使ってプリンを作ります。このレシピはX(旧Twitter)で活動されている本みりんコンシェルジュ(@ilovemirin)さんの投稿がもとになっているそう。興味のある方は、ぜひチェックしてみてください。

入手のしやすさや評価をもとに、ピックアップした酒蔵はこちら。

【釜屋/埼玉】酒蔵がつくった純米本みりん

【杉井酒造/静岡】飛鳥山 純米本みりん

【豊島屋酒造/東京】天上みりん 心

【白扇酒造/岐阜】福来純 伝統製法 熟成本みりん

【八海醸造/新潟】麹の蜜 本みりん 三年熟成品

【福田酒造/長崎】福鶴 熟成本みりん

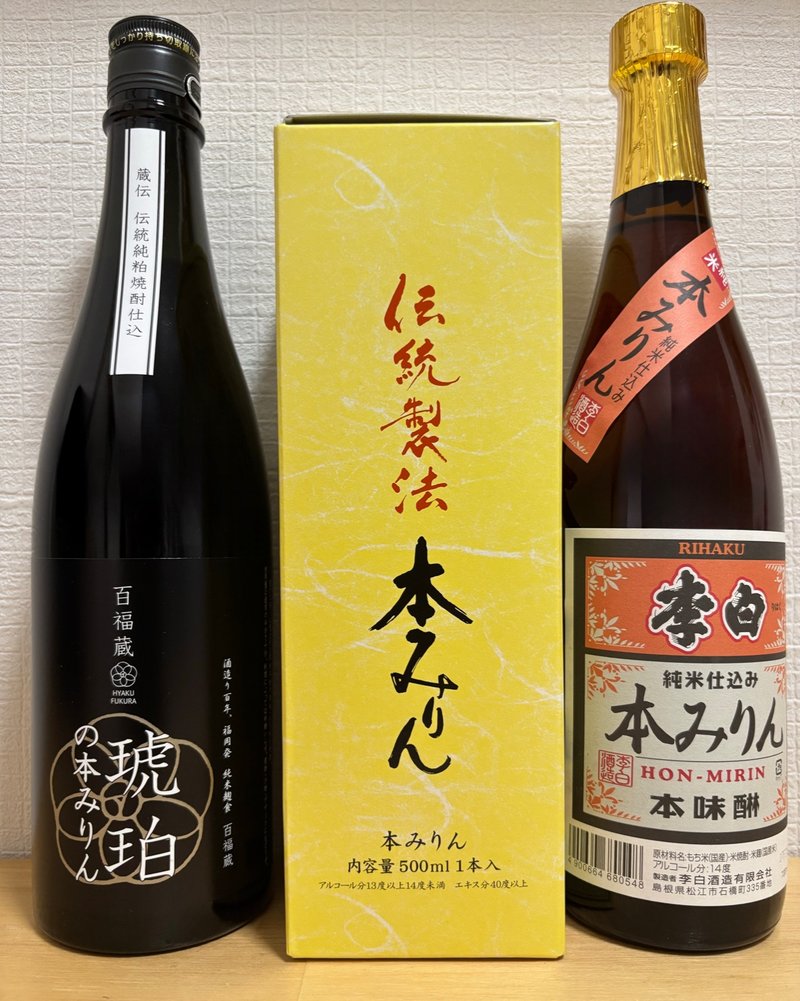

【杜の蔵/福岡】百福蔵 琥珀の本みりん

【米田酒造/島根】七宝 本みりん

【李白酒造/島根】李白 純米本みりん

この中から、さらに3種類を実際にお取り寄せしてみました。

【白扇酒造】福来純(みりん部門で高評価だから)

【杜の蔵】琥珀の本みりん(地元の蔵を応援したいから)

【李白酒造】李白みりん(とにかく「濃い」という評判で気になるから)

【白扇酒造】福来純 1800ml 3,080円(税込)※2025年10月時点

昭和時代以降、みりんは”調味料”としての印象が強くなりましたが、白扇酒造のある岐阜県・川辺町では昔からみりんを飲む文化が残っています。最近では食前酒や寝酒として味わう人も増えているそう。伝統製法にこだわり、槽搾り(ふなしぼり)と呼ばれる、酒袋を幾重にも重ねて自然の圧力だけでじっくりと搾る製法を守り続けています。

旨みたっぷりでコクがあり、「福みりん」に近い感覚。今までと変わらず料理に使用できそう。

👉️【白扇酒造】「福来純 伝統製法 熟成本みりん」は以下のサイトからご購入いただけます

福来純 伝統製法熟成本みりん [ 岐阜県 1800ml ]

→楽天市場はこちら

→Yahoo!ショッピングはこちら

【杜の蔵】琥珀の本みりん 1800ml 2,970円(税込)※2025年10月時点

「杜の蔵」でご紹介した 九州初の全量純米酒蔵。この本みりんは、地元の酒米「夢一献」を原料に古式セイロ蒸留で造られた純粕焼酎をベースに、筑後平野産のもち米「ひよくもち」と米麹を加えて仕込まれています。

いちばん「飲んで美味しい」と感じたのはこちら。ブランデーにも似た芳醇さがあり、お酒としてロックで飲んでも楽しめそう

👉️【杜の蔵】「百福蔵 琥珀の本みりん」は以下のサイトからご購入いただけます

→楽天市場はこちら→Yahoo!ショッピングはこちら

【李白酒造】李白みりん 1800ml 2,640円(税込)※2025年10月時点

通常の仕込みより麹を多めに使い、アミノ酸をしっかり引き出した濃厚タイプ。長期熟成により、まるでカラメルのような深い甘味とコクが生まれます。糖分を多く含むため、瓶の口や底に白い糖の結晶が見られることがありますが、これは李白みりんならではの特徴。熟成が進むほど風味がまろやかになり、“追熟”を楽しむこともできると言われています。

たしかに濃厚!甘味が強く、カッテージチーズにひとたらしするだけで美味しいスイーツになりました。

👉️【李白酒造】「李白 純米本みりん」は以下のサイトからご購入いただけます

李白 りはく 純米仕込み 本みりん 1800ml 1800ml 島根県 李白酒造

→楽天市場はこちら

→Yahoo!ショッピングはこちら

3品を比較した結果

正直、ひとつに決めることはできませんでした。

どれもそれぞれに個性があり、みりんによってここまで味わいが違うのかと驚かされました。ただ、実際に使ってみて感じたのは、調味料キャップの有無で使い心地がまったく違うということ。注ぎやすさや購入のしやすさは、毎日の料理では想像以上に大切ですね。

※画像はすべて720ml瓶のものです。

これから少しずつ、いろいろな料理に使いながら、自分にとっていちばんしっくりくる一本を探していこうと思います。

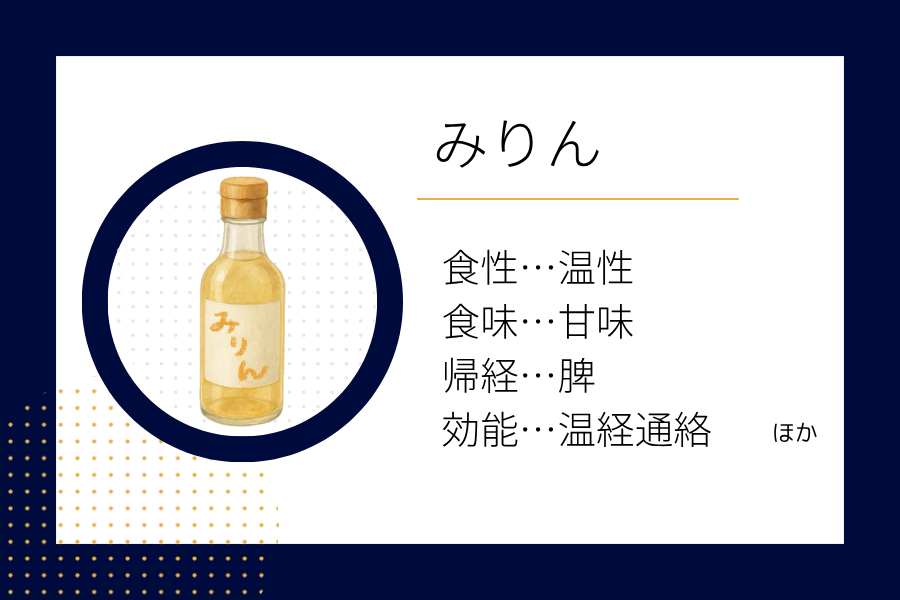

みりんの薬膳効能

みりんには「身体を温め、関節や腰などの痛みをやわらげる」作用があるとされています。

みりん探しの都合で秋に取り上げましたが、本来はもっと寒さが厳しい時期にこそおすすめしたい食材です。

これまでのブログでもたびたび登場している中医学のキーワードに、『六淫の邪気(風・寒・暑・湿・燥・火)』があります。これらは本来『六気』と呼ばれる自然界の正常な気候を指しますが、適応範囲を超えて人体に悪影響を及ぼすようになると『邪気』となります。

このうちのひとつ『寒邪』には『凝滞(ぎょうたい)=滞ること』という性質があるため、寒くなると『気血』の流れが滞りやすくなります。中医学には『不通則痛(ふつうそくつう)』という法則があり、『気血』の流れが停滞した場所には痛みが生じると考えられています。そのため冷えによって首、肩、腰、関節などの痛みが出やすい方には、身体を温めてめぐりを良くするみりんが効果的とされます。

私自身、「福みりん」に出会ってから、身体を温めたい夜には「ホットみりん豆乳」を飲むようになりました。豆乳2:みりん1をカップにいれ、電子レンジ600Wで1分温めるだけ。ホットミルクにラム酒を加える感覚ですね。身体がほぐれて眠りにつきやすくなるため、寒い時期におすすめのみりん活用法です。

ちなみにお正月に飲む「お屠蘇」は、本みりん(または清酒)に「屠蘇散(とそさん)」と呼ばれる生薬を漬け込んだ薬草酒です。わが家ではみりんより甘さが控えめな「赤酒」で作ります。こちらの記事で詳しくご紹介してますので、ぜひご参照ください。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント