三つ葉の雑学

日本原産の野菜

三つ葉は、日本原産のセリ科ミツバ属の多年草。全国の山野に沢山自生しており、福岡市内でも春になると川沿いなどで見かけることがあります。自生の天然三つ葉は葉が大きく、茎(※葉柄)も太くて食べ応えがありそうです。

実は、日本原産の野菜は意外と少なく、代表的なものには以下があります。

• ウド(独活)

• セリ(芹)

• ミツバ(三つ葉)

• フキ(蕗)

• ミョウガ(茗荷)

• ワサビ(山葵)

• ヤマノイモ(自然薯などの山芋類)

• アシタバ(明日葉)

三つ葉の種類

野菜としての栽培が始まったのは江戸時代。栽培方法の違い等により、大きく3つの種類に分けられます。

糸三つ葉

主にハウスで水耕栽培され、スポンジ状の床ごと根付きで出荷されます。茎が緑色のため「青三つ葉」とも呼ばれ、三葉全体の約90%を占める主流品種です。通年で流通しています。

切り三つ葉

軟白栽培により、茎が白く太く育ちます。根元で切られて束ねられた状態で出荷され、12〜1月を中心に出回ります。関東地方ではお雑煮に欠かせない食材らしいのですが、関西〜九州ではほぼ見かけません。

根三つ葉

こちらも軟白栽培で茎が白く太く、細いごぼうのような根が付いているのが特徴です。栽培に手間がかかるため出荷期間は3〜4月と短く、生産者も減りつつあるとのこと。香りや食感がしっかりしているため、あしらいではなく料理の主役として使われます。

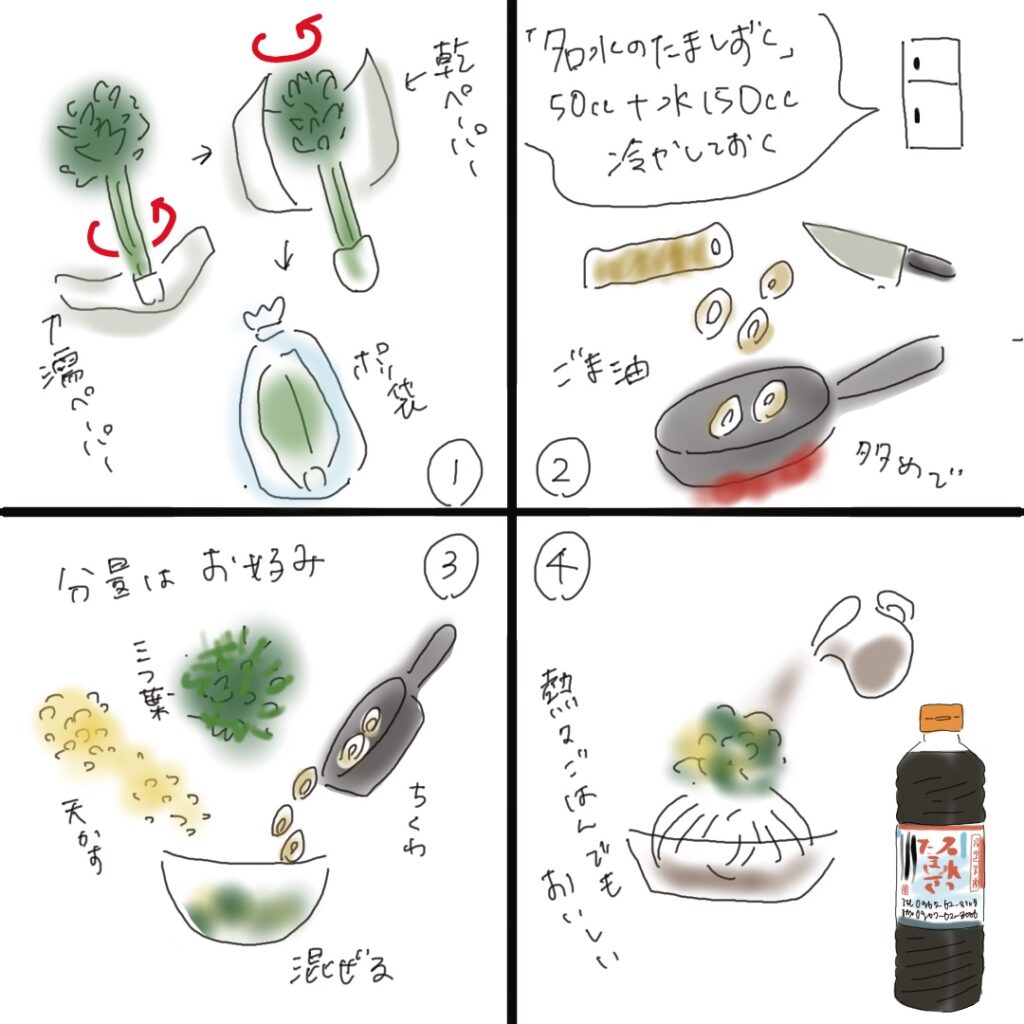

三つ葉の保存方法

糸三つ葉は日持ちしにくいため、購入後は早めの消費がおすすめです。香りが命なので、購入当日はサラダなどで生食し、余った分は保存して翌日に加熱調理するのがベスト。

保存する際は、根の部分を湿らせたキッチンペーパーで包み、全体をさらに乾いたペーパーとポリ袋で覆って、冷蔵庫で立てて保存します。ドアポケットがおすすめ。ちなみに根の部分をプランターなどに植えると再び葉が伸び、日当たりが少ない場所でもよく育ちます。

三つ葉レシピとおすすめ調味料

三つ葉と刺身の和え物

香りを活かすため、三つ葉は食べる直前に刻むのがおすすめ。イカ、鯛、イサキ、スズキなどの刺身と合わせれば、淡白な味に爽やかなアクセントが加わります。揚げ焼きした太刀魚やアジなどもおすすめ。合わせだれを和えるだけ。

味付けのポイントは、「名水のたましずく」。

熊本・南阿蘇村の名水で作られた、だし入りの濃口しょうゆで、様々な料理の味付けに利用できます。砂糖も入っているため、九州人好みの甘味やコクが強いのが特徴。私の味付けの3割はこの醤油を使用しています。

【合わせだれ材料】

「名水のたましずく」:大さじ1

ごま油:小さじ1〜大さじ1(お好みで)

ピリ辛が好きな人はラー油か豆板醤をお好みで混ぜてください。

※「名水のたましずく」がない場合は、めんつゆ(3倍濃縮)大さじ1+砂糖小さじ1でも代用可。

なんちゃってかき揚げ素麺

暑い日にぴったりの手抜きメニュー。三つ葉といえばかき揚げも美味しいのですが、家で作るのは正直面倒。ここでも大活躍するのが「名水のたましずく」です。かつお・にぼし・昆布のだしが効いているので、そのままかけ醤油として使えるほか(豆腐にかけるとめちゃくちゃ美味しい)、水で薄めれば煮物やそうめんつゆなど、何にでも使える万能調味料なんです。

① 「名水のたましずく」50ccに水150ccを合わせて、冷蔵庫でキリッと冷やしておきます。

① ごま油でちくわを炒めます。

② ボウルに①・天かす・三つ葉・を入れ、混ぜ合わせます。

③ 茹でて冷やした素麺に②をのせ、①をかけます。

※「名水のたましずく」がない場合は、めんつゆで代用可能。

【白川水源・水源茶屋】名水のたましずく

熊本県・南阿蘇村にある「白川水源」は、名水百選にも選ばれた湧水地。年間を通して豊富な湧き水が湧き出ており、地元ではミネラルウォーターや地酒の原水としても活用されています。

そのすぐそばにあるのが「水源茶屋」というお食事処。熊本の郷土料理「だご汁」や、焼き団子(これがまた香ばしくて美味しい!)などが楽しめます。お土産や自家製調味料の販売もしているのですが、私のイチオシは「名水のたましずく」です。本当に美味しくて便利なんです!

お取り寄せも可能ですが、最初のお試しはAmazonやYahoo!ショッピングが便利。楽天では販売されていないようですし、Yahoo!ショッピングでは少しお高めでした。私はこの醤油に出会ってから十数年リピートし続けています。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

三つ葉の薬膳効能

三つ葉は血の巡りを良くし、腫れやむくみを改善する効果があると言われています。

中医学では、『気・血・津液』の三つが、人体を構成し、生命活動を支える基本的な要素と考えられています。この三要素が十分にあり、滞りなくめぐっていることで、健康が保たれます。

気(き):生命活動を維持するためのエネルギーのような存在で、目には見えませんが、全身をめぐっている物質です。

血(けつ):主に「血液」に相当し、全身に栄養や潤いを与える役割を担います。

津液(しんえき):血液以外の体液(涙、唾液、汗、尿など)を指し、体内の潤いを保つ働きがあります。

血と津液は自ら動くことができないため、気の推動作用(動かす力)によって全身に運ばれます。

「初夏の薬膳」でご紹介したように、肝の疏泄機能が乱れると気のめぐりが悪くなり、それに伴って血や津液の流れも滞ります。

血が滞ると『瘀血』となり、月経不順・頭痛・肩こり・皮膚のくすみなどが現れ、重症化すると腫瘤や血栓のリスクが高まります。

津液のめぐりが悪くなると、むくみや下痢などの『内湿』の症状が現れます。「タラの芽」でご紹介したように、『湿』が長く停滞すると、粘性が増して『痰湿(たんしつ)』へと変化し、さまざまな病理を引き起こすため、まずは『湿』が発生しないよう、日頃から津液のめぐり(水分代謝)を良くしておくことが大切です。

三つ葉はその爽やかな香りによって、気の巡りを良くし、気・血・津液の流れをスムーズにすると考えられています。

栄養素的には、βカロテンやビタミンCが多く含まれています。血管や細胞の健康を保ち、血流の改善や抗酸化作用で体のめぐりをサポートします。βカロテンは軟白栽培される切り三つ葉・根三つ葉に比べ、糸三つ葉の方が豊富です。またカリウム含有量も多く、むくみの解消に役立ちます。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント