このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年7月15日(追い山笠)〜8月7日(立秋)の期間を『夏の薬膳』としてご案内しています。

桃が持つイメージ

中国では

中国では、桃は長寿を象徴する縁起の良い果物とされています。

幸せの象徴として絵画に描かれたり、祝い事の際に桃の形を模したお菓子を食べたりします。

これは、以下のような伝承に由来しています。

1つ目は、不老長寿を司る女仙人「西王母(せいおうぼ)」の伝承です。

西王母は天上にある桃園を管理しており、そこには三千年に一度だけ実をつける不老不死の桃が育つとされています。この話は『西遊記』にも登場しており、不老不死に憧れる孫悟空が西王母の桃園に忍び込み、桃の実を食べ荒らすエピソードが描かれています。

2つ目は、「桃源郷」という言葉の語源となった、陶淵明(とうえんめい)による『桃花源記(とうかげんき)』です。

物語では、ある漁師が山中で桃の花が咲き乱れる林に迷い込み、戦禍を逃れた人々が俗世と離れて暮らす美しい土地に辿り着きます。この話から、「桃源郷=人が到達できない理想郷」という意味の言葉が生まれました。

日本では

日本では『古事記』に桃が登場します。

イザナギが黄泉の国から逃げる際、追ってくる魔物(黄泉醜女や雷神たち)に道端に実っていた桃の実を投げつけて撃退したというエピソードです。ここから「桃=邪鬼を払う」というイメージが定着しました。

さらに、魔物を退けた功績を称えて、イザナギはその桃の実に「意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)」という神名を授けました。この神は、島根県の多伎藝神社(たきげじんじゃ)や愛知県の桃太郎神社など、各地の神社で祀られています。

また、桃の読みが「百歳(ももとせ)」に通じることから、日本でも桃は長寿や健康に結び付けられてきました。3月3日の「桃の節句」も、桃のご加護によって女児の健やかな成長を祈る行事として定着しています。

…とはいえ、「皺々のおばあちゃんになるまで健やかに!」というよりは、「女性にはいつまでも若々しくいてほしい」という願いが込められているように感じるのは、私だけでしょうか…。

桃は「邪気を払う」「長寿を連想させ縁起が良い」果物である一方で、古くから「若さ」「みずみずしさ」「美しさ」の象徴ともされてきました。ぷるんと丸い形のお尻を「桃尻」、ほんのりピンク色のやわらかな肌を「桃肌」と呼ぶことからも分かるように、桃のビジュアルが”若く美しい女性”を連想させるんですよね。

民話『桃太郎』でも、「実は桃から生まれたのではなく、桃を食べた老夫婦が若返って子どもを授かった」という説が広く知られています。

桃と美容・健康

栄養学の観点から見ると

前述のように桃には「長寿」や「若返り」といったイメージがありますが、正直なところ、栄養学的にはそれほど大きな効果を期待できる果物ではありません。

主成分は果糖を中心とした糖質で、ビタミンやミネラルも含まれてはいるものの、健康や美容への効果を期待するには物足りないレベルです。抗酸化作用のあるビタミンC・Eや、むくみ対策に役立つカリウムも含まれていますが、「桃を食べれば美肌に!」といえるほどの量ではありません。

そのため、桃は「健康や美容のために積極的に摂るべき果物」というより、シンプルに「旬を楽しむ甘いおやつ」としての位置づけが適しているように思われます。

画像は福岡県うきは市浮羽町山北に位置する「道の駅うきは」で販売されている、「うきはんと」の桃フルーツサンド(980円)です。うきは市は「フルーツの里」として知られており、道の駅うきはでは地元の新鮮な農産物やフルーツのほか、ジャムやワインなどの加工品も豊富に販売されています。

北側の展望デッキにはベンチやテーブルが設置され、広大な筑後平野を一望しながら飲食を楽しむことができます。市内から車で1時間前後とアクセスも良く、ドライブや観光にもおすすめです。

住所 福岡県うきは市浮羽町山北729-2

電話番号 0943-74-3939

定休日 毎月第2火曜(祝日の場合は翌日)

営業時間 9:00〜18:00(1~2月は短縮営業あり)

※変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

美容・健康のためには、実より葉を

美容や健康のためには、桃は実を食べるよりも、葉を外用するほうが効果的とされます。

桃の葉は生薬名で「桃葉(とうよう)」と呼ばれ、16世紀の中国の薬物書『本草綱目(ほんぞうこうもく)』にも記載があります。利尿・解毒・殺菌・かゆみ止めなどを目的として、中国では外用のほか、煎用(煎じて服用)でも利用されてきました。

日本では、古くから「桃湯」が親しまれています。

特に江戸時代には「夏の土用の風物詩」として銭湯文化に根付き、桃の葉を浮かべた湯に入ることで、あせもや湿疹を予防する習慣があったそうです。

また煎じた液体を冷まして頭皮や皮膚を洗ったり、足湯にして水虫を予防するなど、湿度の高い日本の夏でも清潔を保てるよう民間レベルでも多用されていました。

桃葉は日本薬局方には収載されていませんが、現在でも「和漢方素材」として広く流通しており、クラシエやウチダ和漢薬などのメーカーから入浴剤や乾燥葉パックが市販されています。主にあせも・湿疹・かぶれ・フケなどの皮膚トラブルに対して、浴湯料や外用薬に配合される形で活用されています。

【草漢堂】桃の葉/入浴用/500g(20g入り×25包)

私のおすすめは、愛知県を拠点に展開する漢方薬局グループ「草漢堂」さんの入浴用桃葉です。

このブログでも何度かご紹介している店舗ですが、私が生薬を購入するのは、ほとんどがこちらです。

「草漢堂」さんは公式オンラインショップのほか、楽天市場やYahoo!ショッピングでも購入でき、店頭だけでなくLINE・電話・Zoomによるオンライン相談にも対応しています。

私は背中ニキビ対策、同居人は頭皮のニオイ対策として、夏場はこちらの桃葉入浴剤を愛用しています。入浴剤といっても、中身は乾燥させた桃の葉を個包装したもの。化学的な添加物は入っていないため、肌が弱い同居人でも使用することができ、湯上がりは肌がすべすべになります。

我が家では毎年6月〜10月の間に、500g(20g×25包)を2袋ほど購入しています。

他店では個包装されていないお得なタイプもありますが、こちらは1包ずつになっていて扱いやすく、1包あたり158.4円ならコスパ的にも納得感があると思います。

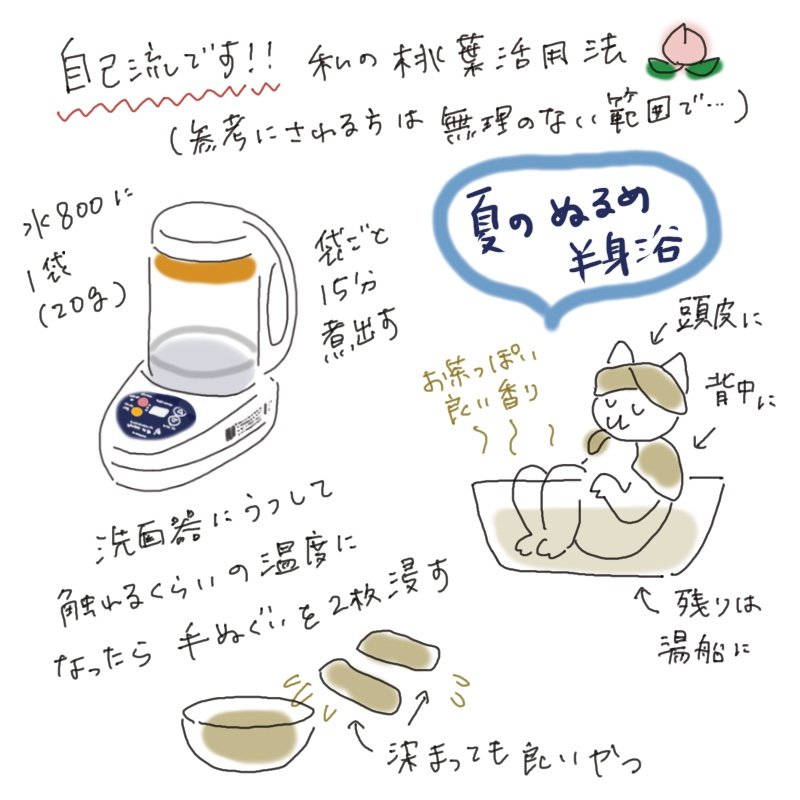

私の入浴法(自己流なので、取り入れる際はご自身の判断で)

普段はそのまま湯船に放り込みますが、時間があるときは煮出したもので湿布します。

「朝鮮人参」の記事でもご紹介した煎じ器「文火楽々(とろびらんらん)」で濃いめに煮出し、少し冷ました液に手ぬぐいなどの布を浸して軽く絞り、半身浴しながら3分ほど頭皮や背中に湿布します。

煎じ液の残りはぬるめに設定した湯船に入れて半身浴します(茶渋予防のため、入浴後はすぐ洗い流してください)。

「文火楽々(とろびらんらん)」はAmazonで購入できます!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます!

【注意点:飲まないで!】

桃葉の煎じ液には、タンニン・フラボノイド・苦味成分(アミグダリンなど)が含まれています。

とくにアミグダリンは、体内で特定の酵素と反応すると有毒な「青酸(シアン)」を発生する可能性があるとされており、「多量摂取」や「煎じすぎ」によってリスクが高まると考えられています。

そのため、桃の葉の煎じ液は外用(入浴や湿布)にとどめるのが安全です。

とくに妊娠中・授乳中の方や体調に不安のある方は、飲用を避け、外用のみに限定することをおすすめします。

なお、市販の桃葉茶(ティーバッグタイプなど)は、食品用途として流通が認められている商品であり、一日1〜2杯程度であれば健康上の問題はほとんどないとされています。

ただし、日常的に大量に飲む習慣は避け、「基本は外用、飲用は補助的に楽しむ」くらいが安心なスタンスだと思われます。

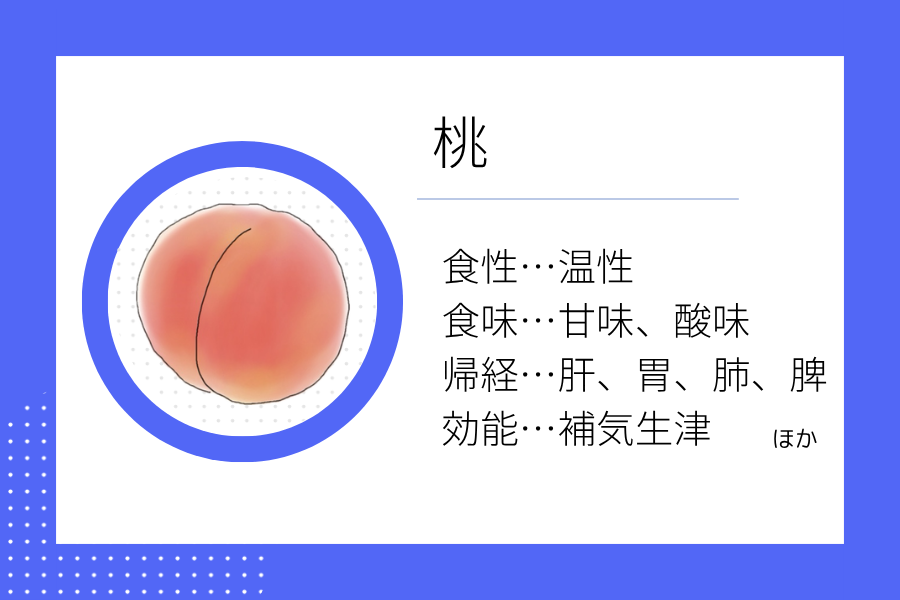

桃の薬膳効能

桃には「身体を潤し、気を補う」作用があるとされています。

中医学では、汗をかくと『津液(体内の水分)』に乗じて『気』も流出してしまい、夏バテの原因になると考えられています。そのため、夏の薬膳では、汗で失われた『津液』だけでなく『気』も一緒に補う必要があるとされています。

桃には両方を補う作用があるとされ、さらに甘くて喉を通りやすいため、暑さで食欲や体力が落ちてしまった方におすすめの果物です。

また、桃は果物の中ではめずらしく「温性(体を温める性質)」に分類されており、胃腸を冷やさず食べることができるため、冷え性の方や胃腸が弱い方に向くと考えられています。

さらに、肺や大腸を潤す作用もあり、エアコンなどで乾燥した口や喉を潤したり、腸に潤いを与えて排便を助けることで、消化不良や便秘の改善、体内に溜まった未消化物・老廃物を取り除く『消積(しょうせき)』の働きも期待されます。

一方、『活血(かっけつ/血のめぐりを促す)』という作用もあるとされていますが、これはどちらかといえば桃の種子の核を乾燥させた生薬「桃仁(とうにん)」に代表的な効能です。

桃仁は、血の流れが滞ることで起こる『瘀血(おけつ)』が原因の、生理痛や月経不順といった婦人科系の症状に使われることが多い生薬です。

桃仁の薬味は「苦味」薬性は「平性」で、甘酸っぱくて温性の桃の実とは性質が大きく異なります。そのため、実の部分を食べて『活血』作用が得られるかというと、やや疑問です。

『活血』作用を期待するのであれば、桃ではなく、玉ねぎやらっきょう、イワシなどの青魚、パセリやクレソンなどの香りのある緑の野菜を食べるのがおすすめです。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント