このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年8月7日(立秋)〜9月23日(秋分)の期間を『残暑の薬膳』としてご案内しています。

梨の雑学

梨の中国史

梨の原産国は中国です。

化石記録から、なんと数千万年前にはすでに存在していたとされています。

さらに約3000年前には栽培も始まっていたというのだから、人類との付き合いは相当長い果物です。

薬用としての利用は秦・漢王朝(紀元前3世紀〜紀元後1世紀)から始まったとされ、中国最古の薬物書『神農本草経』には「熱を除き、咳を鎮め、潤いを与える」といった効能が記されています。漢の武帝は梨を「天の賜物」と称して宮廷に梨園(果樹園)を設け、健康維持や宴席の果物として用いていたという伝承があります。

ちなみに歌舞伎界の雅称である「梨園(りえん)」という言葉は、唐の玄宗皇帝(8世紀頃)が宮廷直属の音楽舞踊養成所を設け、その庭に梨の木を植えた故事に由来します。この呼び名が日本にも伝わり、江戸時代には歌舞伎界全体を指す雅称として定着しました。

梨の日本史

日本で広く親しまれている「和梨」は、中国の長江流域で栽培されていた南方系の梨、特に「砂梨(シャーリー)」と呼ばれる系統に起源を持つと考えられています(諸説あり)。この砂梨が稲作などとともに大陸から伝わり、日本にもともとあった野生種と混ざり合い、やがて「ヤマナシ」と呼ばれる在来種(学名: Pyrus pyrifolia)が形成されたとされています。

弥生時代後期(1〜2世紀頃)の登呂遺跡からは、炭化した梨の種子が発掘されており、この頃すでに日本に梨が存在し、食用にされていたことをうかがわせます。

奈良時代(8世紀)には中国から本格的な栽培技術が伝わり、『日本書紀』には持統天皇が梨を「五穀を補う救荒作物(飢饉時の主食不足を補う作物)」として推奨したという記録があります。当時の梨は現代のようにジューシーで甘いものばかりではなく、固くて渋みの強い品種も多かったようです。

その後、長い年月をかけて日本の風土や嗜好に合うよう品種改良が進み、現在の「幸水」「豊水」「二十世紀」などの「和梨」が誕生しました。

野生のヤマナシは今も山林に自生していますが、環境開発やシカの食害などにより個体数は減少し、保全が課題となっています。

ヤマナシと聞くと、どうしても宮沢賢治の「クラムボンはカプカプ笑ったよ」を思い出してしまいますね。ラストで唐突に出てくる「やまなしの酒」が、とても美味しそうで印象に残っています。

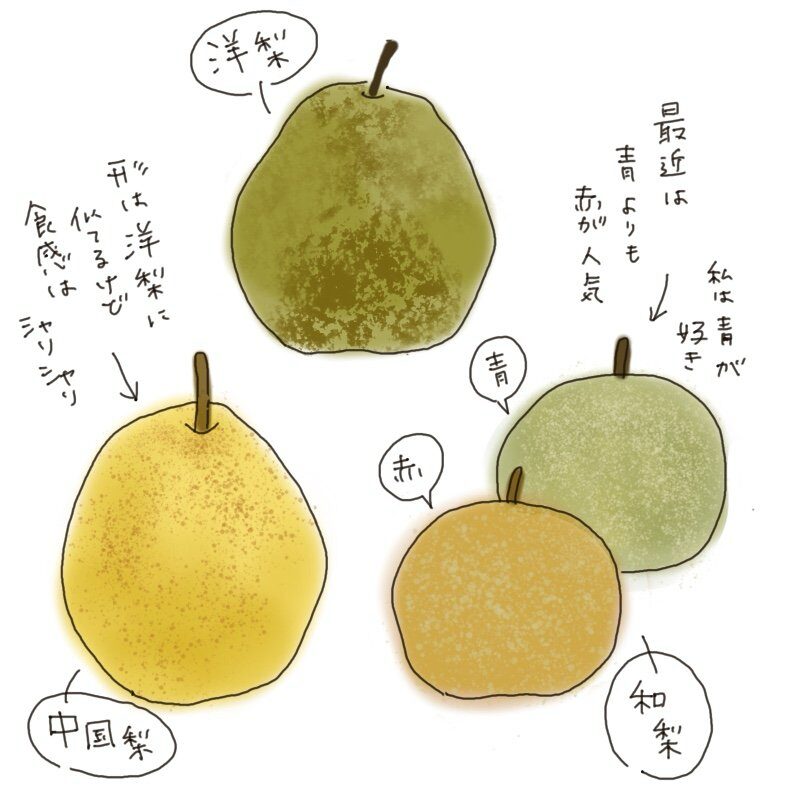

梨の種類

梨は「和梨」「中国梨」「西洋梨」の3種に大きく分類されます。

🍐和梨

丸みを帯びた形で、シャリシャリした歯ごたえとジューシーな果汁が魅力。

果皮が黄褐色〜赤褐色の「赤梨」と、果皮が黃緑色の「青梨」に分類されます。

🍐中国梨

日本ではあまり見かけませんが、北海道で主に栽培される「千両梨」や、岡山県特産の「鴨梨(ヤーリー)」などがあります。私はまだ食べたことがありません。

🍐西洋梨

ひょうたん型で、和梨とは違ったねっとりとした食感と芳醇な香りが特徴。

「ラ・フランス」や「ル・レクチェ」などが有名です。

和梨は品種によって収穫時期が異なります。8月上旬にトップバッターの「幸水」が登場し、8月下旬には「豊水」、9月には「あきづき」、10月になると「新高」へとバトンが渡ります。この出荷の流れは「梨リレー」と呼ばれ、品種ごとに秋の深まりを感じられるのも梨の楽しみのひとつです。

私の好きな「二十世紀」が出回るのは9月上旬頃。毎年楽しみにしています。

和梨の種類

梨はいちごやぶどうと違い、噛むほどに口のなかで細かく砕けます。そのなかでも「ザラつくほど粒感が強く、みずみずしいタイプ」と「シャリシャリしてやわらかく、甘みが強いタイプ」があり、この違いは主に石細胞(せきさいぼう)と呼ばれる細胞の量や分布やよって生まれます。石細胞が多いほど、ツブツブした食感が強調されます。

私の好みは断然ツブツブタイプ。こうした食感は「二十世紀」や「菊水」などの青梨系の品種によく見られます。みずみずしくジューシーで、甘みはやや控えめ。後味がスッキリしています。

一方、シャリシャリとやわらかい食感が楽しめるのは「幸水」「豊水」「新高」などの赤梨系。果汁たっぷりで果肉は緻密、やさしい口当たりと強い甘みが魅力です。

美味しい梨の選び方

梨は見た目と手触りで、美味しさの目安をある程度見極められます。

赤梨(幸水・豊水など)は全体がしっかり色づいたものがよく熟れて甘みが強くなります。青梨(二十世紀など)は黄みがほんのり差した程度の緑色が食べ頃。黄色くなりすぎるとやわらかくなってしまい、あの「ジャクっとジューシー」な食感が味わえなくなります。

皮の表面に見える細かい点々は「果点」と呼ばれ、水分を保つ役割を持ちます。果点が大きくて目立つうちは未熟なことが多く、熟してくると果点が小さく、色も薄くなります。適度に果点が目立たなくなっているものが、甘みも食感も安定しています。

最後に手に取ってみて、同じ大きさならずっしりと重いものを選びましょう。果汁をたっぷり含んだジューシーな梨に出会える確率がぐんと上がります。

おすすめの梨商品:【今釜屋】やみつき梨だれ

私はスイーツやジャムなど、調理・加工された梨はあまり好きではないのですが、この「やみつき梨だれ」だけは別格です。

宮崎県小林市特産の梨「新高(にいたか)」をたっぷり使った、無添加の万能焼肉だれ。製造しているのは地元企業「今釜屋」さんで、手作業にこだわり、素材の良さを生かした味に仕上げています。醤油ベースの「万能焼肉だれ」と味噌ベースの「万能味噌だれ」の2種類があり、梨のほかにもキウイやバナナなどを隠し味に使用。それでいて甘すぎず、さっぱり・あっさりしているのが魅力です。こってり好きには少し物足りないかもしれません。

このたれの存在を知ったきっかけは、銀色夏生さんの「つれづれノート」シリーズ。作中で何度も「地元にお気に入りの梨入り焼肉のたれがある」と登場し、商品名は明言されてないのですが、宮崎県出身の著者が描くシーンから、間違いなくこれだと確信しています。

ジューッと牛肉を焼いて、このたれをつけて食べると、もう、本当においしいんです!普段あまり牛肉は食べないのですが、このたれの味を思い出すと無性に食べたくなります。公式には「唐揚げや煮魚にも」とありますが、私は牛肉一択です。

味噌ベースの方は、豚肉・鶏肉・ナスによく合います。いずれも調理方法は「焦げるくらいジューッと焼くこと」。相性が良すぎて、他の食材も試してみたいのですが、なかなか浮気できません(笑)。

梨をすりおろして肉を漬けて焼くと、お肉がやわらかくジューシーになりますが、これは梨に含まれるプロテアーゼというタンパク質を分解する消化酵素の働きによるものです。そのため、この梨だれで肉を焼くとやわらかくなりますし、消化が良くなって胃もたれや胸焼けを起こしません。

肉料理のあとにデザートで梨を食べるのも消化を助けるうえでおすすめですが、梨がない季節は「やみつき梨だれ」で、美味しく健康的にお肉を楽しみましょう!

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

なんと、ふるさと納税の返礼品としても楽しめます!

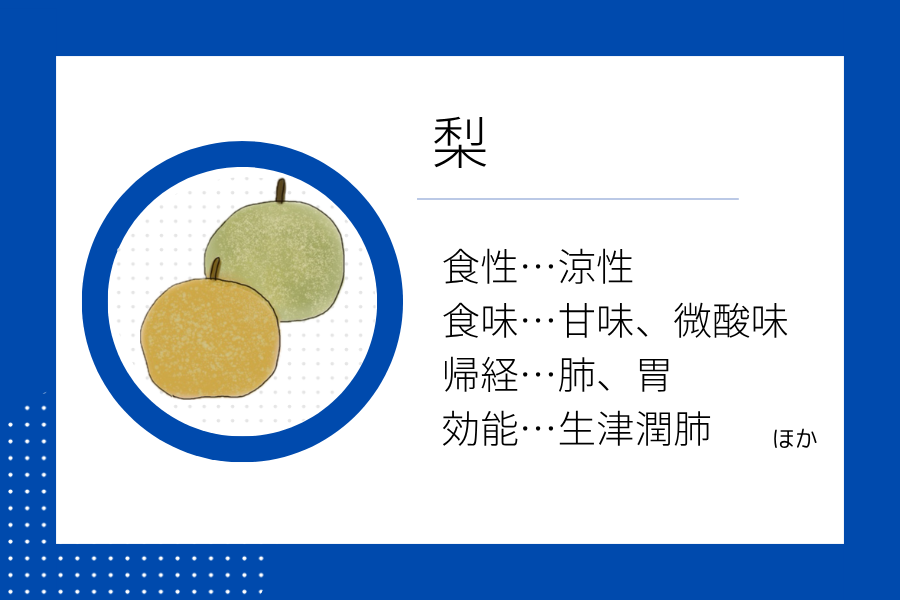

梨の薬膳効能

梨には「身体を潤す(とくに肺に働きかける)」作用があるとされています。

梨は古くから身体(とくに肺)を潤す果物として珍重されてきました。

この効能を『潤肺(じゅんぱい)』と呼びますが、品種による効能の差はほとんどなく、和梨・中国梨・洋梨のいずれも『潤肺』作用は共通とされています。

肺は鼻、口、喉などの呼吸器とつながっており、肺が潤うことで空咳や口の乾き、声枯れ、喉の腫れや痛みなどをやわらげます。また肺は皮膚とも関係が深く、肺を潤すことで肌もみずみずしく保たれると考えられています。薬膳では同じく『潤肺』作用を持つはちみつと組み合わせるのが定番です。

身体を冷やす作用が強いため、蒸したり煮たりして温かい状態で食べるのが良いとされているのですが、私は「甘くて温かい梨」があまり好みではなく、「湿熱を生じやすい」という自身の体質にも合わないため、もっぱら生のままで食べています。

生の梨には「解酒毒」、つまり二日酔いをやわらげる作用があるとされ、実際に私は何度も梨に救われてきました。淡麗辛口の日本酒とも相性がよく、おつまみとして食卓に並ぶことも多いです。

栄養学的には、利尿作用や疲労回復に役立つアミノ酸の一種「アスパラギン酸」や、塩分排出を助けるカリウムが含まれ、体内の「水のめぐり」を整えるのに有効です。

またシャリシャリ食感のもととなる「石細胞」は不溶性食物繊維の一種「リグニン」が蓄積したもの。腸内環境を整えるソルビトールという糖アルコールも含まれているため、蠕動運動が少ないことで起こるタイプの便秘におすすめです(※ソルビトールには咳止めの作用もあります)。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント