このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年6月11日(入梅)〜7月15日(山笠の追い山)の期間を『梅雨の薬膳』としてご案内しています。

らっきょうの雑学

らっきょうの歴史

らっきょうは中国原産で、数千年にわたり食用・薬用の両面で重宝されてきました。

食用としては、6世紀に編纂された中国最古の農業書『斉民要術(せいみんようじゅつ)』に「薤(かい)」の名で登場しています。これにより、紀元前から中国で栽培されていたことがうかがえます。

薬用としては、3世紀初頭に成立した医学書「金匱要略(きんきようりゃく)」に「薤白(がいはく)」という生薬名で記載があり、「胸痺(胸の痛みや圧迫感)」などの治療に用いられたとされています。

らっきょうが日本に伝来した正確な時期は不明ですが、平安時代の薬物辞典「和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」に「於保美良(おおにら)」という名で登場します。「於保美良」は「大きなニラ」という意味で、既存の「ニラ(美良)」と区別するために付けられたと考えられています。

当時は薬用としての利用が中心でしたが、しだいに食用としても広まり、江戸時代には一般的に食べられるようになっていました。近世の百科事典『和漢三才図会(わかんさんさいずえ)』らっきょうが「辣韮(らっきょう)」の名で紹介されています。「辣(らつ)」は刺激的な味、「韮(きゅう)」はニラを意味する漢字です。

英語表記は「Rakkyo」

日本では広く親しまれているらっきょうですが、原産国である中国では、現在も主に生薬として利用されており、湖北省など一部の地域を除いては、あまり食用としては使われていません。

一方、日本では漬物文化の発展とともに、保存食や香の物として重宝されるようになりました。とくに口直しや香りのリセットに適していたことから、茶の湯や日常の食卓でも人気が高まっていきます。

20世紀に入ると、日本の食品メーカーや飲食店が海外展開を進める中で、甘酢漬けの「らっきょう」が「日本独自の食材」として、欧米やアジアでも知られるようになりました。日本語の発音「らっきょう」がそのまま英語表記「Rakkyo」として使われるようになり、現在でも商品名やレストランのメニュー表記などに見られます。

らっきょうの産地と種類

日本でらっきょうが広く普及した背景には、栽培のしやすさも大きな要因として挙げられます。

江戸時代、小石川薬園から持ち帰られたものが鳥取で栽培されたという説があり、やがて鳥取砂丘のような保水力や肥沃度が低い「不毛の地」でもよく育つ作物として、農家にとって貴重な収入源となりました。

当時は鳥取砂丘のほか福井県三国町などの砂地で栽培が行われており、明治以降には鹿児島や宮崎県のシラス大地(火山噴火によって作られた、水はけの良い土壌)にも広がっていきました。

現在では宮崎県、鳥取県、鹿児島県の3県で全国出荷量の約8割を占めます。

国内で栽培されている品種の中心は、大玉で細長い形状が特徴の「らくだ」種です。鳥取県北栄町の「玉らっきょう」や福井県で栽培される小ぶりな「花らっきょう」など地域ごとの品種も見られますが、生薬として用いられる場合は、品種に関係なく「Allium chinense(アリウム・チネンセ)」という同じ種に分類されます。形や大きさに多少の違いはあっても、薬効の基本的な性質は共通していると考えられます。

らっきょう漬けレシピとおすすめらっきょう

6月6日は「らっきょうの日」。

形が「6」に似ているからだそうですが、ちょうど漬けどきでもありますね。福岡では5月半ば〜6月半ば頃までスーパーに並ぶので、私は毎年「らっきょうの日」を目安に漬けることにしています。

市販のらっきょうには「洗いらっきょう」と「泥付きらっきょう」があります。

「洗い」は下処理のあと芽が出ないよう塩水などで洗浄されたもので、手軽に扱えます。

「泥付き」は新鮮さが魅力ですが、購入したその日のうちに下処理しないと、一晩で芽が伸びてしまうため、扱いに手間がかかります。

手軽に楽しむなら「洗い」、香りと歯ごたえを極めたいなら「泥付き」がおすすめです。

泥付きらっきょうの下処理

① 洗う

つながっているものは一つずつにばらし、ボウルに入れて流水で土を落とします。

② 根と芽を落とす

根はギリギリのところで切ります(切りすぎると水分が入って歯ごたえが悪くなります)。このとき、薄皮に切れ目を入れておくと、次の工程で皮を剥きやすくなります。

③ 薄皮を剥く

薄皮が剥がれ落ちるように軽く擦り合わせ、手早く洗います。水に浸かっている時間が長いと切り口から水を吸ってシャキシャキ感が失われます。皮が残ると歯ごたえが悪くなりますので、丁寧にむきましょう。

らっきょうの簡単甘酢漬け

保存用の本漬けは毎年叔母からいただくので、自分で仕込むのは下漬け不要の「簡単漬け(浅漬け)」。

1ヶ月ほどで食べごろとなり、冷蔵で1年ほど保存できます。

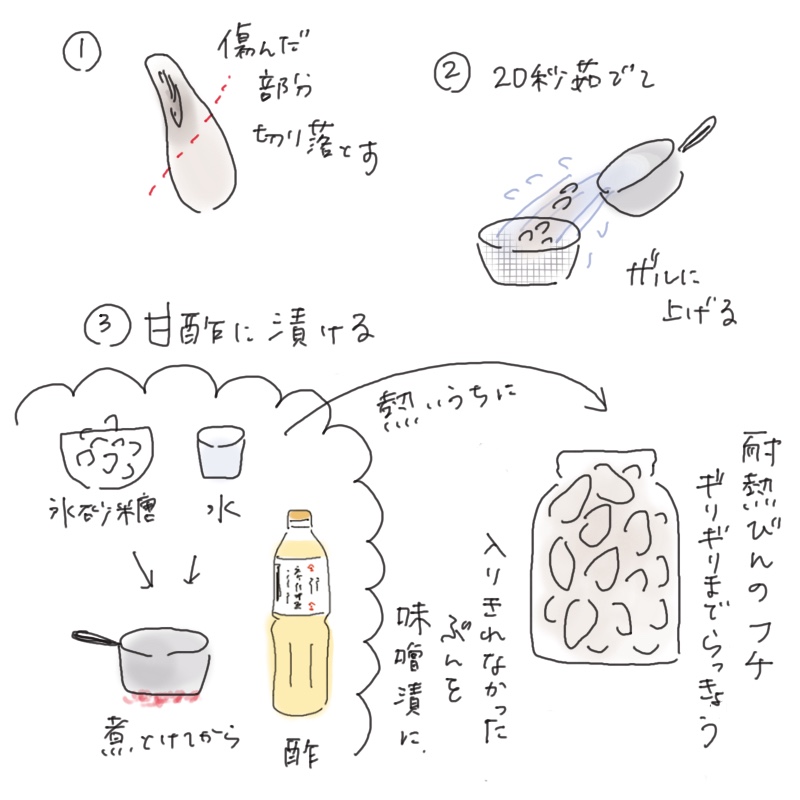

①傷んだ部分を除く

「洗いらっきょう」または下処理済みらっきょうの傷んでいる部分があれば、厚めにむいて取り除きます。傷んだらっきょうが入ると、ほかにも痛みが広がる原因になります。

②茹でこぼす

殺菌・水切り・臭み取りのため、たっぷりの湯を沸かし、20秒間茹でこぼします。

③甘酢に漬ける

水150ml・氷砂糖250gを火にかけて煮溶かし、酢350mlを加えてらっきょう酢を作ります。

煮沸消毒した瓶に②のらっきょうを入れ、酢が熱いうちに注ぎます。

粗熱が取れたら、らっきょうが表面から顔を出さないようラップで密着させてから蓋をし、冷蔵庫で保存します。

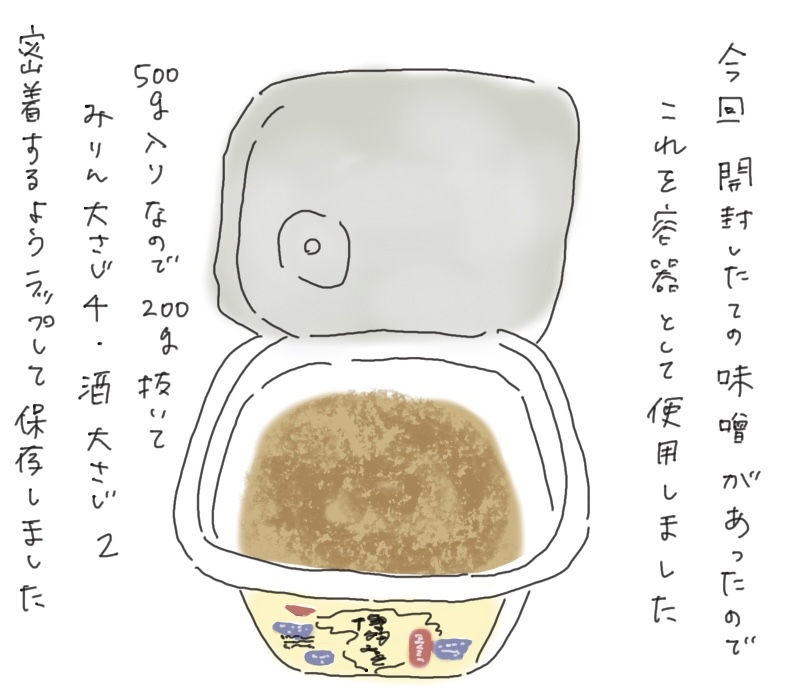

らっきょうの味噌漬け

私はもともと『湿』をため込みやすい体質なので、湿気の多い梅雨時期には「甘味+酸味」である甘酢を極力控えています。そのため「甘酢漬け」を食べるのは、夏本番を迎えてから。梅雨など『長夏』の時期用には、別に味噌漬けを仕込んでおきます。

①②は簡単漬けと同様です。

ジッパー付き保存袋に味噌床とらっきょうを入れ、10日以上漬け込みます。

私の味噌床の分量は味噌150g・みりん大さじ2・酒大さじ1。

冷蔵庫での保存は3〜4ヶ月が目安です。らっきょうの頭が少しでも味噌床から出ているとカビの原因になるので、表面全体が味噌にしっかり覆われた状態を保ってください。熟成が進むにつれて食感はやや落ちますが、味噌が染みて最高のおつまみになります。

【こだまいきいき農場】宮崎県産塩漬けらっきょう

こだまいきいき農場は、広島に自社の有機農場を持つ食品メーカー。

オーガニックやヴィーガン対応の食材が豊富で、健康志向の方に支持されています。

この「宮崎県産 塩漬けらっきょう」は、塩抜きしてすぐに使える手軽さが魅力。

甘酢漬けにしたり、味噌床に漬けたり…

「下処理は面倒だけど、自分好みの味に漬けてみたい」そんな方にぴったりです。

\楽天市場、Yahoo!ショッピングから購入できます/

らっきょうの甘酢漬けを使ったレシピ

らっきょうには「フルクタン」という水溶性食物繊維が豊富に含まれています。含有量はゴボウの3〜4倍と言われ、食品の中でもトップクラス。水溶性食物繊維には「腸内環境を整える」「食後の血糖値の急上昇を抑える」「コレステロールやナトリウムを吸着して体外に排出する」など、身体にうれしい効果が盛りだくさん。らっきょうの漬け汁にはこの成分が多く溶け出しているため、捨てずに活用するのがおすすめです。

すし飯

① 米2合に出汁昆布をのせて硬めに炊き、炊きあがったらボウルに移します。

② らっきょうの浸け汁大さじ3を、「1杯ずつ加えてはサックリ混ぜる」を繰り返す。

③ ふんわりラップをして15分ほど置き、人肌に冷ます。

私は魚介類が苦手なので、刻んだらっきょう、紫蘇、新生姜、ミョウガ、ちりめんじゃこ、炒り玉子、ゴマ、酢れんこんなどを混ぜ込みます。下の画像はおにぎりにしたものです。

チキン南蛮

①タルタルソースを作る。

・マヨネーズ…150g

・ゆでたまご…1個(みじん切り)

・玉ねぎ…50g(みじん切り)

・らっきょう…100g(みじん切り)

・砂糖…小さじ1

・ケチャップ…小さじ1

・塩胡椒、パセリ…適量

② 鶏むね肉に塩胡椒して薄力粉か片栗粉をまぶし、フライパンで揚げ焼きにする。

③ 熱いうちに②をらっきょうの漬け汁にくぐらせ、①を添える。

チキン南蛮の決め手は、なんといってもタルタルソース。ちょっと手間でも、これだけは必ず手作りします。このタルタル、実は同居人が「これ、店出せるよ!」と絶賛してくれるレシピなんです。あっさりとした鶏むね肉も、このタルタルのおかげで立派なごちそうメニューに早変わり。我が家の定番です。

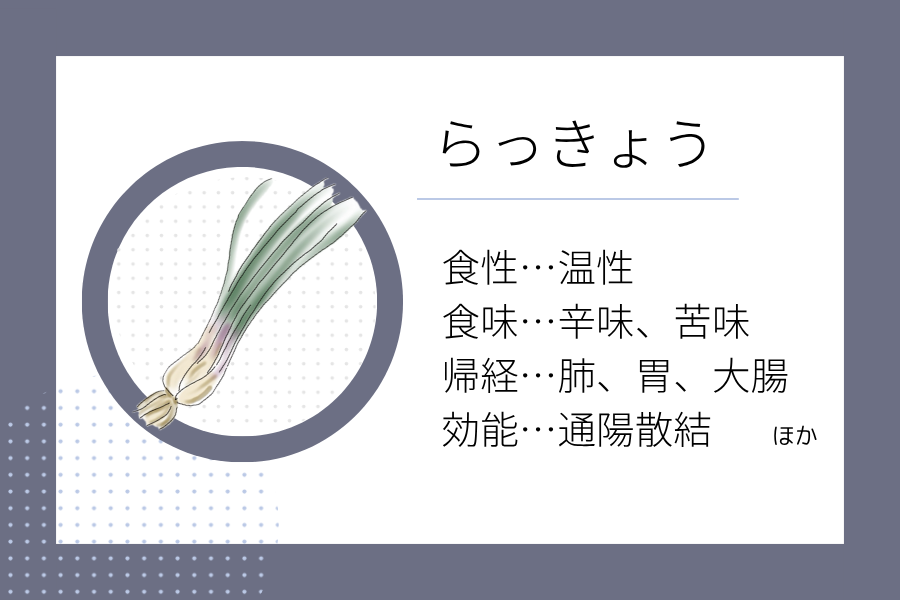

らっきょうの薬膳効能

らっきょうは「代謝を活発にし、体の冷えを改善する」作用があるとされています。

らっきょうをそのまま、または湯通し(蒸す・茹でる)して乾燥させると『薤白(がいはく)』という生薬になります。『薤白』は気のめぐりを良くする『行気薬(こうきやく)』に分類され、『通陽散結(つうようさんけつ)』という効能を持つとされています。

中医学では、人体を構成する物質のうち、『気=陽』『血・津液=陰』と考えます。『気』には全身をめぐって体や内臓を温める『温煦(おんく)』作用があります。この作用が弱まると、低体温や冷え性などの不調につながると考えられています。

また、『気』には物を動かす『推動(すいどう)』作用もあります。『血・津液』もこの作用で動いて(流れて)いるため、『気』のめぐりが悪くなると『血・津液』が滞り、『瘀血』や『内湿』といった状態を引き起こしやすくなります。

『通陽散結』は『気』のめぐりを良くし、滞り・しこり・固まりを散らす働きを意味します。『気』がめぐることで身体も温まり、代謝や循環もスムーズになるのです。

栄養素の面では、「血液をサラサラにする」とされる硫化アリルを豊富に含みます(詳しくは「玉ねぎ」記事参照)。

このブログでもたびたび登場する「五行説」で分類すると、らっきょうは『心』に対応しする野菜です。

| 五行 | 臓腑(五臓) | 野菜(五菜) |

| 木 | 肝 | 韮(にら) |

| 火 | 心 | 薤(らっきょう) |

| 土 | 脾 | 葵(あおい・オクラ等) |

| 金 | 肺 | 葱(ねぎ) |

| 水 | 腎 | 霍(まめの葉) |

らっきょうは血液循環を促す作用がとても強いため、冒頭で触れたように、胸のあたりの血流障害=「胸痺(きょうひ)」と呼ばれる症状に用いられてきました。現在でも、狭心症の薬膳食材として使われています。

硫化アリルは揮発性があり熱や水に弱いため、漬物加工や湯通し処理などで一部成分が失われることがありますが、漬け汁にも溶け出しているため、酢と一緒に摂取することで血流改善効果が高まるという報告もあります。

ただしらっきょうは温める作用が強いため、熱がある人や暑がりの人は控えめに。また硫化アリルの刺激もあるため、胃腸が弱い方はや食べ過ぎ注意です。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント