このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年6月11日(入梅)〜7月15日(山笠の追い山)の期間を『梅雨の薬膳』としてご案内しています。

山椒の雑学

山椒は日本に古くから自生しており、縄文時代の遺跡からもその使用が確認されている、日本最古級のスパイスです。

ただし起源は中国の山地とも考えられており、日本・中国・朝鮮半島など、東アジア一帯に広く分布しています。中国の品種では、麻婆豆腐に欠かせない「花椒(ホアジャオ)」がよく知られていますね。

山椒の種類

日本独自の品種には、以下のようなものがあります。発祥地や栽培される環境によって風味が異なるため、好みの名産品を探してみるのも楽しいかもしれません。

• 朝倉山椒

兵庫県養父市が発祥。トゲがなく、実が大きく香りが豊か。果皮の質がやわらかく、料理に使いやすいです。

• ぶどう山椒

和歌山県有田川町を中心に栽培。実が大粒で房状につき、香りや辛味が強めでパンチの効いた風味が特徴です。

• 高原山椒

岐阜県高山市など、標高の高い地域で栽培。実は小粒ながら、香りが長く持続し、爽やかな後味があります。

雄株と雌株

山椒は、ミカン科サンショウ属の落葉低木です。「雌雄異株(しゆういしゅ)」、つまりオスの木(雄株)とメスの木(雌株)が分かれており、実がなるのは雌株だけ。雌株が実をつけるためには、雄株の花粉による受粉が必要です。特に山椒は虫媒花(昆虫によって花粉が運ばれる花)なので、近くに雄株がないと受粉がうまくいかず、実がつかないことが多いのです。

ただし、朝倉山椒など一部の品種は雌雄同株で、1本の木に雄花と雌花の両方がつき、単独でも実をつけることがあります。

雄株には実はなりませんが、4月頃に黄色い小さな花を咲かせ、「花山椒」として食用にされることもあります。私がたまに行く居酒屋さんで、お刺身の隣にちょこんと添えられていたことがありました。口に入れると辛味はほとんどなく、山椒らしい香りがふわりと広がって、春の味わいを感じました。

この花山椒、市販品ではあまり流通しておらず、雄株を持つ人だけのちょっと贅沢な薬味です。

楽天市場では瓶詰めされたものが販売されていました。

山椒の旬

山椒の実が収穫できる期間は、実がなり始めてからわずか2週間程度とかなり短期間。収穫が遅れると実が硬くなり、風味も落ちてしまいます。福岡では、ゴールデンウィークを過ぎた頃から出回りはじめ、6月末には姿を見かけなくなります。

下の写真は5月半ばに糸島の直売コーナーで購入した葉付き山椒。手に取ると、「山椒はミカン科なんだ」と納得されられるような、柑橘系の爽やかな香りが立ち上りました。

我が家では、この貴重な旬の時期に1年分の実山椒を冷凍保存しておきます。画像の山椒だけではとても足りないため、6月上旬に大分県産の山椒を追加購入しました。

山椒の下処理とおすすめ調味料

山椒の下処理

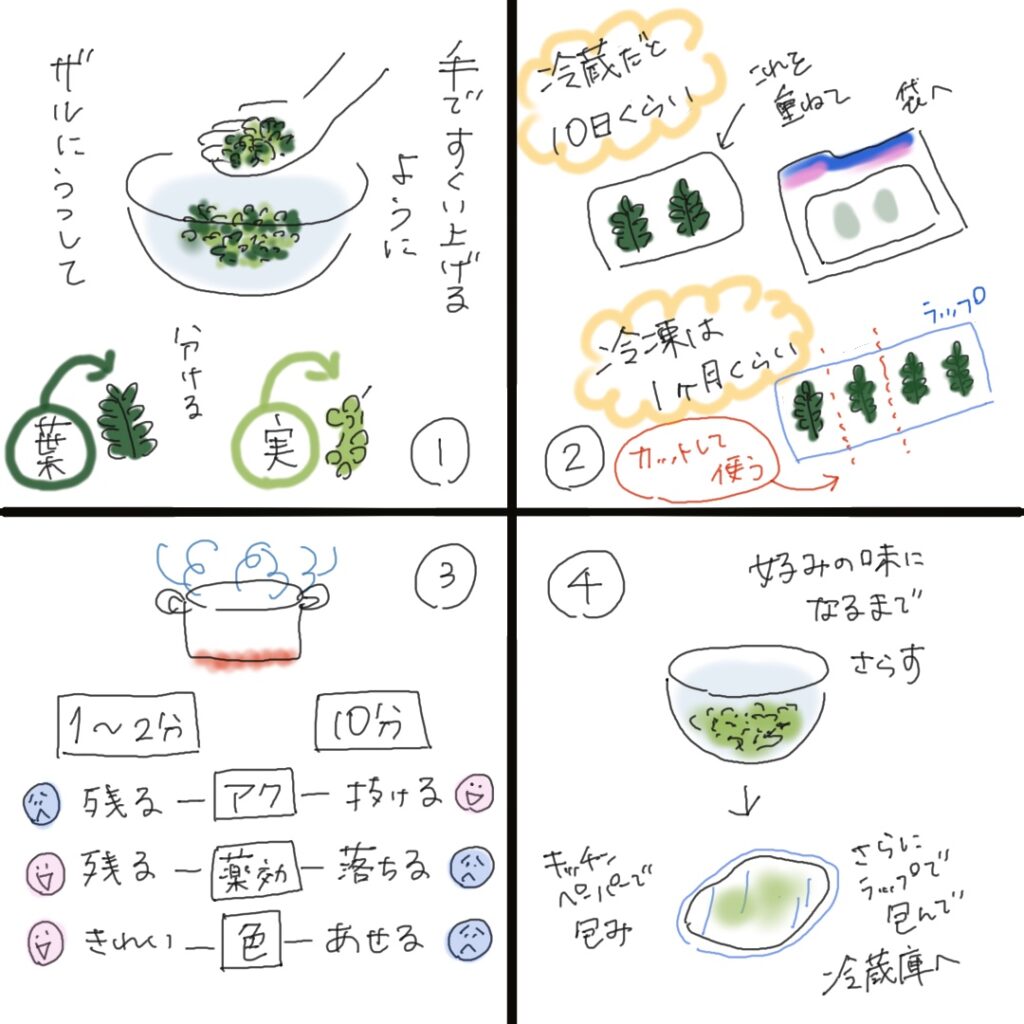

山椒は、必ず購入した当日に茹でます。「山のめぐみ(山菜)は当日処理が鉄則」。子どもの頃から祖母に教え込まれてきたことです。①〜④の作業まで終わらせておけば、香りや風味を閉じ込めることができ、ひと安心。いちばん面倒な⑤は翌日に持ち越しても大丈夫です(というより、翌日の方が作業しやすい気がします)。

① 全体を洗う

まずは、たっぷりの水に浸して汚れやゴミを優しく洗い流します。表面が傷つくと、そこから酸化して苦味や渋みが発生するので、優しく丁寧に洗うことがポイントです。

その後、葉と実に分けてキッチンペーパーで水気を拭き取っておきます。

② 葉を保存する

冷蔵保存:軽く水にくぐらせてから絞ったキッチンペーパーで包み(乾燥避け)、保存袋に入れて野菜室へ。

冷凍保存:香りを閉じ込めるため、ほんの一瞬だけ茹でてから水気をしっかり拭き取り、ラップに包んで冷凍庫へ。

③ 実を茹でる

鍋にたっぷりの湯を沸かし、色止め用の塩を加えて、枝付きのまま実を入れて茹でます。

茹で時間は短めで1〜2分、長いと10分ほど。

長いほど【アク=辛味やえぐ味】は抜けやすくなりますが、【アク=薬効】でもあるため、判断に迷う部分ですね。また長く茹でるほど色はあせ、香りも抜けやすくなります。

私はえぐ味が苦手なので、指で潰れるくらいのやわらかさになるまで7〜8分ほど茹でます。 よく茹でることで、水にさらした時アクが抜けやすく、軸からも外しやすくなります。

※10分煮てもやわらかくならない場合は、実が育ち過ぎている可能性あり。その場合は諦めてウイスキーに漬けます。ソーダで割ると爽やかな「山椒ハイボール」が楽しめます。

④ 水にさらす

茹でたらザルにあげ、たっぷりの水に1時間以上さらします(30分ごとに水を入れ替える)。

さらす時間は、えぐ味が抜けるまで。1時間おきに味見します。

その後ザルにあげ、水気をしっかり拭き取ります。

このまま次の工程に進んでも良いのですが、私は翌日に持ち越します。適当にキッチンペーパーで包んでラップをしておけば、水気を拭く手間が省けますし、一晩冷蔵庫に置くことで軸がポロポロ外れやすくなります。「多少の香りより、気軽さ重視!」という方におすすめです。

⑤ 枝を取る

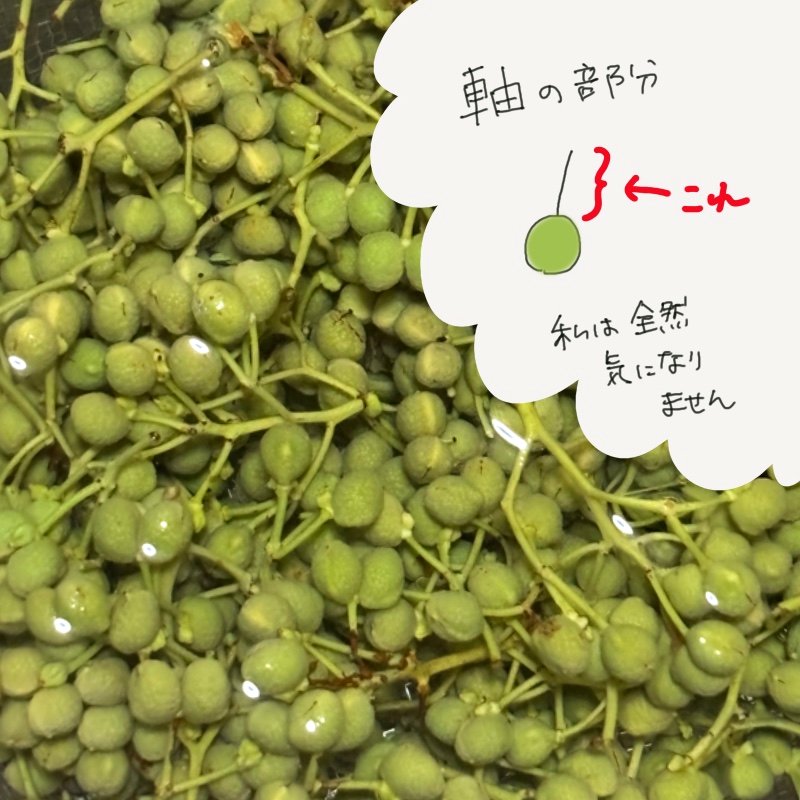

枝から実を外します。「実の先に残る細い軸をどうするか問題」ですが、私は「なるべく軸から外すよう意識する程度」派。軸が残っていても、全然気になりません。

⑥ 実を保存する

ジッパー付き保存袋に入れて保存します。

冷蔵保存:1週間ほど

冷凍保存:1年間ほど

下処理:補足(えぐ味が抜けない場合)

どれだけ長く水にさらしても、えぐ味が抜けない山椒に当たってしまうことがあります。奥歯の奥にキュッと残るような独特の風味…辛味とは違う、あの感じ。私はかなり苦手です。

茹で時間も水にさらす時間もたっぷりとって、きちんと水も入れ替えたのにえぐ味が残る…。そんなときは、次の2つが原因です。

・収穫時期の違い

→ 若すぎると青臭さ+えぐ味、完熟に近づくと樹脂っぽい苦味が出やすい

・山椒の個性(個体差)

→ 同じ品種でも木や環境で風味が異なる。えぐ味が強めの「当たり」に出会ってしまうことも💦

私は一晩水にさらしてもえぐ味が抜けなかったことがあります…。

最後の希望をかけて、再度10〜15秒ほど湯通ししてから、もう一時間だけ水にさらしてみましょう。

山椒のみりん漬け

それでもえぐ味が残る場合は「みりん漬け」がおすすめです。みりんの糖分とアルコールでエグ味をコーティングするイメージ。えぐ味がまろやかに包み込まれ、薬味としての使い道も広がります。

① 水気をしっかりふき取った実山椒を用意

② 清潔な瓶やガラス容器 or 保存袋に入れる

③ ひたひたの本みりんを注ぐ(「みりん風調味料」ではなく「本みりん」推奨)

④ 冷蔵庫で保存(2週間後くらいから、まろやかさを実感できます)

本みりんには糖分とアルコールの防腐効果があるため、冷蔵で約2〜3ヶ月の保存が可能です。

さらに!

2週間ほど漬けた後(しっかりコーティングさせてから)冷凍保存に切り替えると、そのまま冷凍するよりも精油成分の揮発が少ないため、香りを保ったまま長期保存できます。

ジップ付きの保存袋に平らにして凍らせ、半分凍ったところで袋の上からバキバキ折っておくと、使いたい分だけ簡単に取り出せて便利です◎。

【福光屋】福みりん

このみりん漬け山椒、とても使い勝手が良いため、一度試して以来、毎年この方法で保存するようになりました。ポイントはただひとつ。「飲めるくらい美味しいみりんを使うこと」です。

みりんはもともと、飲み物として親しまれていた甘いお酒。戦国時代や江戸時代には「甘い酒」として飲用されていた記録があり、当初は上層階級の高級酒、のちに庶民や女性たちにも広まり、嗜み酒として愛されてきた歴史があります。

私のおすすめは金沢県【福光屋】が手がける「福みりん」。創業400年の老舗酒造が作る本みりんです。

石川県産のもち米と兵庫県産の酒米「フクノハナ」、自家製本格米焼酎のみを使い、昔ながらの製法で8か月以上じっくり熟成させた本格派のみりん。糖類や添加物は一切不使用で、自然な甘みとふくよかな香り、まろやかなコクが特徴です。

このみりん、煮物やお浸しはもちろんのこと、クリームチーズやブルーチーズにちょこっとたらすだけで、最高の日本酒のおつまみが完成します。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

山椒のレシピとおすすめ調味料

山椒白湯

梅雨や秋の長雨の季節には、山椒白湯が欠かせません。

みりん漬けにした実山椒を2〜3粒、あれば葉も加えてお湯を注ぎます。雨で冷えた夜、自律神経が乱れた時、「熱燗が飲みたいけどアルコールは我慢」という夕食時。

私にとってこれは、自律神経を整えるレスキュードリンクなんです。身体がじんわり温まります。

山椒の葉の味噌汁

山椒の葉は爽やかな香りが特徴で、和風料理のアクセントとして使われます。定番は「佃煮」や「木の芽味噌」ですが、私は白湯と味噌汁で使い切ってしまいます。

冷蔵/冷凍したものをそのまま加えても良いのですが、刻んだ葉を味噌にあらかじめ混ぜてから冷凍しておくと、使う時にとても便利です。たけのこの味噌汁と、鶏ひき肉とカボチャの味噌汁に使うのがお気に入りです。

葉が無い場合は、味噌を加えるタイミングで実山椒を入れます。

ちりめん山椒

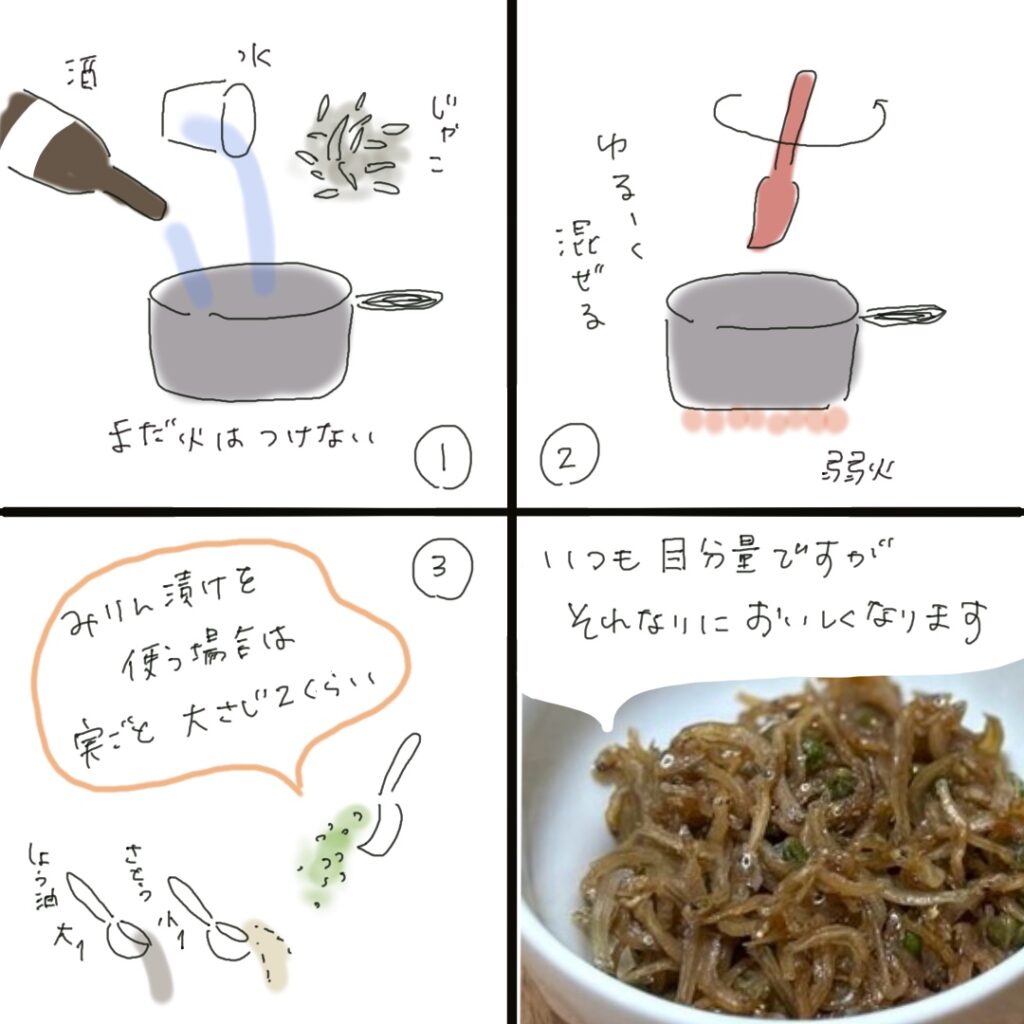

① 小鍋に水50g・酒50g・ちりめんじゃこ50gを入れます。

② 火にかけ、沸騰したら弱火にし、全体が馴染むよう軽く混ぜます。

③ 醤油とみりん各大さじ1、砂糖小さじ1を加えます。

④ 1分ほど煮てから山椒の実大さじ1.5を加え、汁気がなくなるまで弱火でじっくり煮詰めます。

【飛騨山椒】山椒粉

時期を逃して実山椒を入手出来なかった方、あるいは「下処理がちょっと面倒…」という方には粉山椒がおすすめです。香りや薬効が凝縮されているため、私も常備しています。

私のおすすめは【飛騨山椒】の山椒粉。岐阜県奥飛騨温泉郷でしか栽培できない希少な「飛騨山椒(高原山椒)」を使用しています。

一房ずつ手作業で収穫し、こだわりの天日干しを経て石臼で挽いたきめ細かい粉山椒。「香り・辛さ・しびれ」のバランスが非常に良く、柑橘系の爽やかな香気が特徴で、口に入れた時のピリッとした辛さとしびれがやみつきになります。

東京の老舗うなぎ屋「野田岩」など、名店でも使用されている信頼の品質です。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

飛騨山椒 【 缶 + 詰め替え1袋】 詰替え 粉 国産 奥飛騨 うなぎ ウナギ 鰻 野田岩 高原山椒 /みんなのパントリーセット

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

山椒の薬膳効能

山椒には「お腹をあたため、むくみを取る」作用があります。

「温中」とは、身体の中心部(特に胃腸)を温め、冷えを取り除く作用。「消腫」は腫れやむくみを和らげる作用を指します。「梅雨の薬膳」で解説した内容そのものになりますので、詳しくはそちらをご参照ください。

「山椒は小粒でもピリリと辛い(小さくても侮れない)」ということわざのとおり、ピリッとした辛味と、痺れるような独特の風味が特徴です。これはサンショオールという不飽和脂肪酸アミドによるもので、血液循環を促して代謝を高め、身体を芯から温める作用があります。

主な香り成分(精油成分)はリモネンとフェランドレン。リモネンは柑橘類に特有の香り成分ですね。リモネンは主にリラックス・血行促進・消化促進など、フェランドレンは抗炎症・抗菌・消化促進などに効果が期待できます。

ちなみに中国の花椒は、エストラゴール(アネトール系)など、日本の山椒には少ない成分が多く含まれ、やや重厚でエキゾチックな香りを持ちます。

生薬としては、日本薬局方 では「ミカン科サンショウ属のサンショウ、学名:Zanthoxylum piperitum」が用いられますが、中国の薬典 では「花椒(ホアジャオ)」の名称で、主に「カホクザンショウ(Zanthoxylum bungeanum)」や「イヌザンショウ(Zanthoxylum schinifolium」など複数種の果皮が生薬として規定されています。

どちらも共通した辛味成分や精油成分を含みますが、成分のバランスに違いがあります。日本の山椒は柑橘系の爽やかな香り。中国の花椒はより痺れ感が強いのが特徴で、生薬には駆虫などの効能も記載されています。

おすすめの参考書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント