このブログでは、季節に合わせた薬膳食材をご紹介しています。

2025年2月3日(立春)〜3月20日(春分)の期間を『早春の薬膳』としています。

博多華丸大吉さんへの思い

博多華丸大吉さんは、全国的に好感度の高い芸人さんだと思います。

でも、福岡ではそれ以上に特別な存在だと感じている人も少なくありません。

私もそのひとりです。

全国で活躍している姿を見ると誇らしく思う一方で、いつか福岡に戻ってきて、ローカルタレントとして活動してほしい。お二人が活動を続ける限り、ずっと応援し続けたいですし、もし飲み屋で偶然おとなりに座るような機会があれば、感謝の気持ちを込めて一杯ご馳走させていただきたいと思ってます。

そんな尊敬する博多華丸さんが、いつかのテレビ番組で「東京には春菊がない」とおっしゃってました。実際にはあるのだけど、品種が違うため見た目も味も全く違うのだとか。華丸さんは福岡の春菊が大好物なため、福岡に帰った際は空港前のスーパーで大量の春菊を買ってから飛行機に乗るのだと大吉さんに暴露されていました。

私もこの話を聞くまで、「県民ごとに春菊の認識が違う」ということを知りませんでした。

春菊について

春菊の種類

春菊は、葉の形によって大葉・中葉・小葉の3種類に大きく分けられます。

私が見慣れている福岡の春菊は「大葉種」のようです。葉の切れ込み(ギザギザ)が大きくてやわらかく、クセが少ないので生食できます。私はよくサラダに使用するのですが、東京ではしないのでしょうか?

関西地方で「菊菜」と呼ばれている野菜も春菊の一種らしいと聞き、先日三越の地下で見かけて購入してみました。根付きで販売されているため、洗いやすかったです。福岡の春菊は茎部分からポキっと折った状態で、バラバラに袋詰めされているものが多いので。

春菊の販売形状は成長形態によって変わるらしく、福岡の春菊は「株立ち型」のため摘み取り収穫、菊菜は「株張り型」のため株ごと収穫されるとのことでした。味は福岡の春菊と似ており、サラダでもおひたしでもおいしくいただきました。

もっとも多く流通している品種は「中葉種」とのこと。東京の春菊はこちらですね。切れ込み(ギザギザ)が深くて茎が硬く、香りが強くてしっかりとした苦味があるのが特徴。春菊は香りに効能が多く含まれているため、薬膳効果はこちらの方が高そうです。

中葉よりもっと細かいギザギザがある小葉種は、収量が少なく花がすぐに咲いてしまうため、今ではあまり栽培されていないようです。

春菊の旬(福岡)

春菊が一番おいしく食べられるのは、茎や葉がやわらかくなる11月〜2月にかけて。ちょうど鍋物がおいしい寒い時期に食べごろを迎えますが、福岡は温暖なので、2月だとすでに終わりがけです。

菊は秋に花を咲かせるイメージがありますが、春菊は春に黄色い花が咲きます。植物は花を咲かせる前に最もエネルギーを蓄えるし、花が咲くと茎が硬くなってしまうため、その直接にいただくのがいちばん栄養価が高く、おいしくいただけます。菜の花と同じですね。

茎はしっかりと太いものより、やや細めの方がやわらかくておいしいです。

生のままでも冷凍できますが、食感が変わるため生食には向かなくなります。下茹でして冷凍しても良いのですが、どちらにしろ冷凍してしまうとせっかくの香りが弱くなってしまうため、できれば生のまま使い切りたいところです。

本日のレシピ:春菊のおひたし

福岡の名店「博多めんちゃんこ亭」には、おでんメニューの中に春菊がありますが、出汁にくぐらせた程度のシャキシャキとした食感で、それはもう絶品です。私もおでんに必ず入れますし、おひたしにする時もめんちゃんこ亭のおでんをイメージして作ります。

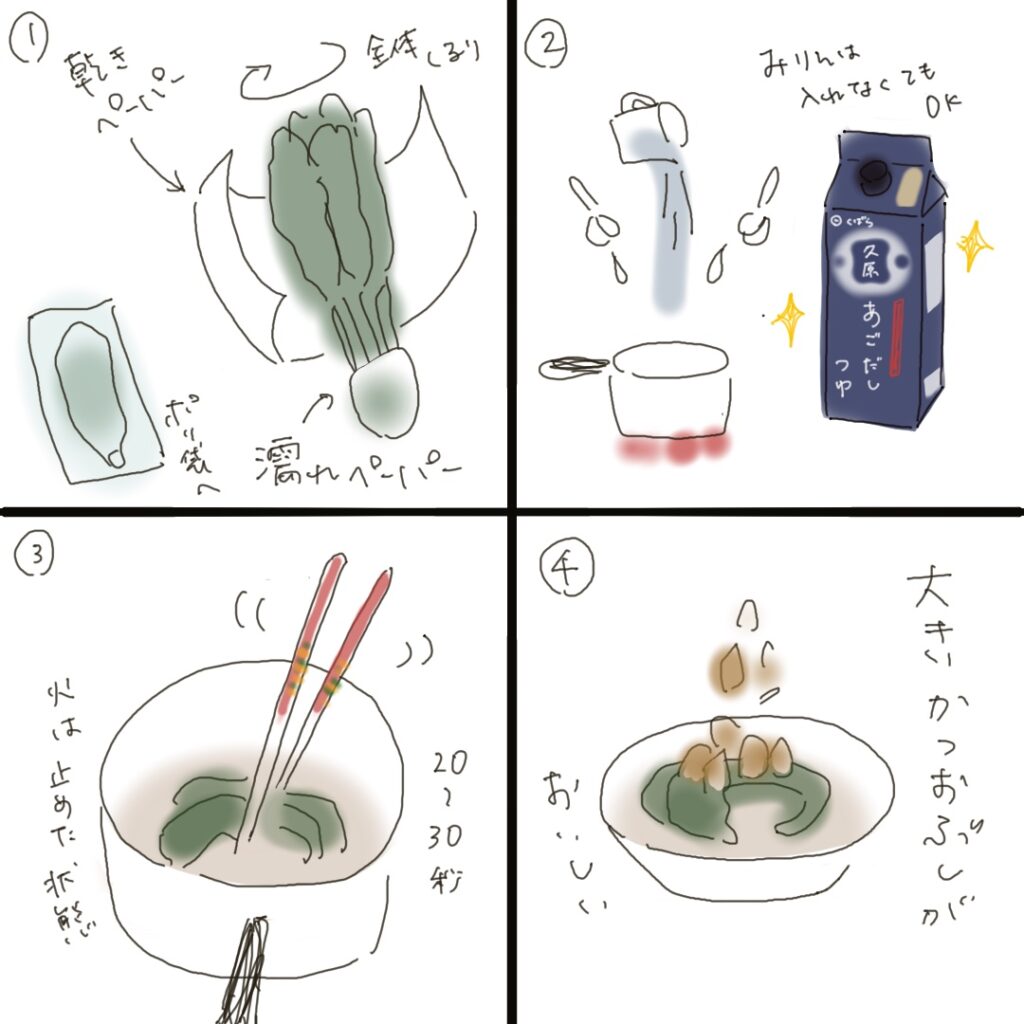

① 春菊はよく洗い、キッチンペーパーで水気を拭き取ったあと、乾いたキッチンペーパーで包んでから、ポリ袋に入れて野菜室で立てて保存。2〜3日で使い切ります。

② 鍋に「飲んでおいしい」くらいに味付けしただし汁を沸かします。

※我が家では『久原醤油』さんの「あごだしつゆ」大さじ1:みりん小さじ1:水200ccの割合です。

③ 春菊を長いまま(切らずに)入れ、10~20秒ほどしゃぶしゃぶします。香りにも効能があるので、加熱調理に使用するときはサッと火を通す程度が理想的。加熱すればするほど、苦味も強くなってしまいます。

④ だし汁ごと盛り付け、かつおぶしをかけ、熱々のうちにいただきます。熱々を食べられないときは、③で春菊だけ取り出してだし汁を冷まし、食べるときに合わせます。

九州は出汁文化が豊かですが、なかでもやはり「あご(飛び魚)」の上品でコク深い旨みは格別です。その旨みをここまでバランスよく仕上げたのが、久原本家の「あごだしつゆ」。九州人好みのほんのり甘い味わいで、めんつゆ・煮物・鍋と万能!一本で味が決まります。

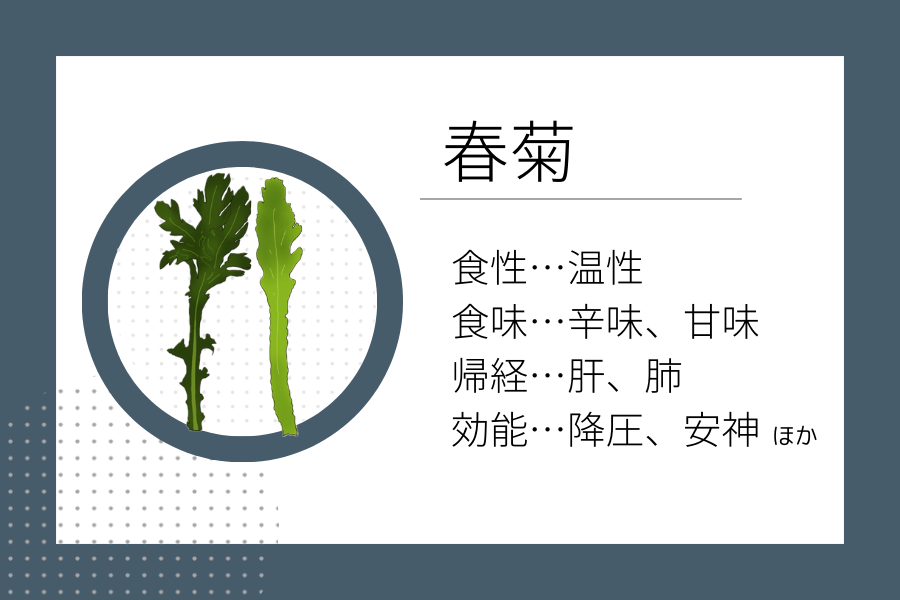

春菊の薬膳効能

春菊には高ぶりを鎮め、リラックスさせる効果があると言われています。

『五臓六腑』という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

中医学における『五臓』とは、『心・肝・脾・肺・腎』のことで、西洋医学の内臓の概念とは少し異なります。

中医学でよく「気のめぐり」「血のめぐり」という言葉を使いますが、めぐらせるのは『肝』の『疏泄』という働きによるものです。『肝』はストレスに弱いため、ストレスを受けると、この機能が停滞したり過剰になったりします。

停滞すれば気がめぐらずイライラしたり、食物が流れず胃もたれしたり。

過剰になれば頭に気が昇り過ぎてガンガン頭痛がしたり、ドカン!と頭にきてヒステリーを起こしたり。気と一緒に血ものぼりますので、目の充血や高血圧にもつながります。

また気のめぐりが悪い状態を『気滞』と呼びますが、特に喉や胸に閉塞感を感じることを『梅核気』と呼びます。梅干しの種を飲み込んでしまったかのような、喉に何かが引っかかっている感じ。咳払いやカーッが多い人にも、この症状が当てはまることがあります。

春菊は独特な香りで『肝』を落ち着かせ、気をめぐらせます。

また気を降ろす(下方向にめぐらせる)ことで、深く呼吸ができるようになります。

春菊の主な香り成分は、αピネンやペリルアルデヒド。香り成分に痰を切り咳を鎮める効果もあります。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

|

先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版 新品価格 |

|

![]()

コメント