このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年9月23日(秋分)〜11月7日(立冬)の期間を『秋の薬膳』としてご案内しています。

秋のりんごリレー

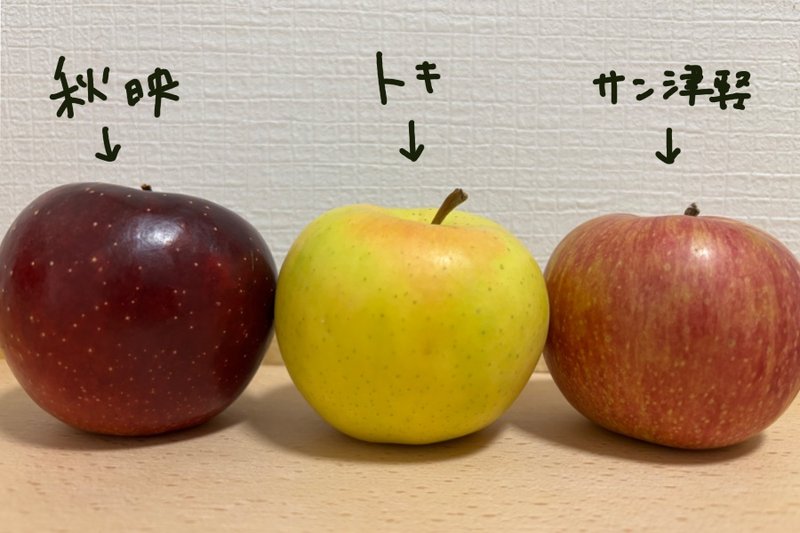

たまに行くスーパーで「りんご1玉140円(税込)※3玉まで」という広告を見かけ、思わず手に取りました。並んでいた4品の中から「サン津軽」「トキ」「秋映」を選んでお持ち帰り。福岡では、今がいちばんりんごの種類が豊富に出揃う時期です。

福岡では8月末頃から「サン津軽」が店頭に顔を出し、9月中旬には「秋映」や「トキ」「シナノスイート」が続々と登場します。10月中旬には「フジ」がチラホラ見えはじめ、果物売場はりんごでにぎわいます。11月には「サン津軽」が姿を消して「フジ」が主役となり、12月に入るとりんごのシーズンは次第に終盤を迎えます。

9〜11月以外の時期に見かけるのは、「ジョナゴールド」や「王林」などの貯蔵品種が中心です。

りんごの品種

りんごにはパキッとかたい食感と、細かい粒が集まってできたようなやわらかい食感の品種がありますが、私は断然やわらかい派。サン津軽とシナノスイートが好みです。

🍎サン津軽(青森)

甘みが強く、やわらかい早生品種。皮が少しベタついているものが多いですが、これは「油あがり」と呼ばれる自然のサイン。完熟の過程で皮に含まれるろう成分が溶け出し、その中に含まれる脂肪酸が表面に浮き出すためです。この成分はりんご自身が鮮度を守るために分泌しているもので、水分蒸発を防ぎ、つやを保ってくれます。完熟のサインとも言えますね。

🍎秋映(長野)

甘みと酸味のバランスがよく、食感はややかため。完熟すると深い赤色から、黒みを帯びるほど濃く色づきます。

🍎トキ(青森)

甘みが強く、パキッとかたい食感。黄緑から黄色の果皮が特徴で、完熟するとほんのり赤みがさします。

🍎シナノスイート(長野)

甘みが強く、やわらかい品種。香り豊かで、熟すと台所じゅう良い香りに包まれます。比較的旬が長いため、11月末頃まで長く楽しめます。

🍎フジ(青森)

甘みが強いのに後味はすっきり。蜜が入りやすく、パキッとかたい食感です。晩生種で11月が出荷のピーク。日本のりんごの約半分を占め、冷蔵すれば5か月以上保存できるほど貯蔵性に優れています。

🍎ジョナゴールド(アメリカ)

甘みと酸味のバランスが良く、やわらかい品種。サン津軽と同じく皮がベタつくことがあります。国内外の産地から出荷されるため、一年を通して見かけることができます。

🍎王林(青森)

甘くてやわらかく、さわやかな香りが特徴の青りんご。小さな果点があり、表面に茶色い「サビ」が出やすいのですが、サビがあるものほど甘いとも言われています。収穫期は10月下旬から11月上旬ですが、貯蔵性が高く翌年の夏頃まで出回ります。

りんごの保存方法とレシピ

りんごの保存方法

サン津軽は日持ちしないため、まずはこれを生で楽しみ、残りのふたつは保存しました。

りんごはエチレンを多く発生する果物で、他の野菜や果物の熟成を早めたり、逆に劣化をすすめてしまうこともあります。そのため一つずつポリ袋に入れて密閉し、冷蔵庫の野菜室で保存するのがおすすめ。一ヶ月ほどおいしさを保てます。

ちなみにこのエチレン、使い方次第では便利な存在。未熟なアボカドやキウイをりんごと一緒にポリ袋に入れておくと、早く食べごろになります。

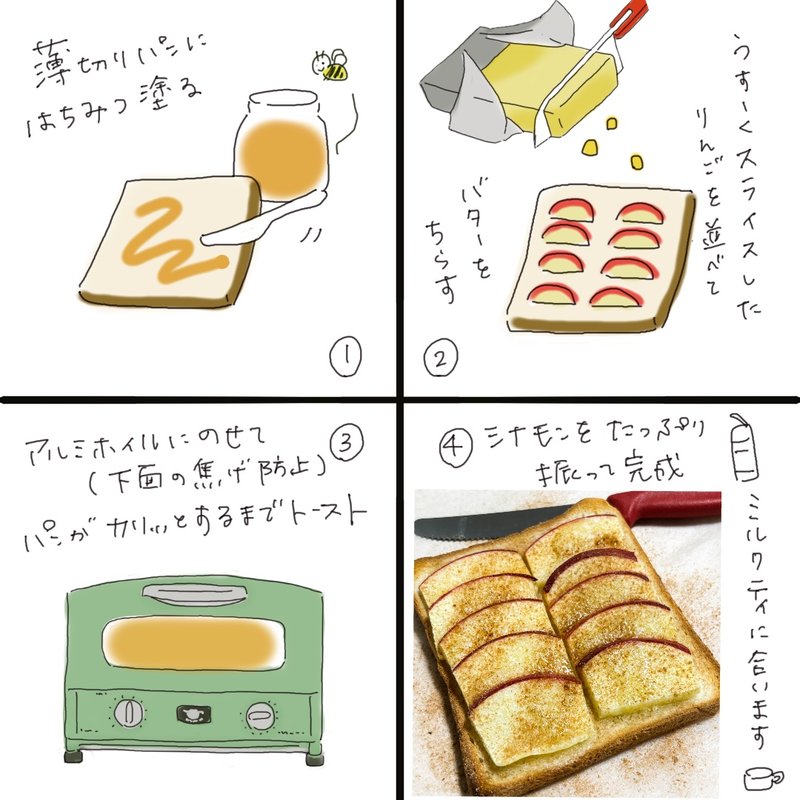

りんごのレシピ

かたい食感のりんごは好みではないため、加工して食べます。スライスしてカマンベールチーズを挟んだり、薄切りパンにバターとシナモンを散らしてトーストしたり。半分に切ったりんごの上にバターを落として、電子レンジで4〜5分チンするのもおすすめです。甘いものは作るより買う派ですが、この程度なら私でも気軽に作ることができます。

【JAあきた】ふるさとりんごジュース(パウチタイプ)

おすすめのりんご商品でいちばんに思いつくのが、「JAあきた ふるさとりんごジュース」。

友達に赤ちゃんが産まれたときや、小さなお子さんのいる家庭を訪ねるときーーこれまで何十回も選んできました。

秋田県産のりんごを100%使用しており、濃縮還元ではなくストレート果汁。しぼりたてのりんごの味わいが生きています。使われているのは「フジ」「王林」「ジョナゴールド」など、秋田県で収穫された完熟果実のみ。他県や外国産の果汁は一切混ざっていません。無加糖・無香料・無着色・無酸化防止剤で、小さなお子さんにも安心してお召し上がりいただけます。

さらにうれしいのは、スタンドパウチタイプでそのまま冷凍できること。凍らせて半解凍すればシャーベットのように楽しめます。りんごにはのぼせやほてりを冷ます作用があり、胃腸にもやさしいため、風邪や発熱対策のストックとしてもおすすめです。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

りんごの雑学

ここからは雑学セクションに入ります。興味のない方は、目次から【りんごの薬膳効能】へどうぞ(笑)。

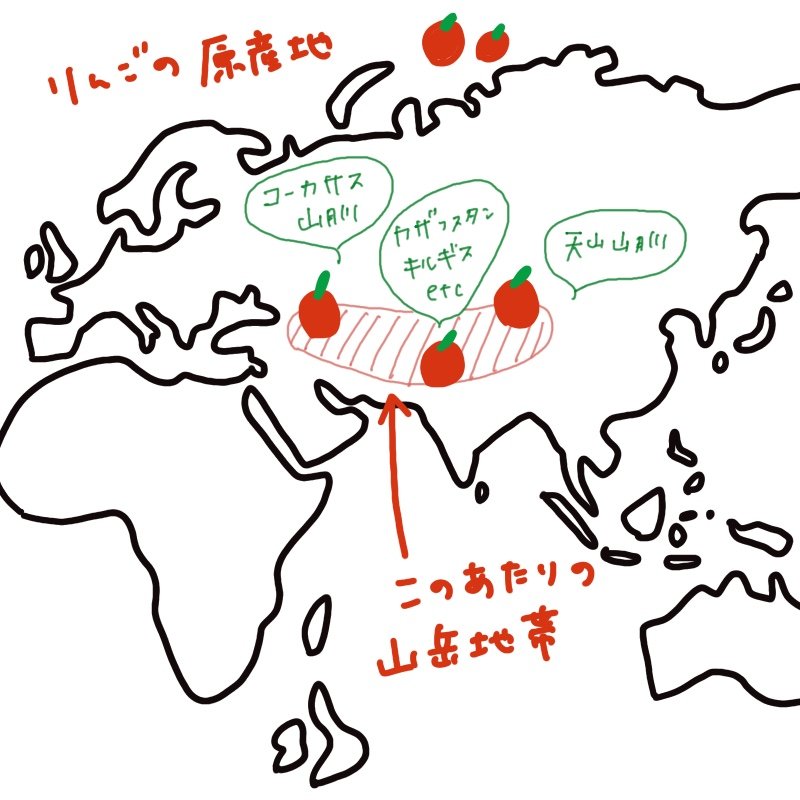

りんごの原産地

りんごのふるさとは、中央アジアの山岳地帯。なかでもコーカサス山脈から天山山脈にかけての地域が原産地とされ、今も野生のりんご(Malus sieversii )が自生しています。

中央アジアから、りんごは西へ(西アジア〜地中海〜ヨーロッパ)東へ(中国〜日本)という2つのルートで広まったと考えられています。

【西へ】西洋りんご(Malus domestica)

トルコの新石器時代の遺跡からりんごの種子が見つかっており、当時の人々がすでにりんごを食べていたことが分かっています。

ギリシャ時代(紀元前4〜3世紀)には果樹を接ぎ木で繁殖させる方法が記録に残り、ローマ時代(紀元前1世紀〜紀元後1世紀)には品種改良も始まりました。こうしてりんごは地中海沿岸一帯で広く栽培されるようになっていったと考えられています。

りんごで思い浮かぶのが旧約聖書『創世記』に登場する「アダムとイブの禁断の果実」。実はもともと果物の種類は明記されておらず、「りんご」とされたのは中世以降のことです。ラテン語に翻訳される際、“悪”を意味する malum と“りんご”を意味する malum が同じ綴りだったことから、果実をりんごと訳したそうです(めっちゃ高度なダジャレ…🍎)。やがて宗教画にもりんごが描かれるようになり、「禁断の果実=りんご」というイメージが定着していきました。

*Image: Pixabay(Public Domain)*

【東へ】和りんご(中国)

一方、りんごはシルクロードを通じて中国に伝わりました。6世紀頃の農業書『斉民要術』には「林檎(リンチン)」という名前で登場します。当時のりんごは小型の和りんご(Malus asiatica )で、食用というより観賞用や薬用として使われていたようです。

19世紀になるとヨーロッパから食用の西洋りんごが伝わり、「林檎」と区別するため「苹果(ピングォ)」という名前が使われるようになりました。1876年には「苹果」が正式に”西洋りんご”の名称として定められています。

いまや中国は世界最大のりんご生産国。世界全体の収穫量の半分以上を占め、国内で大量に消費されています。最近では濃縮還元果汁など、加工品としての輸出も増えているそうです。

Apples, citrus, and other colorful fruits create a vibrant scene.

そして驚くことに、中国で最も多く栽培されている品種は日本生まれの「フジ」。甘くて見た目がよく、保存にも強い「フジ」は、中国の気候や土壌にぴったり適合していたようです。

【さらに東へ】和りんご(日本)

日本には平安時代に「林檎」という名前で中国から和りんごが伝わりました。当初は中国語の音で「リンチン」と呼ばれていた可能性が高いですが、次第に日本語の音に合わせて「リウコウ」や「リムゴ」などと変化していき、最終的に「リンゴ」という響きに落ち着いたと考えられます。

西洋りんごが伝わったのは中国と同じく19世紀頃。

1871年、北海道の開拓使がアメリカから75品種の苗木を輸入し、翌年には政府によって全国へ苗木が配られました。各地で栽培が試みられた結果、東北地方などの冷涼な地域がりんご栽培に適していることが分かり、冷害に強い農作物として大切に育てられるようになりました。

当初は「西洋りんご」や「苹果」と呼ばれていましたが、次第に小型の和りんごに代わって西洋りんごの栽培が主流となり、「りんご」という呼び名が定着しました。

ちなみに先に中国を経て日本に伝わったにも関わらず、りんご(Malus asiatica)が「和りんご」という学名で呼ばれるようになったのは、りんごの分類研究を日本や欧米が主導したためです。日本では19世紀末以降、青森県を中心にりんごの研究が進められ、分類学や品種改良の分野で世界をリードしました。その成果から、日本は“りんご研究の先駆者”として知られるようになったのです。

【おまけ】アメリカでのりんごの普及

世界でいちばんりんごを愛しているのはおそらくアメリカ人でしょう。

ポケットから取り出して丸かじりしたり、ランチに丸ごと1個持参したり。「グランマの手作りアップルパイ」なんて、今まで何度物語や映画のなかに登場してきたことか。

その始まりは17世紀。ヨーロッパから渡ってきた移民たちが各祖国の品種を持ち込み、北米の大地に植えたのがきっかけでした。りんごは寒暖差に強く、保存性が高く、生でも食べられる万能な果物として、開拓時代の人々の命を支えました。

その普及を後押ししたのが「ジョニー・アップルシード」と呼ばれた人物ーージョン・チャップマンです。彼はりんごの種を配りながら旅をし、アメリカ各地にりんごの木を植え続けました。その姿は今も「りんごの伝道者」として語り継がれています。

りんごは食べるだけでなく、「アップルサイダー(りんごの発酵飲料)」としても欠かせませんでした。清潔な飲料水が貴重だった時代、アルコール発酵させた“ハードサイダー”は栄養価も高く、家庭でも酒場でも人気の飲み物でした。禁酒法時代(1920〜1933年)にはアルコール飲料の製造が厳しく規制されましたが、ノンアルコールのアップルサイダーは健康的な飲料として残り、いまでもアメリカの秋を象徴する飲み物として愛されています。

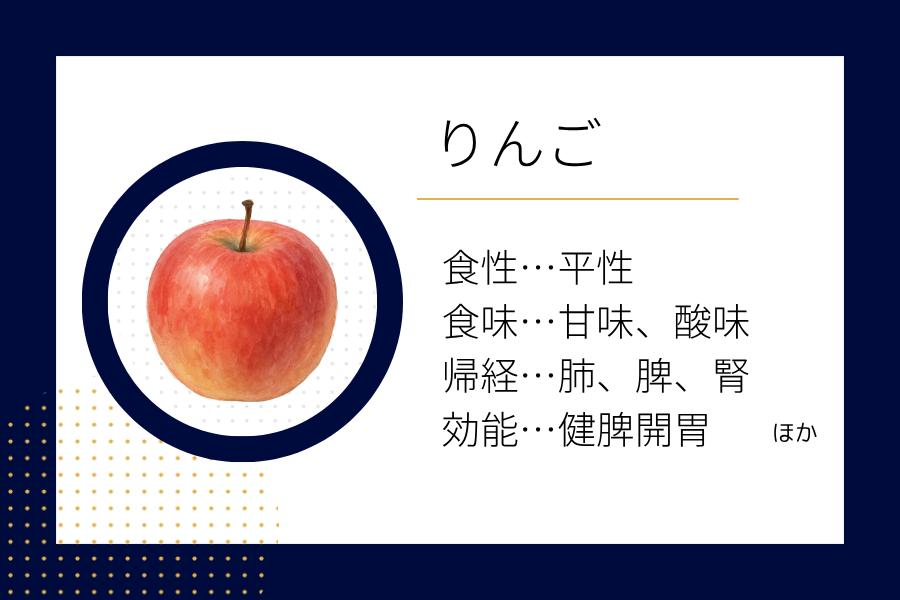

りんごの薬膳効能

りんごには「胃腸を整える作用」や「身体を潤す作用」があるとされています。

りんごは生で食べると消化をつかさどる『脾/胃』の働きを健やかにし、消化吸収を助けて食欲不振や胃もたれをやわらげてくれます。加熱して食べると『脾/胃』をやさしく整え、便秘や下痢などの不調を落ち着かせる効果があるとされています。

またりんごには身体を潤す作用もあり、乾燥やのぼせ、寝汗といった『陰虚』による症状にも効果的です。

秋はとくに乾燥によって『津液(体内の水分。涙、よだれ、胃液、尿、汗など)』が不足しがち。『津液』が不足すると体内の水分の総称である『陰液(津液+血)』全体が足りなくなり、『陰虚』の症状が現れやすくなります。りんごは津液を生み出し、内側から潤いを補ってくれる果物。乾燥の季節の頼もしい味方です。

ちなみにりんごの性質は『平性』で、身体を冷やすことも温めることもしない果物ですが、潤いを与えてこもった熱を冷ます働きもあるため『微涼性』とされることもあります。

栄養学的には、水溶性食物繊維のペクチンを豊富に含み、血糖値やコレステロールの上昇をゆるやかに抑え、腸内環境を整える働きがあるとされます。便秘と下痢をくり返すような、腸がゆらぎやすいタイプにおすすめです。

さらにビタミンEやポリフェノールも含まれていますが、その多くは皮や皮付近に集中しています。抗酸化作用があり、老化防止や美肌づくりにもひと役買ってくれるため、できれば皮ごと食べるのが理想です。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント