このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年3月20日(春分)〜5月5日(立夏)の期間を『春の薬膳』としてご案内しています。

神農本草経

黒豆という呼び名で親しまれていますが、正式名称は黒大豆です。

黒大豆は、古くから薬として栽培・利用されてきました。

中国最古の薬物学書『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』にも、その名が記されています。

『神農本草経』とは、植物・動物・鉱物など365種類の薬物を収録した書物で、編者や正確な成立年代は不明ですが、1〜2世紀頃に成立したと考えられています。後の中医学の基礎となり、『黄帝内経』『傷寒雑病論』と並ぶ三大古典のひとつとされています。

タイトルにある「神農」は中国神話に登場する伝説的な帝王です。神農は山野を巡り、さまざまな草木を自ら試食して薬効や毒性を調べたと伝えられています。体が水晶のように透明だったため、毒があれば内臓が黒く変色し、どこに毒が作用したか分かったのだとか。最終的には猛毒の植物(断腸草やケシなど)を口にして命を落としたと語られています。

黒大豆の雑学

黒大豆とは

黒大豆は中国原産で、日本へは弥生時代に伝わったと考えられています。日本の古文書では、『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう。平安時代の漢和辞典)』に「烏豆(うず)」として記載されています。

黒大豆は表皮が黒い品種の大豆です。大豆は黒大豆よりも先に縄文時代から日本に伝わっており、栽培されていたことが遺跡から確認されています。

| 枝豆 | 大豆の未成熟な状態で収穫したもの。 |

| 大豆 | 枝豆が成熟し、乾燥したもの。 |

| 黒大豆 | 表皮が黒い品種の大豆。未成熟なものは「黒枝豆」として食べられる。 |

おせち料理の黒豆

「黒豆」というと、おせち料理の甘く煮た料理を思い浮かべる方が多いかもしれません。

室町時代にはすでに正月料理として黒豆が登場していましたが、当時は砂糖がなかったため、こんにゃくと炊き合わせた「座禅豆」として食べられていました。江戸時代後期になると「黒豆の砂糖炊き」という献立が登場し、砂糖の普及とともに甘い黒豆煮が広がり、明治時代には現在のような黒豆煮が定着しました。

私の叔母は、おせちの黒豆を「しわなく、つやつやに」煮ることに情熱を注いでいます。80歳を目前にした今でも、毎年お正月にお裾分けしてくれます。その黒豆がとても美味しいので、私はこの歳になるまで自分でおせちの黒豆を煮たことがありません。おそらく、これからもないでしょう。

叔母に黒豆煮の話を振ると、話が止まらなくなります。原点に戻ったり、新しい方法を試したりして、ここ数年は料理研究家・土井善晴先生のレシピに落ち着いているようです。土井善晴先生の父である土井勝先生が考案したレシピが元になっているそうで、土井勝先生の黒豆煮レシピは「土井式」として定着するほど、多くの家庭に親しまれています。

中国の黒大豆料理

日本では正月料理のイメージが強い黒大豆ですが、中国では健康維持や滋養強壮のために日常的に食されています。煮物や炒め物、スープに使うほか、炒ってそのままスナックのように食べたり、ペースト状にしてスイーツにしたりと、食べ方もさまざまです。薬膳では、煎じた煮汁をそのまま飲むこともあります。

また黒大豆を塩と麹で発酵させた「豆豉(トウチ)」という調味料も広く使われています。日本でも手に入りやすく、麻婆豆腐や回鍋肉など、少し加えるだけで本格的な味になります。ちなみに、中華料理を作るときに酒ではなく紹興酒を使うとさらに風味が増しておすすめです。

黒豆レシピとおすすめ圧力鍋

茹で黒大豆(冷凍ストック)

私は黒大豆を圧力鍋で茹でて冷凍ストックしています。しわが寄ったり、皮がむけたりしてもまったく気にしません。

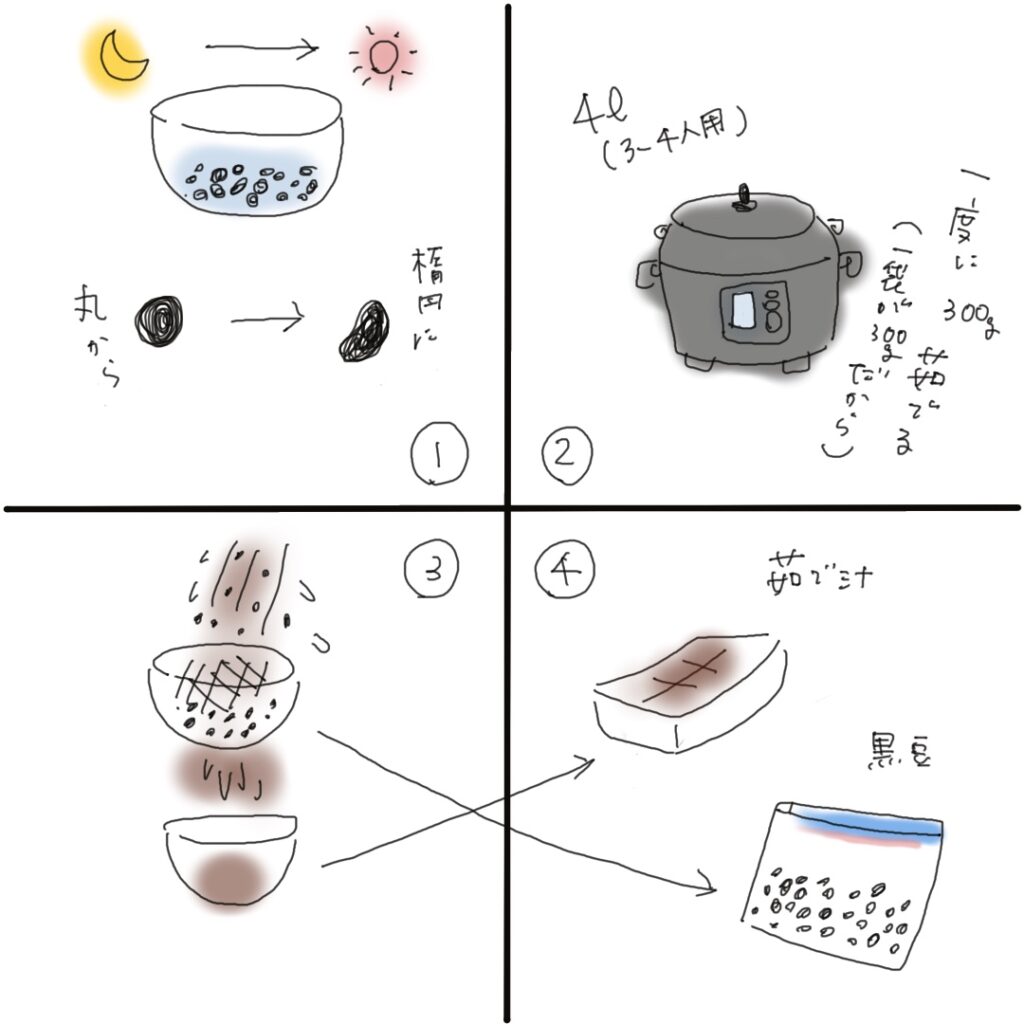

① 黒豆を軽く洗い、水に浸けて一晩(8〜10時間)置きます。栄養が流れ出さないように、水の量は(戻ったときに)黒豆がひたひたに浸かる程度に。丸い形状の黒豆が、見慣れた楕円形に変わります。

② 戻し汁ごと圧力鍋に入れ、20分程度加圧します(加圧時間は圧力鍋の種類や黒豆の大きさによって異なります)。

③ 減圧後、ザルに空けて茹で汁と豆に分けます。

④ 茹で汁は製氷器、茹で黒豆は冷凍用保存袋に入れて冷凍します(冷凍庫で1ヶ月保存可能)。

茹で黒大豆の活用方法

茹で黒豆は凍ったまま煮物やスープに入れたり、解凍して(電子レンジでも自然解凍でもOK)して炒め物に加えたり。クリームチーズや塩昆布で和えると、日本酒やワインに合うおつまみになります。

薬膳では、戻し汁をそのまま使うのが一般的です。レシピにも「戻し汁は捨てないこと」と記載されていることが多く、煎じて煮汁を飲む場合も、戻し汁ごと火にかけます。ただし、一部の水溶性栄養素(カリウムやポリフェノール)は水に溶けだしますが、栄養の大部分は豆本体に残っているため、戻し汁を捨てて新しい水で煮ても問題はありません。

黒大豆を茹でたあとの茹で汁には、サポニン、リグニン、ビタミンE、リノール酸などの有効成分が豊富に含まれているので、そのまま飲んだり、製氷器で凍らせてスープや味噌汁に使えます。

濃く煮出した麦茶に混ぜて豆乳で割ると、カフェオレのようで美味しいです。

これはある日の私のお昼ごはんです。冷凍しておいたご飯と黒豆を電子レンジで解凍し、ごまを混ぜておにぎりにしました。スープは無印良品の「オクラ入りねばねば野菜のスープ」にパクチーをトッピングしたもの。このスープ、お気に入りで、常に会社のロッカーにストックしてます。

【アイリスオーヤマ】電気圧力鍋

圧力鍋は、アイリスオーヤマの電気圧力鍋が本当に便利!ガスやIHのように見張っておく必要がなく、スイッチを入れたら放ったらかしで調理できます。お手入れも楽なので、「よし、圧力鍋を使うぞ!」というハードルがぐっと下がりました。1〜2人用のコンパクトサイズもありますが、圧力鍋の良さは大量調理&作り置き。「豚肩ロースのかたまり肉」や「タイムセールで大量に購入したごぼう」などを一気に下ごしらえして冷凍保存しておけば、日々のごはん作りがとても楽になります。私は断然、こちらの3〜4人用サイズ(PMPC-MA4)をおすすめします!

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

電気圧力鍋 圧力鍋 4L 3~4人用 低温調理可能 卓上鍋 予約機能付き 自動メニュー90種類 ガラス蓋付き レシピブック付き ブラック PMPC-MA4-B

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

黒大豆の薬膳効能

黒豆には「老化を予防する」作用があると言われています。

黒大豆は身体にたまった余分な水分や老廃物を尿として排出し、代わりにきれいな水と血を補って、身体を潤してくれる食材と考えられています。アンチエイジングに効果的なので、私自身も40代になってから意識的に取り入れるようになりました。

「アンチエイジング」というと美容のことばかり注目されがちですが、黒豆はどちらかというと「老化予防」。とくに血管のアンチエイジングに効果を発揮します。血管は一度硬化してしまうと元に戻すことができません。血管をやわらかくしなやかに保ち、きれいな血液を全身のすみずみまでめぐらせることができれば、高血圧や動脈硬化だけでなく、認知症の予防や免疫力向上など、さまざまな健康効果につながります。

栄養学的には、栄養補給やむくみ解消、血流改善に役立つ成分を豊富に含んでいます。

大豆と同様に、良質なたんぱく質(とくに大豆ペプチド)や鉄分を含み、身体づくりや基礎代謝アップ、疲労回復に貢献します。カリウムや食物繊維も豊富で、利尿作用によって体内の余分な水分や老廃物の排出を促します。

さらに、リノール酸・リノレン酸、サポニンなどがコレステロール値を下げる効果を持ち、女性にうれしいイソフラボンは更年期障害の症状緩和に効果的です。

種皮には、アントシアニンという強力な抗酸化成分が含まれており、活性酸素を除去して老化や生活習慣病、シミやしわの予防に役立つほか、血液をサラサラに保ち、疲労回復や免疫力向上にもつながります。

薬膳の分類では、黒豆全体は「補陰薬」として身体を潤す作用を持ちます。一方、種皮のみを用いる場合は「平肝熄風薬」となり、肝の高ぶりを鎮め、頭痛やめまいといった「肝陽上亢」の症状に効果が期待されます。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが

『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント