このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年9月23日(秋分)〜11月7日(立冬)の期間を『秋の薬膳』としてご案内しています。

福岡での栗のイメージは、「秋の食べ物」というよりも「秋を連れてきてくれる存在」。8月の終わりにスーパーで見かけると「え、もうそんな時期?」と毎年ちょっと驚きますが、栗が店頭から消える頃にはすでに秋が深まり、冬が目の前まで迫っています。

栗の下処理とレシピ

栗の旬は9月から10月にかけて。短いからこそ、食卓に並ぶ回数も増えます。

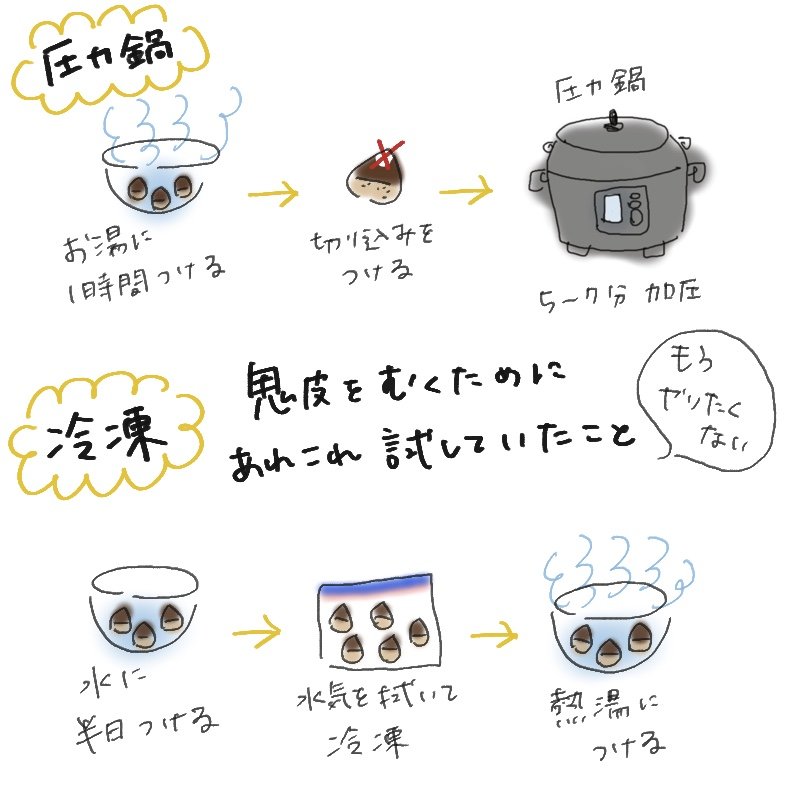

以前は鬼皮をむくために圧力鍋を使ったり、冷凍してから熱湯につけたりとあれこれ試していましたが、最近はすでに渋皮だけになった「むき栗」を購入しています。便利な世の中になりましたね。

レシピ①蒸し栗

まずはシンプルに蒸し栗。15分ほど蒸して火を止め、粗熱が取れるまでそのままにしておきます。バターナイフで少しずつ渋皮をそぎながら、お茶と一緒にゆっくり味わう時間は、まさに秋ならではのひとときです。

レシピ②栗ごはん

下ごしらえのときは7〜8分ほど茹でるか蒸してから水にとり、冷めたら包丁で皮をむきます。手間はかかりますが、大きな栗がごろごろと入った栗ごはんは、自分で作らないと味わえない特別なごちそう。

普段はあまり料理に時間をかけませんが、「甘夏マーマレード」や「ミニトマトのソース」のように“自分で作らないと食べられないもの”に関しては面倒くささより食欲が勝ちます。栗を使った料理もそのひとつです。

①洗って水に浸けた米2合を炊飯器にセットし、酒大さじ1・塩小さじ1を加えます。

②表面がかくれるくらいの栗をのせ、炊飯します。

おすすめのむき栗

薬膳では、栗には「身体を温めて元気にする作用」があるとされており、本当は寒さが厳しくなる頃にこそ食べたい冬向きの食材です。

もちろん自分で皮をむいて冷凍しても良いのですが、最近ではありがたいことに渋皮まで除いた状態で販売されています。

私が毎年リピートしているのは、「愛媛産フルーツビレッジくにやす」さんのむき栗。新鮮な愛媛県産の栗を真空パックで届けてくれます。

生栗が手に入る期間はスーパーで購入しますが、冬用にはこちらを注文して、家庭用の真空パック機で小分け冷凍しておくのがわが家の定番になっています。

楽天市場はこちら

Yahoo!ショッピングには、すでに小分けパックされた愛媛県産むき栗があるようです。訳あり品ですが評価も高く、今年の冬はこちらも試してみようと思います。

Yahoo!ショッピングはこちら

レシピ③『補腎』作用を重視した栗の渋皮煮

むき栗は乾燥しているため割れやすく、「見た目もきれいに仕上げたい」という方は鬼皮付きで新鮮なものを選ぶのがおすすめです。私は手軽さ重視なのでむき栗を使用。

一般的にはアク抜きを丁寧に行いますが、このアクにこそ『補腎』の薬効が詰まっているとされます。「小豆」の記事でも書いたように、私はポリフェノール系のアクや渋みで不調を感じることがないので、あまりアク抜きせず渋皮煮を作ります。渋皮特有のほろ苦さも好きなんですよね。

①鍋に栗を入れ、ひたひたの水を注いで火にかけ、沸騰したら弱火にして10分茹でます(重曹は使いません)。

②ボウルに水を入れ、栗が割れないよう一つずつおたまで移動させます。流水で冷ましながら、爪楊枝で筋をとり、爪の裏でこすって黒いワタも取ります(ワタは”なるべく”取る程度)。

③再び火にかけ、①と同じように茹でます。

④さらにもう一度水を替え、①と同じように茹でます(合計3回茹でこぼします)。

⑤別の鍋に栗を入れ、ひたひたの本みりんを注いで火にかけ、沸騰したら落し蓋をし、10分おきに上下を返しながら弱火で30分〜40分煮ます。本みりんが煮詰まって少なくなったら、適度に足してください。

そのまま食べても良いのですが、私は煮汁ごと保存容器に入れて冷凍し、年末からお正月用にかけてのおやつにします。一気にたくさん作ると時間と手間がかかり過ぎるため、1回に作る分量は16cmの小鍋の底が隠れる程度。それでも週末ごとに作っていると、年を越すのに十分な量ができます。

【福光屋】福みりん

使うのは「山椒」の記事でもご紹介した福光屋さんの「福みりん」。渋皮煮は煮汁に薬効が溶け出すため、みりんの量をたっぷりめにするのがポイントです。そのまま飲んでも美味しい「三年熟成」を使えば、煮汁もミルクティーに入れたりパンケーキにかけたりして楽しめます。

渋皮煮は、同じくタンニンを含む紅茶と相性抜群。どちらも血行を促進してくれるので、寒さで凝り固まった身体をほぐしてくれる、冬にぴったりのおやつセットになります。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

栗の雑学

栗の種類

栗はブナ科の落葉樹。食用としては大きく「ヨーロッパ栗」「中国栗」「日本栗」の3種に分けられます。「アメリカ栗」を加えて4種とすることもありますが、アメリカ栗は胴枯病に弱く、現在では食用としての利用はあまりありません。

🌰ヨーロッパ栗…やや小粒で渋皮がはがれやすいのが持ち味。マロングラッセのような洋菓子づくりで本領発揮。

🌰中国栗…小粒でも甘味がしっかり。渋皮がむきやすいので焼き栗に向いています。日本でおなじみの「天津甘栗」も、主にこのタイプ。

🌰日本栗…大粒で甘みが強く、水分が多い。いっぽうで渋皮が剥けにくい品種が多く、焼き栗にすると皮が剥けづらいことがあるのが悩ましいところ。

最近よく見かける「ぽろたん」は、日本栗でありながら渋皮がぽろっとむけやすいように改良された品種で、2007年に品種登録されました。埼玉県日高市 では「日高ぽロン」の名で「ぽろたん」を特産品化しています。

日本栗の歴史

山に自生する野生種は「山栗(ヤマグリ)」または「柴栗(シバグリ)」と呼ばれ、これを改良して栽培されるようになったのが「日本栗(ニホングリ)」です。

日本での栗の歴史は非常に古く、縄文時代にはすでに野生の栗が採集され、青森県の三内丸山遺跡では計画的な植林や栽培が行われていたことが発掘調査で確認されています。

平安時代には京都の丹波地方で栽培が盛んになり、その後は全国に広がって様々な品種が栽培されました。ところが1941年、中国から侵入した害虫「クリタマバチ」が岡山で発見されると瞬く間に全国へ広がり、 多くの在来種が壊滅的な被害を受けました。それ以降「丹沢」「伊吹」「筑波」など、害虫に強い品種の育成が進められ、現在の栗栽培へとつながっています。

栗の木は6月頃に白い花穂をつけます。小さな花が集まって咲くので緑に映えますが、雄花はちょっとクセのある匂いを放ち、近所に栗の木があるとすぐに分かります。

栗はこの独特の匂いでハエやハチを引き寄せて花粉を運ばせます。

栗の花から採れるハチミツも少しクセのある個性的な味わいですが、ブルーチーズとの相性が抜群に良いのでたまに購入しています。

【蜜匠・かの蜂】国産栗ハチミツ

「蜜匠・かの蜂」は福岡県八女市に本店を構える蜂蜜専門店です。非加熱・無添加にこだわった“生はちみつ”を中心に、季節ごとの百花蜜やミツバチの巣ごと味わえる巣蜜、希少な国産蜂蜜など、多彩なラインナップを展開しています。

栗ハチミツは独特の渋みや香りが特徴で、クセが強いため他の花蜜とブレンドされることも少なくありません。でもそのクセこそが魅力なんです。こちらの「国産栗蜂蜜」は、栗の個性がしっかりと活かされており、栗ハチミツ好きにはたまらない一品。好みが分かれる味わいですが、私は大好きです。

楽天市場・Yahoo!ショッピングで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

栗の薬膳効能

栗は「生(未加熱)」では「老化防止」、「熟(加熱)」では「お腹を健やかに保つ」作用があるとされています。

ここでいう「生」とは生栗をそのままかじることではなく、渋皮つきの栗を乾燥させ、厚めにスライス(または粉末化)したものを煎じて飲むのを指すことが多いようです。

煮汁は茶色くなりますが、この溶け出した渋み成分に「老化による腰痛や筋肉の衰えを改善する」作用があるとされています。

渋みの主成分はポリフェノールの一種・タンニン。

タンニンは強い抗酸化作用を持ち、活性酸素を除去することで老化や免疫力の低下を防ぐとされます。また血中の悪玉コレステロール酸化を抑えて血液をサラサラにするといわれ、その結果として筋肉や血管の健康を支えることにつながり、中医学の「栗は足腰を強くする」とする作用にも重なります。

また「熟」とは、実を加熱した状態を指します。

主成分のでんぷんは消化されてエネルギー源となるため、穀類や芋類、豆類と同じく『気』を補う作用があると考えられます。さらに糖の代謝を助けるビタミンB群も含まれているので、エネルギーを効率よく補給することができるとされます。

ただし不溶性食物繊維を多く含むので、食べ過ぎは消化不良の原因に。目安は1日10粒程度。片手に収まるくらいがちょうどいい塩梅です。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント