このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年8月7日(立秋)〜9月23日(秋分)の期間を『残暑の薬膳』としてご案内しています。

ぶどうの旬

初夏から秋にかけて、果物売り場ではぶどうの季節が少しずつ進んでいきます。

福岡では5月の終わり頃から小粒で甘いデラウェアが登場し、夏本番の8月になると巨峰やシャインマスカットが顔を出します。少し遅れてピオーネも並び始めますが、この時点ではまだどれも1房700円〜1000円ほど。手が届きやすい値段になるのは8月下旬あたりからで、今日は巨峰が1房431円(税込み)でした。今年はとくにぶどうが豊作らしく、果物売り場はまるで“ぶどう祭り”のようです。

100円安かったので”種あり”を購入しました。

ぶどうを”種なし”にするには、花が咲いた頃に房ごと「ジベレリン液」に浸すのだそう。このジベレリンは植物成長調整剤として農薬に分類されていますが、もともと自然界にも存在する「植物ホルモン」の一種で、安全性もきちんと確認されているとのこと。ただし、ぶどうによっては”種なし”にすると甘さや香りが弱くなる品種もあるため、”種ありしか出回らないぶどう”も存在します。

ぶどうの雑学

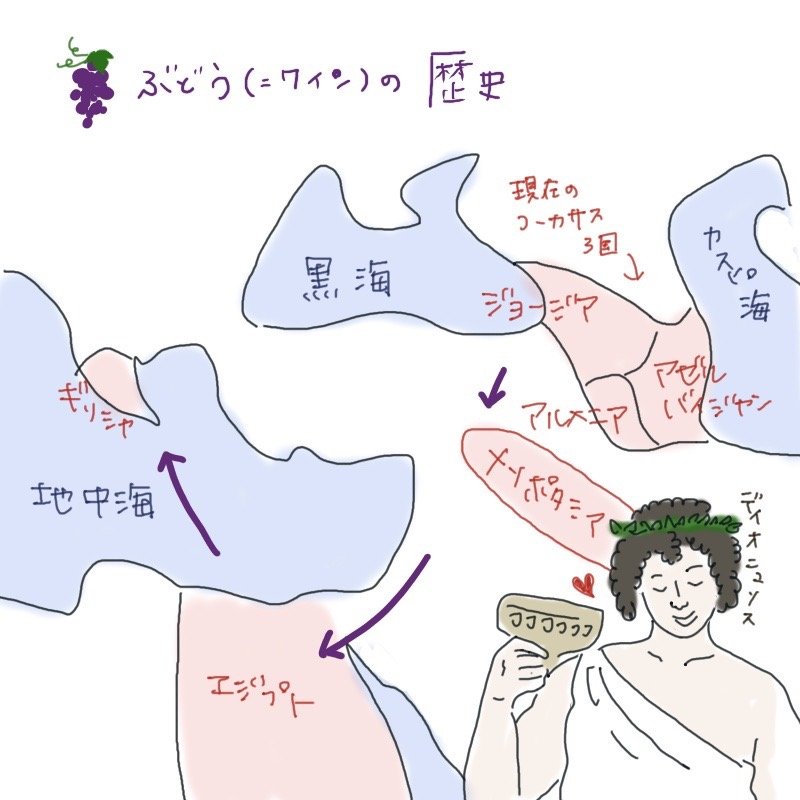

ぶどうの原産地

ぶどうの原産地は南コーカサスから西アジアとされています。現在のジョージア周辺では、紀元前6000年頃の土器からぶどうを発酵させた跡が見つかっており、その頃からすでにぶどう栽培やワイン製造が行われていたことが分かっています。

その後、ぶどう栽培は中東に広がり、紀元前3000年頃にはメソポタミアやエジプトでも利用されるようになりました。古代エジプトのファラオの墓には、ワイン製造を描いた壁画が残されています。さらに、ワインの文化は地中海を渡って古代ギリシャに伝わり、ローマ帝国時代にはヨーロッパ全土に普及しました。

ギリシャ神話では、豊穣の神ディオニュソス(ローマ名はバッカス)が人々にワインの知恵を授けたと語られています。

ぶどうの中国史・日本史

ぶどうとワインは、シルクロードを通じて紀元前2世紀ごろ中国(漢の時代)にも伝わりました。唐の時代(7〜10世紀)にはワイン造りが盛んになり、宮廷の儀式や宴でも重要な存在になっていたようです。当時の薬学書『新修本草』には「身体を温める」「湿を除く」「解毒」などワインの効能について記載があり、薬としても用いられていたことが分かります。

明・清時代になると白酒や紹興酒が主流となり、ワインの需要は減少しましたが、19世紀に欧米の技術が入って再び脚光を浴び、今では中国は世界有数のぶどう生産地となっています。

日本には奈良時代に唐から伝わったといわれています。高僧・行基が甲州で栽培を始めたという伝承も残っていますが、当時はまだ広く普及するには至りませんでした。古くから自生していた山ぶどうとあわせて、観賞用や薬用として楽しまれていたようです。

日本のぶどう栽培

日本は湿気が多く、ぶどう栽培にはあまり向いていない気候です。そのため本格的に栽培が始まったのは江戸時代に入ってからでした。甲州ぶどうの起源については、行基の薬種園に由来する説のほかに「武田氏が中央アジアから持ち帰った」という伝承もありますが、どちらも確証はなく、いずれにせよこの頃から甲州ぶどうの栽培技術が少しずつ確立していきました。

明治時代になると欧米から新しい品種が導入され、ワイン造りを目指した国営のぶどう園も設けられましたが、日本の気候に合わず苦戦が続きました。

現在、ぶどうの品種は1万を超えるとも言われ、大きく分けると先ほどご紹介した「ヨーロッパ系品種」と北アメリカを原産地とする「アメリカ系品種」に二分されます。

ヨーロッパ系品種は乾燥地帯に適しており、日本のような湿潤な気候では病気にかかりやすくなってしまいます。一方アメリカ系品種は日本の気候でもよく育ちますが、ワイン造りには向かないため、日本では「ワイン用」よりも「生食用」としての栽培が主流となり現在に至ります。

こちらの画像は収穫前のワイン用ぶどうです。

アメリカ系品種

アメリカ系品種は、北アメリカの野生種から生まれた比較的新しい系統です。歴史はおよそ200年ほどと浅く、入植者に持ち込まれたヨーロッパ系品種と在来種が交わることで改良が進みました。

アメリカ系品種は病気や寒さに強い一方で皮が厚くて残りやすく、「フォクシーフレーバー」と呼ばれる独特の香りがあるためワインに加工すると好みが分かれます。北米では主にジュース用として親しまれていました。

欧米のワイン愛好家からは「動物臭」などと否定的に表現されることもありますが、日本では「甘くてフルーティーな香り」として人気があります。

代表的な品種には「デラウェア」や「キャンベル・アーリー」などがあります。それに「皮ごと食べられ、甘い」という特徴のヨーロッパ系品種を掛け合わせ、改良が重ねられた結果、「巨峰」や「ピオーネ」などの品種が誕生しました。現在では日本で生食用として60種以上のぶどうが栽培されています。

生食用のぶどう

日本のぶどう生産地

世界で生産されるぶどうの約7割はワイン用ですが、日本では生食用ぶどうが全体の約9割を占めています。生食用が主流となっている国は、世界的に見てめずらしいのだとか。

日本のぶどうは生産量・収穫量ともに山梨県が1位です。年間の日照時間が長く降水量が少ないことから、ぶどう栽培に適した環境にめぐまれています。次いで長野県、北海道、山形県が続き、この3県1道で全国の生産量の約半分を占めています。

意外と知られていないのですが、実は福岡県も全国5位の生産量を誇ります。とくにうきは市の田主丸町は「巨峰を広めた地」としても有名です。

巨峰とシャインマスカット

巨峰は農学者の大井上康さんが「雨の多い日本でも栽培できる、大粒で美味しいぶどうを作ろう」と挑戦して誕生した品種です。静岡県伊豆市に研究所を構え、試行錯誤の末、1942年にようやく栽培に成功しました。「巨峰」という名前は、研究所から望む富士山にちなんで名付けられたといわれています。

ただ、巨峰はなかなか全国でうまく育たず、1960年に福岡県田主丸で初めて安定した収穫に成功しました。さらに田主丸では「観光ぶどう狩り」という新しい体験型の販売方法を考案し、巨峰の知名度と市場価値を大きく高めました。

その後、巨峰は“ぶどうの王様”と呼ばれるほど日本を代表する品種となりましたが、2006年にシャインマスカットが登場すると状況は一変。「種なし」「皮ごと食べられる」「ジューシーで甘い」という魅力で瞬く間に人気が広がり、いまでは巨峰を追い抜く勢いです。

近年では生産量が急増して市場に出回る量も多くなり、かつての高級イメージから一般レベルまで品質差が広がってきています。巨峰と同じくらいの値段で購入できるものも増えてきましたね。

シャインマスカットのレシピ

「いちご」の記事でも書いたように、私は果物をそのまま食べるより料理に使うことが多く、シャインマスカットもサラダにしていただくことが多いです。

これは友人に教えてもらって以来、何度も繰り返し作っているお気に入りのサラダです。半分にカットしたシャインマスカットとパクチーを、オリーブオイルと「極上スパイス 喜(よろこび)」でサッと和えるだけ。めちゃくちゃ簡単なのに本当に美味しくて、ワインが進むこと進むこと…。これが食べたくてシャインマスカットを買ってしまうほど。ぜひ一度お試しください。

※「極上スパイス 喜(よろこび)」については、「セロリ」の記事をご参照ください。

ぶどうの薬膳効能

ぶどうには「気血を補い、疲労を回復する」作用があるとされています。

ぶどうはヨーロッパでは「畑のミルク」と呼ばれるほど栄養が詰まっており、体に吸収されやすいブドウ糖や果糖を豊富に含んでいます。エネルギー補給や疲労回復に役立ち、「のどの渇きを潤す」作用もあるとされるため、夏バテ気味の体を癒やすのにぴったりの食材です。

とくに薬膳では『肝・腎』を補うとされ、「イワシ」の記事でも触れたように「子どもの成長」や「老化予防(アンチエイジング)」効果が期待できる食材のひとつに数えられます。

栄養学の観点から見ても、皮や果肉にはポリフェノール類(レスベラトロールやアントシアニンなど)が豊富に含まれており、強い抗酸化作用によって細胞の酸化を防ぎます。

さらに、ぶどうには美容に良いと言われる「ビタミンACE(エース)」をはじめ、新陳代謝に必要なビタミンB群や、カルシウム・マグネシウムといったミネラル類も含まれています。美容と健康の両方を支えてくれる、心強い果物といえるでしょう。

ぶどうの効果を最大限に取り入れるには、洗って皮ごと食べるのがおすすめです。皮に見られる白い粉は「ブルーム(果粉)」と呼ばれる天然成分で、果実を乾燥や病気から守る役割を持っています。ブルームがしっかり残ったものは新鮮さの証。美味しいぶどうを選んで、厳しい残暑を元気に乗り越えましょう。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント