このブログでは、季節に合わせた薬膳食材をご紹介しています。

2025年3月20日(春分)〜5月5日(立夏)の期間を『春の薬膳』としています。

あさりの雑学

福岡の潮干狩り

潮干狩りシーズンの到来ですね。

3月頃からポツポツと潮干狩りしている方をお見かけするようになりますが、レジャーとして本格的に楽しめるのは寒さの心配がなくなってから。福岡では4月~5月が最盛期で、特にゴールデンウィーク頃は室見川河口や和白干潟などが観光客で賑わいます。

昔は家族で糸島の加布里湾に潮干狩りへ行ったものですが、乱獲の影響であさりが激減し、現在は採捕が禁止されています。同じく有名だった今津海岸も、2020年から採捕禁止となってしまったようですね。再開の情報はまだ出ておりません。

潮干狩りに適した時間帯(貝が多く採れる時間帯)は「干潮の2時間から干潮まで」だそうです。以前は海上保安庁による「潮干狩り情報カレンダー」があったのですが、残念ながら現在は提供が中止されています。「福岡 干潮」で検索するといくつか潮見表のサイトが出てきますが、こちらの「潮(Sio )MieYell」がとても分かりやすいです。今年のゴールデンウィークは初日頃(4月27〜30日)の昼下がりが潮干狩りに最適なようですね。

あさりの旬

一年中収穫可能ですが、あさりはやはり春がいちばん美味しいと思います。産卵をひかえて殻のふちギリギリまで身が肥え、旨味も強くなるからです。あさりは水温が20度前後になると産卵するので、秋頃にもう一度産卵時期を迎えますが、近年は夏の気温上昇が異常であること、残暑でも真夏のような暑さが長引くことから、なかなか水温が下がらなくなってしまいました。春のほうが確実に安定して美味しいあさりを収穫することができます。

あさりの下ごしらえとレシピ

あさりの砂抜きと保存方法

① 殻がかたく閉じた、新鮮なあさりを購入する。あさりの寿命は7〜8年で、老貝になるにつれ模様が不鮮明になるため、模様がはっきり・くっきりとしたものを選ぶと良い。

② 網をのせたバットに、重なり合わないようにあさりを並べる。網をのせるのは、吐き出した砂の再吸収を防ぐため。

③ 水600に対し塩大さじ1を加え、3〜3.5%の塩水を作る。自然塩の場合はもう少し少なくて良い。

④ あさりの頭が少し出る程度に、ひたひたに③を注ぎ、新聞紙をかぶせ20度くらいの環境に置く。

※夏は2〜3時間、冬は一晩

※市販のものは2〜3時間、潮干狩りのものは一晩

※新鮮なあさりは水をピューピュー吐き出すため周りが水浸しになります。私は風呂場で砂抜きします。この時、水管を出さないあさりは死んでいます。

⑤ 殻を擦り合わせるようにしてよ〜く洗う。

※このとき口が開いたまま閉じなくなるものは死んでいます。

あさりは生命の危機を感じると旨味成分であるコハク酸を作り出す習性があるため、⑤の後さらに一晩放置すると旨味・栄養価がアップします(室温が20度以下の時期に限ります。乾燥防止のため濡れたキッチンペーパーをかぶせておきましょう)。

冷蔵・冷凍保存することもできます。冷蔵は④の状態で2〜3日可能(ただし1日ごとに水換えは必要)。私は⑤まで終わらせたあと冷凍保存しています。

あさりと豚肉のチゲスープ

子どもの頃に食べ過ぎたせいか、私は貝類全般が苦手となり、今は全く食べられなくなりました。なんとか食べる方法はないかと探したところ、よしながふみさんの漫画「きのう何食べた? 7巻」であさり入りのキムチチゲを見つけ、以来そればかり作るようになりました。ちなみに作り手である登場人物のジルベールも、あさりの出汁は好きだけど身が苦手という設定です(砂をかむことがあるから)。

自己流に少しアレンジしていますが、このレシピであればあさりが苦手な私でも食べられますし、むしろあさりが入ってたほうが美味しく感じます。しいたけのビタミンDがあさりのカルシウムを、ニラやキャベツのビタミンCが鉄分の吸収を高めます。あさりのタウリンと豚肉や味噌のビタミンB1で疲労回復効果も抜群です。あさりの豊富なミネラルはとくに殻に多く含まれ、水に溶けやすいので、締めにはご飯や麺を入れて、スープに溶け出した殻のミネラルも残さず摂取したいですね。

材料A

・豚肉(何でも良い)…300g

・キムチ(汁ごと)…200g

・おろしニンニク…好きなだけ

・おろし生姜…好きなだけ

・ごま油…大さじ1〜2

ビニール袋に入れて揉むように混ぜ、鍋底の形に合わせて凍らせ、冷凍ストックしておくと便利です。

材料B

・酒…100〜200cc

・冷凍あさり…150g

・味噌…大さじ3

・コチュジャン…大さじ1〜2

・「くばらあごだしつゆ」(白だしでもOK)…50cc

・水…800cc

・きのこ類(干しいたけだとなお良い)

・白ネギか玉ねぎ

①材料Aを鍋に入れ、酒を回しかけて強火にかける(アルコール分を飛ばすため蓋はしない)。

②アルコールが沸騰したら水800ccを加える。

※材料Aが冷凍ストックの場合、アルコールさえ沸騰すれば良いので、この時点では凍ったままでも大丈夫です。

③煮立たったらきのこ類とネギを加える。

※材料Aが冷凍ストックの場合、ここでほぐしながらしっかり加熱します。

④煮立ったら冷凍あさりを入れる。

※冷凍あさりは口が開かなくなることもあるので、必ず沸騰させてから入れる。

⑤あさりの口が開き始めたら火を弱め、味噌、コチュジャン、「くばらあごだしつゆ」で味をつける。

上記がベースのスープになります。あさりは煮過ぎると旨味が逃げて身が硬く縮んでしまいますが、これは出汁を楽しむ料理なのでグツグツ煮てOKです。

後はキャベツ、もやし、ニラ、豆腐、玉子などお好みの野菜を入れてください。この日は春菊とパクチーをトッピングしながら食べました。

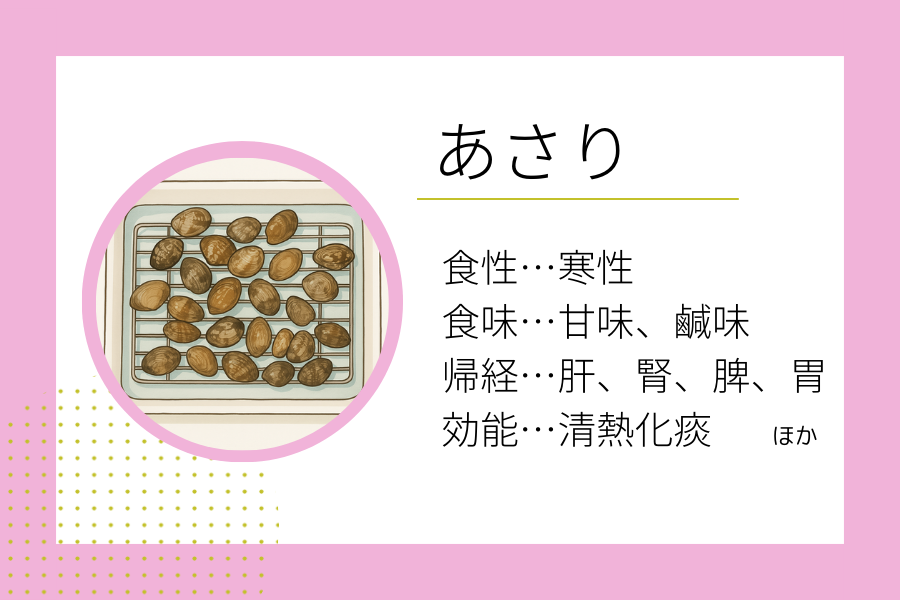

あさりの薬膳効能

あさりには「春に不調を抱えやすい『肝』を助ける」様々な作用があるとされます。

【熱を冷ます】

あさりは寒性の食材で、体内にこもった余分な熱を冷ます『清熱』作用があります。ほてりやイライラを鎮め、特に春の季節に起こりやすい情緒不安定や精神的な高ぶりを緩和します。

また、胃の熱も取り除くため、アルコールの摂取や暴飲暴食で胃が荒れた際の胸焼けや痛みにも効果的です。ただし身体が冷えやすい『胃寒』の症状がある人は控えめに。

【粘稠な痰を軟化し、排出を促進する】

あさりには『化痰』作用があり、呼吸器系の粘膜を潤し、痰を柔らかくして排出しやすくします。これにより咳や喉の渇きを改善する効果が期待できます。特に黄色く粘り気のある痰が出るような「熱がこもった状態」に適しています。

【精神を安定させる】

中医学には、「精神を安定させる」という『安神(あんじん)』という概念があります。心神を落ち着かせ、不安感を軽減し、不眠症を改善する作用があります。

精神には、五臓のうち『心』が大きく関与します。

『心』には精神や思考を正常に保つ『蔵神(ぞうしん)』という働きがあります。この働きが弱くなると、不安感、不眠、多夢、思考の混乱、躁鬱などの症状が現れることがあります。

『神(精神)』は心の血により栄養されているため、心の血が不足すると『蔵神』の働きが弱くなります。血は『脾』で作られ『肝』で貯蔵されるため、『肝』の不調による『血虚』でこれらの症状が現れている場合は、『肝』の血を補い、『心』を養うことで不調が改善されます。

栄養素的には、肝機能をサポートするタウリンやベタイン、血液を作る鉄分やビタミンB12が豊富に含まれています。

【肝機能の促進と解毒作用】

タウリンやベタインなどのアミノ酸は、肝臓の働きを活性化させ、体内の解毒作用を高めます。特にタウリンはアルコールの分解を助けるため、二日酔い防止にも効果的です。酒飲みにはありがたい食材ですね。LDL(悪玉)コレステロールを減らし、HDL(善玉)コレステロールを増やすことで血液をサラサラにする効果もあります。

【胃腸への効果】

ベタインには胃酸濃度を調整する作用があり、胃の痛みや胸焼けにも役立つとされています。

【貧血予防と精神安定】

鉄分やビタミンB12は赤血球の生成を助け、貧血予防に効果的です。特にビタミンB12は貝類の中でもトップクラスの含有量です。殻に含まれるカルシウムやグリシンは神経に働きかけ、不眠症改善や精神安定への効果が期待できます。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版

コメント