このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年9月23日(秋分)〜11月7日(立冬)の期間を『秋の薬膳』としてご案内しています。

最近の「米騒動」について

金木犀の香りが漂い始めましたね。昔はこの香りとともに、福岡のあちこちで「新米入荷しました」の文字を見かけたものですが、最近では夏の終わり頃から目にするようになりました。

ところが今年は、少し様子が違いました。

春頃に「在庫が想定より少なく、今年はお米が高くなるかも」と騒がれはじめたかと思ったら、6〜7月頃にはスーパーやネットで「在庫切れ」や「お一人様1袋まで」といった表示が。ついには政府により備蓄米まで放出されました。

思い返せば、1993年にも米不足がありました。あの年は冷夏という明確な原因があり、国外からインディカ米を緊急輸入するほどの状況でしたが、今回は少し事情が異なります。

今回の品薄は、政府の需要予測が追いつかなかったことや、想定を上回る消費の増加が重なったことが原因とされています。日本では長年、米の過剰供給を抑えるために「減反(げんたん)」と呼ばれる政策が取られてきました(制度自体はすでに終了しています)。その結果、需要ギリギリで生産を調整する状態が続き、気候変動や消費動向のわずかな揺れでも在庫が不安定になりやすい構造が残ってしまったのです。

実際、猛暑による稲の品質低下で精米できる割合が下がったことに加え、輸出拡大で国内流通量が減少したこと、さらに「米が消えるかもしれない」という不安から一部で買いだめが起きたことなど、複数の要因が重なって在庫の品薄を招いたと考えられます。

新米が出てようやく品薄傾向は落ち着きつつありますが、価格は以前より高止まりしたままです。例えば、2025年9月15日〜21日の全国スーパーにおける5kg精米の平均価格は4,246円。前年より約1,000円高く、銘柄によっては6,000円を超えるものも見られます。

とはいえ、米づくりの手間や農家さんの努力を思えば、今の価格は“適正”に近づいたのかもしれません。私自身は無理のない範囲で国産のお米を選ぶようにしています。

米の精米について

日本で「米」と言えばうるち米のジャポニカ種を示します。粘りが強く、ほんのり甘みがあるのが特徴です。

🌾玄米(げんまい):未精米

もみ殻を取り除いただけの状態で、ぬか層と胚芽がすべて残っています。

🌾胚芽米(はいがまい):ぬか除去のみ

ぬか層だけをほとんど取り除き、胚芽を残した状態です。

🌾分づき米(ぶづきまい)

ぬか層を部分的に残して精米したもの。数字が大きいほど白米に近くなります。

3分つき米:約30%精米…ぬかが少し残ります。

5分つき米:約50%精米‥ぬか・胚芽が半分程度残ります。

7分つき米:約70%精米…ぬかがかなり削られた状態です。

🌾白米:100%精米

ぬか層も胚芽も削り取った、いわゆる「白ごはん」のお米です。

🌾無洗米:100%精米+加工

精白米から、さらに表面のぬかの粘性成分(肌ぬか)を除去したもの。洗わずに炊けるため災害時の備えにも便利ですが、食感や風味にこだわる場合、また保存環境が適切でない場合(密閉が望ましい)はあまりおすすめできません。

玄米にはビタミンB1、食物繊維、ミネラル(マグネシウム、カリウム、リン)、たんぱく質などが豊富に含まれています。たんぱく質は必須アミノ酸をバランスよく含み、植物性食品の中では比較的質が高いといわれます。玄米の栄養成分は主にぬか層や胚芽に多く含まれているため、精米され白米に近づくほどでんぷん質(炭水化物)が中心となります。

うるち米のでんぷん質

うるち米のでんぷん質はアミロペクチンが約80%、アミロースが約20%。

このバランスが粘りと歯ごたえのバランスを生み出します。

一方、インディカ米(タイ米など)のでんぷん質はアミロペクチンが約70~78%、アミロースが約22~28%。うるち米のように炊飯するとパサパサしますが、油分を加えて調理すると表面がコーティングされ、ベタつかずパラッとした仕上がりになります。ピラフやカレーによく合いますね。

日本の米の中でも、でんぷんの比率によって食感が少しずつ異なります。

たとえば新潟県を代表するコシヒカリは、アミロペクチンが約80〜84%、アミロースが約16〜20%。アミロペクチンが多いぶん、粘りが強く、もちもちした食感になります。

一方、九州を代表するヒノヒカリは、アミロペクチンが約78〜81%、アミロースが約19〜22%。アミロースの割合が増えるぶん粘りが弱くなり、南国生まれの米らしく、ふんわり軽やかな口当たりになります。

アミロースには消化吸収がゆるやかで血糖値の急上昇を抑える働きがあるとされ、「腹持ちが良い」という点も魅力のひとつです。

数値は産地・気候・年によって変動するよ

【おすすめ銘柄米】「森のくまさん」

還元率の高さもあり、お米はふるさと納税で人気の返礼品となっています。ふるさと納税サイトで「米」と検索すると、知らない銘柄米がずらり。初めての銘柄を“お得に”試す絶好のチャンスです。

私のイチオシは熊本県産の「森のくまさん」。これまではヒノヒカリを購入していましたが、昨年あたりから近所のスーパーで見かけるようになり、こちらに乗り換えました。ヒノヒカリとコシヒカリを掛け合わせた熊本県オリジナルの品種で、ヒノヒカリよりさらに軽めの食感。冷めても美味しく、お弁当にも重宝しています。

楽天ふるさと納税【熊本県:御船町】

ふるさと納税が初めての方には、特産品や自治体をまとめて探せる「ふるさと納税ニッポン!」もおすすめです 👉

私はふるさと納税を「全国の食材を知る入口」として楽しんでおり、気に入った食材に出会えたあとはオンラインショップでリピート購入します。なかでも「食べチョク」や「ポケットマルシェ」など、農家さんと直接つながれる直売サイトがお気に入り。旬の食材がたくさん紹介されていて、眺めるだけでも薬膳の勉強になります。

中医学で大切なのは自然との調和。旬のものを食べることで、その季節ごとに身体が必要とする効能をうまく取り入れることができます。

最近の米騒動をきっかけに、カリフォルニア米や台湾米を見かけることが増え、日本の農業の大切さを改めて意識するようになりました。

まずはふるさと納税で気になる銘柄を試してみて、「このお米をまた食べたい!」と思ったら、こうした直売サイトで探してみるのも一案です。

👉生産者さんから“直接お取り寄せ”!「ポケットマルシェ」のサイトはこちら

私の米事情

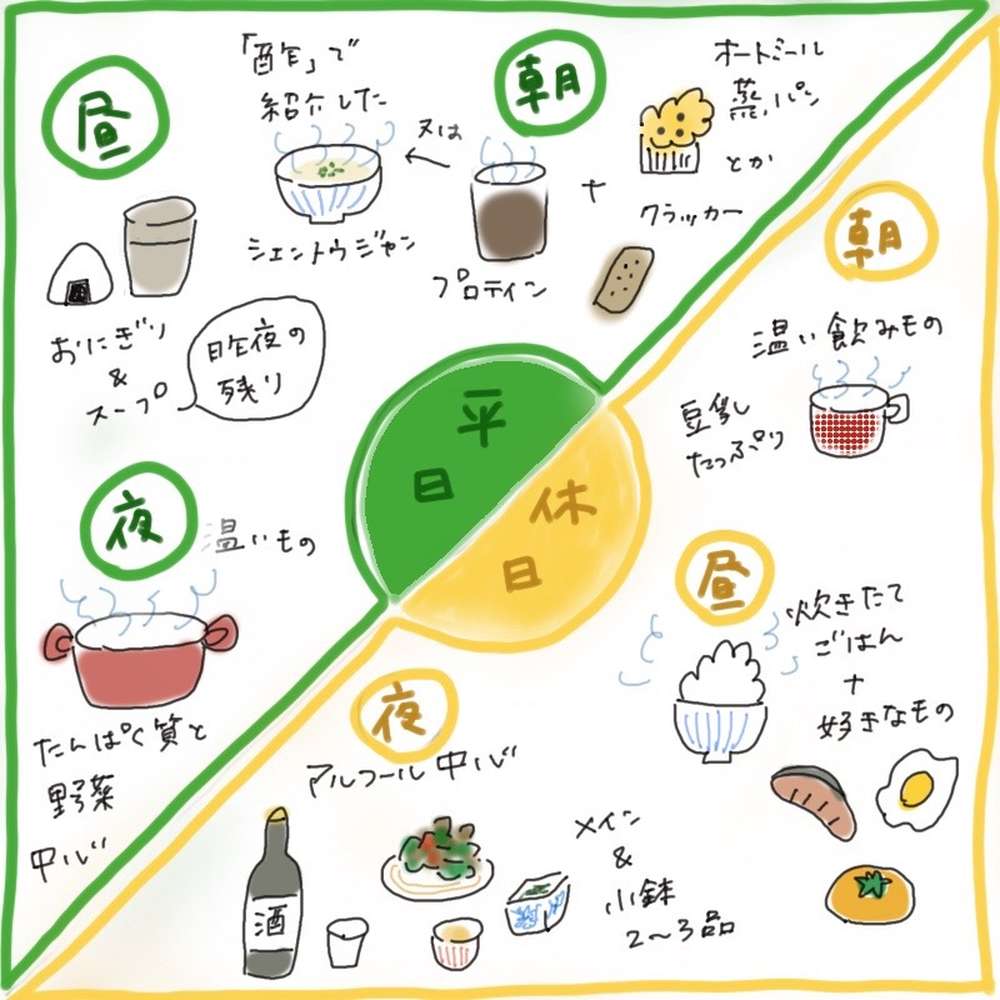

わが家では、お米を食べるのは主にお昼だけです。

夜におかゆを炊くこともありますが、白米として食べるのはお昼のお弁当や、休日のお昼ごはんが中心です。そのため、お米を購入するのは2〜3ヶ月に1度のペース。もち麦を混ぜて一度に5合炊き、200gずつ8食分に小分けして冷凍保存しています。

精米後の米は酸化しやすいため、一般的には10日以内に食べきるのが理想といわれますが、わが家ではプラスチックの保存容器に「米唐番」と一緒に入れ、流し台の下で保管しています。真空包装機でパックして保存していたこともありますが、正直なところ味の違いはあまり分からず、今のスタイルに落ち着きました。

昼食で200gというと多く感じられるかもしれませんが、きっかけは30代の入院生活でした。3ヶ月ほど入院していた期間があり、そのときの入院食で一食あたり200gの白米が提供されていました。多くの病院では、成人向けの常食で一食あたり150g〜220gが標準。特別に多い量ではありません(いや女性にしては多めかな…?通常は180gくらい)。

入院中は一日の大半を寝て過ごしましたが、カロリー管理された食事を規則正しくとっていたため体重の増加はまったくなし。それ以来、昼に200gを食べる習慣が続いています。お昼にしっかり食べるので間食が欲しくなりません。おかげで30代からずっと同じ標準体重&標準体脂肪率をキープしています。

ちなみに私はパンや麺類でお昼を済ませると、夕方に低血糖のような症状が出て手が震えることがあります。小麦はお米に比べて吸収が早く、私は血糖値が急上昇したあと急降下する傾向にあるようです。そのため「これから集中したい!」とか「今から体力使うぞ!」というときにはあえてパンや麺類を食べることもありますが、最近はゆるくグルテンフリーを意識していることもあり、食べる機会はぐっと減りました。

薬膳とおかゆ

糖質制限ダイエットが流行し、お米を食べないという人も増えました。けれど、アジア人の細くしなやかな身体や美しい肌を支えてきたのも「米」であることを意識しておきたいところです。

1回に食べる量を減らすなら、白米をおかゆに変えるのもひとつの方法。

食材の薬効をしっかり摂り入れるには「煮る」「蒸す」「茹でる」など、やさしい加熱調理が良いとされています。食材を刻んでおかゆにすれば消化も良く、栄養を余すことなくいただけます。私が薬膳を学び始めたときも、先生から最初に”おかゆの素晴らしさ”についてたたきこまれました(笑)。

薬膳ではさまざまな食材をおかゆにします。鶏ガラなど有効成分を抽出しにくいものは先に煮ておき、陳皮のように長時間の加熱で薬効が失われやすいものは最後に加える。蓮の実や干しいたけなどの乾物は水に漬けて戻しておき、戻し水ごと米と一緒に炊き込むーー食材に合わせてタイミングを変えますが、基本は以下のレシピです。

基本の全粥

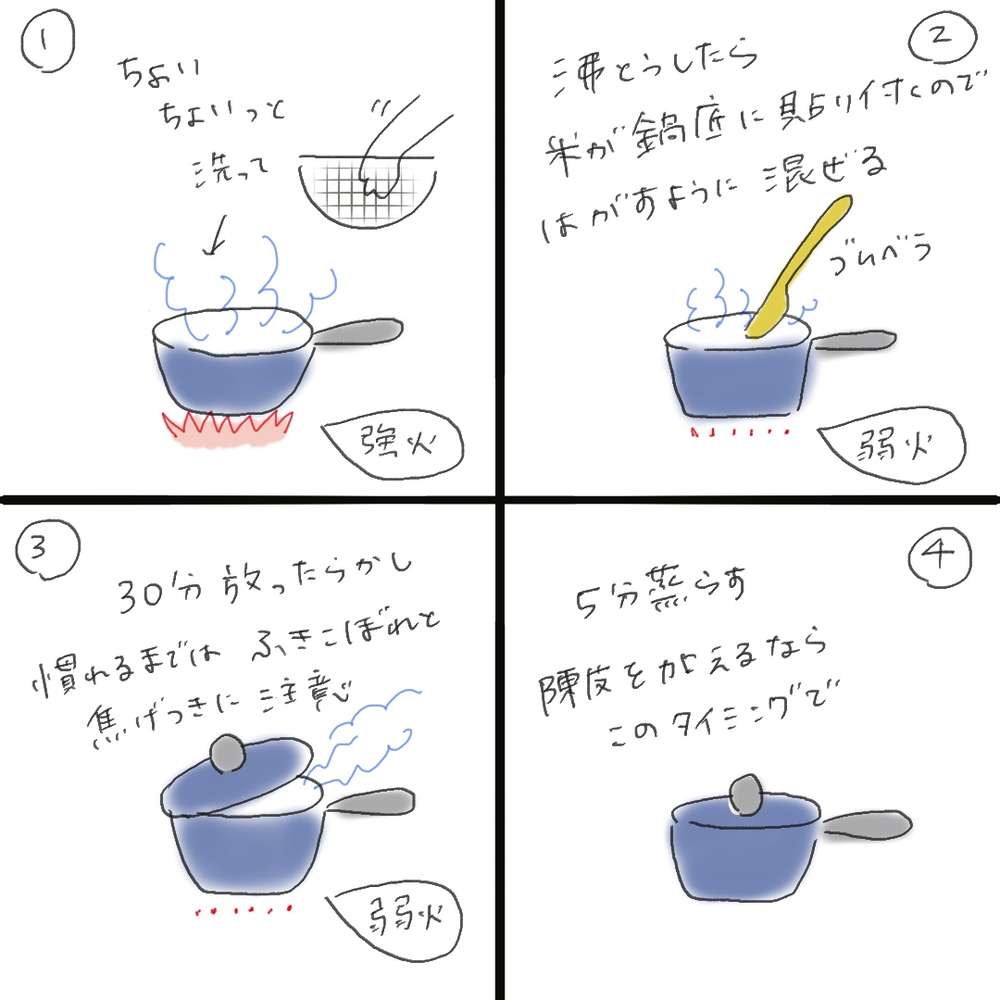

① 米50g(約1/4合)を軽く洗って小鍋に入れ、水500gを加えて強火にかけます。

② 沸騰したら弱火にし、鍋底からやさしく米をはがすように混ぜます。

③ 少しずらして蓋をし、30分ほど煮ます。

④ 好みのとろみになったら火を止め、しっかり蓋をして5分蒸らします。

慣れるまではときどき様子を見るのがおすすめですが、私は最初にひと混ぜしたら、あとは”ほったらかし”。塩をひとつまみ加えても良いのですが、薬味をいろいろ準備して味変しながら食べる方が好みです。

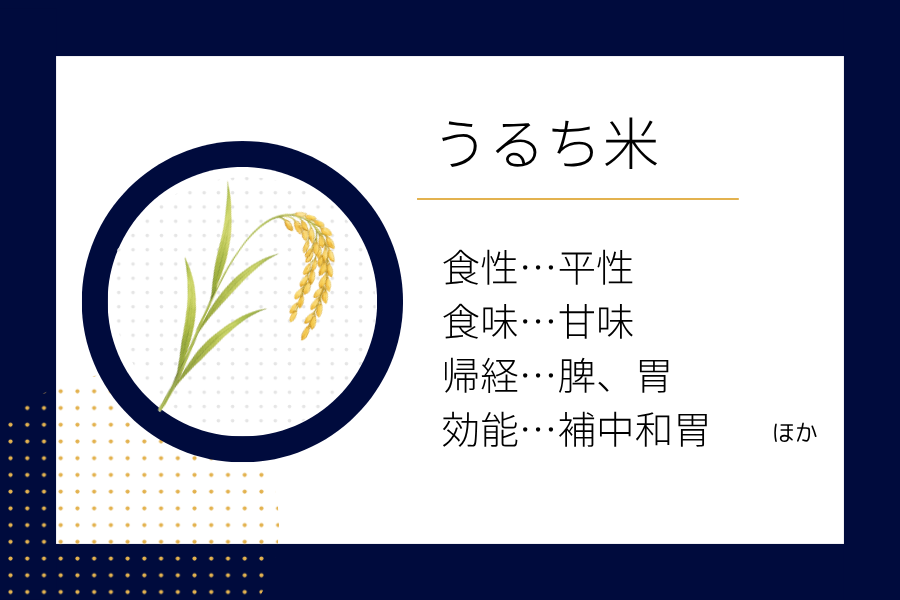

うるち米の薬膳効能

うるち米には「気を補う」作用があるとされています。

精白米の主成分は約75~80%がでんぷん質。エネルギー源として非常に優秀です。しかも消化吸収が良いので胃腸が弱い人でも負担なく栄養を摂り入れることができ、年齢や体質を問わず食べやすい穀物です。

中医学でいう『補中(脾胃の気を補う)』とは、単に「エネルギーを補給する」という意味だけではなく、『脾胃(消化吸収をつかさどる臓腑)』の機能を高めて身体全体の力を底から支えるという考えが込められています。

玄米になるとさらに薬効が高まり、『脾胃』だけでなく『肝腎』も補うとされます。

「うなぎ」や「イワシ」の記事でも触れたように、『肝腎』を補う食材は「子どもの成長」や「老化予防(いわゆるアンチエイジング)」にも関係があるとされます。ただし玄米は外皮が硬く不溶性食物繊維が多いため、『脾胃』が弱い子どもやお年寄りには負担になることもあります。

私自身も『脾気』が弱いため、玄米を食べるとお腹が張りやすくなります。

これは玄米に含まれる外皮や不溶性食物繊維が腸内に留まって発酵し、ガスを発生しやすくなるためです。

幸い腸の蠕動運動はしっかりしているタイプなので、不溶性よりも水溶性食物繊維を多く摂る方が腸内環境を整えやすいと感じています。そのためわが家では水溶性食物繊維が豊富なもち麦を精白米に混ぜて炊くのが定番。「体質に合う食材を、無理なく続けられる食べ方」を見つけるのが、日常に薬膳を取り入れるコツです。

玄米を食べたいけれどお腹が張りやすいという方は、まずは腸を慣らすところから始めてみてください。白米に玄米を1~3割ほど混ぜ、少しずつ割合を増やしていくと消化しやすくなり、お腹の張りが軽減することがあります。それでも症状が強い場合や続く場合は無理をせず、医師や専門家に相談できると安心です。

食物繊維には「不溶性」と「水溶性」があります。

不溶性は水に溶けにくく、便のかさを増やして腸を刺激するタイプ。蠕動運動を促進して便通を良くします。水溶性は水に溶けてゲル状になり、血糖値やコレステロールを穏やかに整えてくれます。

不溶性食物繊維

大腸の筋肉や蠕動運動が低下しておこる弛緩性便秘(便が硬い・出にくいタイプ)におすすめ。

水溶性食物繊維

便秘と下痢をくり返す、腸内環境が不安定なタイプにおすすめ。兎糞(コロコロ便)にも。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント