このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年3月20日(春分)〜5月5日(立夏)の期間を『春の薬膳』としてご案内しています。

いちごの雑学

いちごの旬と価格

やっと、いちごが手頃な価格になってきました。クリスマスケーキ需要に合わせて12月頃から出回りますが、いちごの本来の旬は春から初夏にかけて。とくに4月~6月頃が食べ頃です。この時期、いちごは冬の寒さから目覚め、気温の上昇とともに花を咲かせ、実をつけます。

いちご生産量トップ10には九州4県がランクインしており、福岡では比較的安くいちごが手に入ります。

3月頃までは1パック800円〜1000円ほどしていましたが、現在の価格は400円〜500円。昨年はゴールデンウィーク頃には300円程度になっていました。今年もそのくらいまで下がるといいですね。ちなみに5月〜6月になると、ジュースやジャム用の不揃いいちごが2パックで400〜500とさらにお得になります。

安く手に入るのに、いちごの消費量は意外にもワースト10入り。

おそらく地元での消費より、市場や輸出向けの供給が多いため、県内消費量が相対的に少なく見えるだけだと思いますが…。もしかすると「東京の人はあまり東京タワーに登らない」と似たような感覚かもしれませんね。

私自身も、いちごが特別好きというわけではなく、ショートケーキのいちごは「邪魔だから」と最初に食べてしまうタイプです。ただし薬膳的に体質に合っているため、春にはお酒のおつまみとして食卓に登場する頻度が増えます。

いちごのブランド

国内で最もいちごの生産量が多いのは「とちおとめ」や「スカイベリー」の栃木県です。福岡は2位で、九州県内ではほかに「ゆうべに」の熊本、「さちのか」の長崎、「さがほのか」の佐賀がトップ10入りしています。

福岡を代表するブランドといえば「あまおう」です。

私が子どもの頃は「とよのか」一色でしたが、ほとんど見かけなくなりました。同じく栃木の「女峰」も見かけなくなりましたね。1990年代に県をあげて「とちおとめ」の開発に成功したため、現在はほぼ生産されていないそうです。

「あまおう」はそんな「とちおとめ」の開発成功に対抗する形で、福岡県が4年の歳月をかけて開発した品種です。「あかい・まるい・おおきい・うまい」の頭文字をとって名づけられ、その名前の通り大粒で甘いのが特徴です。2005年の初出荷以来、「とよのか」に代わる大人気ブランドとなりました。現在では「とちおとめ」「あまおう」「紅ほっぺ(静岡)」「さちのか」「さがほのか」の5品種が「五大いちご」として市場を牽引し、この5品種だけで国内生産量の約8割を占めています。

「あまおう」は栽培を福岡県内に限定し、栽培管理の指導を徹底することで、産地競争力を確保しています。目と鼻の先の隣接県で育てても、それは「あまおう」とは名乗れません。生産地によって格付けが決まるボルドーワインのようですね。しかも商標登録によって、果実だけでなく加工品も「あまおうブランド」として保護されており、農家の収入安定に貢献しています。

いちごのレシピ

いちごは水分があると傷むため、買ってきたらパックごと冷蔵庫で保存し、食べる直前に水洗いします。いちごは熱を冷まし、肝の働きを助けるので、お酒のおつまみにピッタリです。生ハムと組み合わせたサラダは、同時期に出回るフレッシュな日本酒との相性抜群です。

いちごサラダ

私が好きな果物はいちじく・柿・バナナくらいで、それ以外の果物は、そのまま食べるより料理に使うことが多いです。「酢豚のパイナップル」や「ポテトサラダのりんご」など、苦手な人も多い印象ですが、どちらも大好きなメニューです。我が家ではいちご、オレンジ、りんご、スイカ、ぶどう、キウイなど、何でもサラダに混ぜ込みます。

「ドレッシングはシンプルなフレンチ」「生ハムはマスト」

この2点を押さえれば、どんな野菜を入れても美味しく仕上がるため、サラダというよりドレッシングのレシピですね。

以下の材料を、白くとろりとするまで混ぜ合わせます。

・お酢:大さじ3

・サラダ油:大さじ3

・グラニュー糖:小さじ1

・塩:小さじ1/2

・胡椒

いちごのブランデーシロップ

毎年必ず作るシロップです。いちごは喉を潤す作用があるので、同じ作用を持つ氷砂糖と一緒に漬けることで、喉の炎症にも効果があります。

ブランデーシロップは紅茶に入れても美味しいのですが、私は日本酒に数滴たらして、ケーキやチョコレートなどのスイーツと合わせるのがお気に入りです。日本酒に洋酒を数滴加える飲み方は、はるこさん著「酒と恋には酔って然るべき 5巻」で知り、衝撃を受けました。

私はもともと日本酒の飲み方に強いこだわりがなく、ロックにしたり炭酸で割ったりと、普段から様々な方法で晩酌を楽しんでいるのですが、日本酒×洋酒の組み合わせは初めて。登場人物の「すばらしき酒の調香!」というセリフの通り、数滴たらすだけで一気に日本酒の表情が変わります。合わせるおつまみの幅も広がり、お酒の時間がより楽しくなりました。

漫画ではウイスキーでしたが、ブランデー、ラム、キュラソーなど、組み合わせるたびに新しい発見があります。

材料は、瓶の大きさに合わせて好きなだけ。入りきれない分はあきらめます。今回は250mlの瓶に対して「あまおう」5粒(180g)ブランデー100mlでした。甘さ控えめが好みなので、氷砂糖は隙間を埋める程度です。

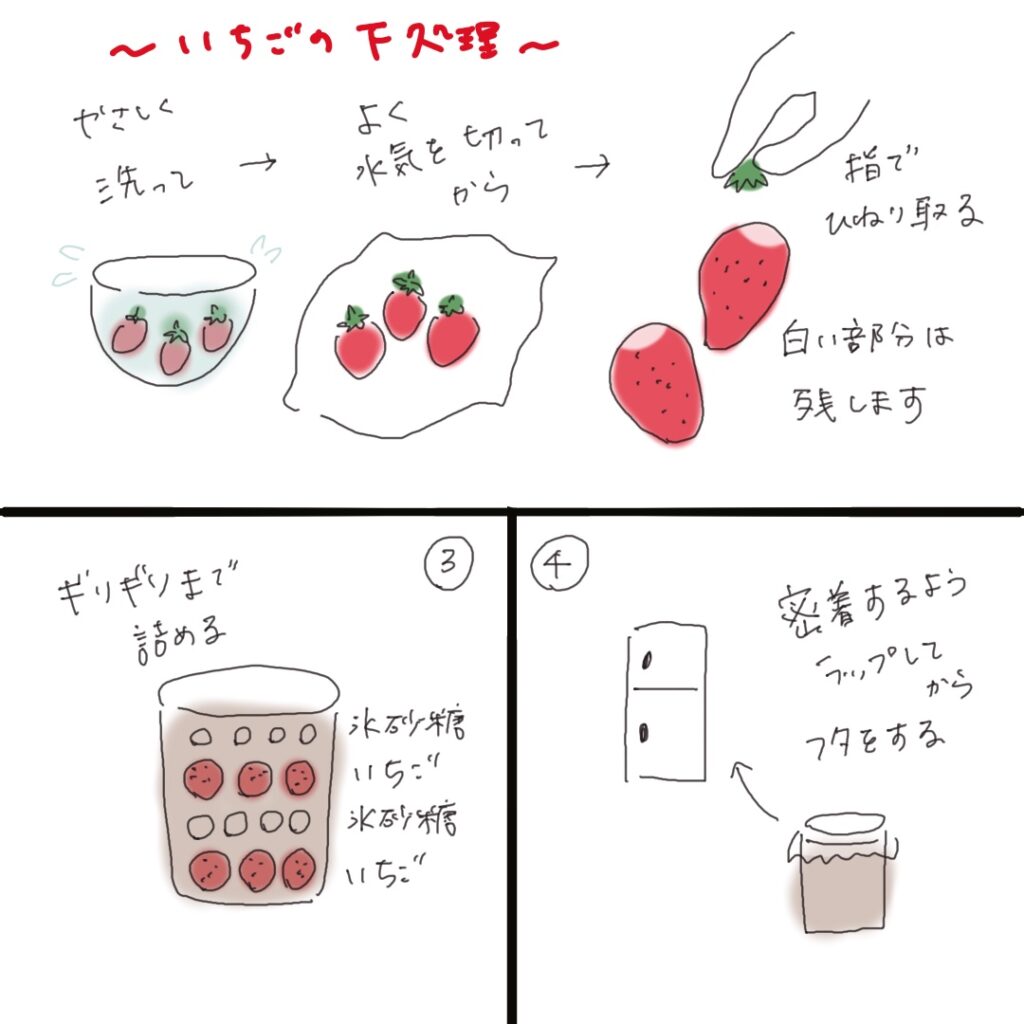

① いちごを優しく水洗いし、しっかりと水気を拭き取る。

② ヘタを根元から指でつまみ、軽くひねって取る。縦半分にカットする。

※ いちごに多く含まれるビタミンCは、ヘタを切って水洗いすると半分以上流出してしまいます。①②の順番で下処理し、白い部分は残します。

③ 煮沸消毒した瓶にいちご→氷砂糖→いちご…の順番で重ね、全体が浸かるようブランデーを注ぐ。

④ 蓋をして氷砂糖が溶けるまで冷蔵庫で2〜3日置く。

中のいちごは1ヶ月程経ったら取り出します。…が、私は待ちきれず2〜3日後から食べ始めます(笑)。バニラアイスや、ゆるめにたてた生クリームに添えると最高です!いちごを取り出した後は、冷蔵庫で1年ほど保存できます。

私はシロップとして使用するため、製菓用ブランデーで十分なのですが、「いちご酒」として楽しむのであれば「サントリーブランデーVO」がおすすめです。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます

いちごの薬膳効能

いちごには「熱を冷まし、肝の働きを助ける」作用があるとされています。

いちごは『涼性』で身体の熱を冷まし、特に春から初夏の暑さで体力が落ちやすい時期に、胃の働きを助けて消化を促進します。食欲不振や消化不良、夏バテによるだるさにも効果的です。

また、「春の薬膳」で紹介したように、甘味には補う力、酸味には引き締めて閉じ込める力(収斂)があり、両方を持つ食材は肝の持つ『蔵血』機能の助けになります。

特にいちごは「肝」に帰経するため、『蔵血』機能を高めることで月経にまつわる不調を改善したり、『疏泄』機能を高めて気血のめぐりをスムーズにし、春に起こりやすいイライラや精神的不調を改善すると考えられています。

栄養学的には、赤血球の形成に重要な葉酸や、風邪予防や美容に効果的なビタミンCが豊富に含まれています。標準的な中粒サイズの場合、8〜10粒(大粒の「あまおう」なら5粒程度)で1日分のビタミンC推奨量(約100mg)を摂取できます。

ただし熱を冷ます力が強いため、冷え性の方は要注意です。

熱を冷ますと同時に、喉や身体を潤す作用もあるため、薬膳では高熱や喉の痛み、咳、粘稠性の痰を伴う風邪に良いとされます。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント