このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。

2025年8月7日(立秋)〜9月23日(秋分)の期間を『残暑の薬膳』としてご案内しています。

オクラの雑学

オクラの世界史

オクラの原産地はアフリカ北東部(ナイル川流域からエチオピア周辺)とされています。古代エジプトでは紀元前頃には栽培されていた記録があり、その後は中東を経てインドなど世界各地の熱帯・温帯地域に広がっていきました。

17〜18世紀になると、アフリカから地中海沿岸の交易路を通じてヨーロッパに伝わり、イギリスなどではその細長い形状から「レディース・フィンガー(女性の指)」とも呼ばれるようになりました。

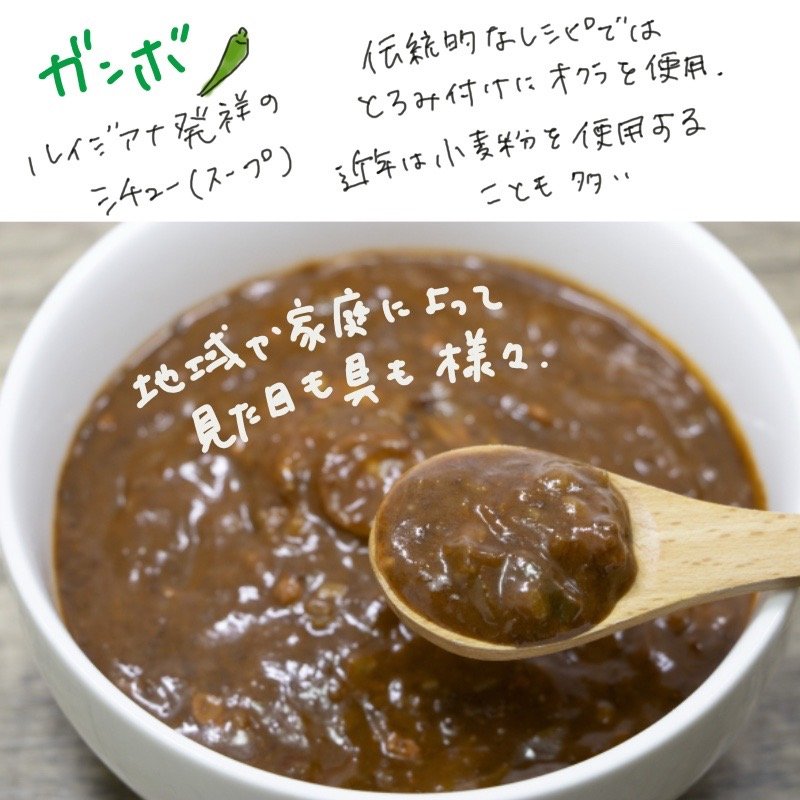

同じ頃、大西洋奴隷貿易を通じて西アフリカの奴隷とともにアメリカ大陸に渡り、19世紀には南部で広く栽培されるようになりました。とくにルイジアナ州の郷土料理「ガンボ」には欠かせない食材で、料理名そのものもアフリカ・バントゥー語の“kingombo(=オクラ)”が語源だといわれています。

オクラの日本史・中国史

日本にオクラが伝わったのは幕末から明治初期といわれ、中国を経由した説と、アメリカから伝わった説の双方があります。当初は独特の粘りや青臭さのためあまり普及せず、戦後になってアメリカで改良された品種が導入され、1960年代頃から広く栽培されるようになりました。

1873年(明治6年)に刊行された『西洋蔬菜(そさい)栽培法(開拓使蔵版)』には黄濁葵(トロロアオイ)の名で記載がありますが、現在では英語の「okra」が一般的となりました。この語源はアフリカ・ガーナ地域の言葉「nkuruma」に由来します。

中国にも日本とほぼ同時期に伝わり、清代の終わり頃から栽培が始まりました。旧暦の秋頃に実をつけることから、中国語では「秋葵(チウクイ)」と呼ばれています。興味深いのは、オクラがもともと観賞用ではなく食用として伝わったにも関わらず、日本でも中国でも花姿を見て名前に「葵(アオイ)」の字をあてたところです。文化を越えて共通しているようで、おもしろいですね。

オクラの旬

オクラはアフリカ原産だけあって乾燥に強く、よほどの日照りが続かない限りは通常の降雨だけで十分育ちます。根が地下深くまで伸びる直根性なため、表土が乾いていても元気に成長する一方で多湿は苦手。水はけの良い環境が欠かせません。

平均気温20°Cを超える頃から栽培が可能で、国内生産の4割を温暖な鹿児島県が占めています(とくに指宿市が有名)。福岡県やおとなりの熊本県も全国上位に入っており、福岡のスーパーでは春〜秋にかけて比較的安く出回ります。今の時期なら1袋100円以下で見かけることも多いですね。

実際、我が家でも父が家庭菜園で育てていますが、この猛暑でも次々と実がなり、収穫が追いつかないほど。オクラは大きくなると筋張ってかたくなるため、小ぶりなものを見かけたら迷わず購入することをおすすめします。

冬の時期は国内での栽培が難しいため、フィリピンやタイ、中国などからの輸入オクラが流通しています。

花オクラ

地方のスーパーや農協の直売所では、花オクラの販売もよく見かけます。

直径15cmほどの大きな花で、莢を食べる一般的なオクラとは別の品種です。

お酢を加えた湯でサッと茹でると鮮やかな黄色が引き立ち、とろっとした独特な食感を楽しめます。お浸しや和え物のほか、生で食べるとシャキシャキと歯応えが良いため、サラダやオードブルにも使われます。生ハムを巻いたりサーモンのマリネに添えたりすると、とても華やかな一品に。

オクラの栄養素とおすすめレシピ

オクラの栄養素

おくら、納豆、山芋などの「ぬるぬる」「ネバネバ」食材は、昔からお腹に良いと言われています。

これらの食材にはペクチンやムチレージといった成分が多く含まれており、腸内環境を整えて便秘や下痢を改善し、胃の粘膜を保護して消化を助ける働きがあるとされています。

ペクチン(水溶性食物繊維)

糖と酸を加えるとゲル状になる性質を持ち、ジャムやゼリーのとろみや固まりの元として使われています。

- 腸内で水分を吸収してゲル状になり、便を柔らかくする

- コレステロールやナトリウムの吸収を抑えて体外へ排出し、血中コレステロールや高血圧の予防に役立つ(血液サラサラ効果)

- 腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える

- 空腹感を抑え、肥満予防にも効果的であるとされる

水溶性食物繊維は「便が硬くコロコロして出にくいタイプの便秘」や、便秘と下痢を繰り返すなど腸内環境に乱れがある場合におすすめです。

ムチレージ(植物性粘質多糖類)

ムチンとは、動物の上皮細胞から分泌される糖タンパク質で、唾液や胃液などの粘液の主成分です。日本では「ねばねば成分=ムチン」と誤認されることがありますが、植物の場合は「ムチレージ」と呼ばれる別の成分となります。

ムチレージは水に溶けやすい植物由来の粘性物質(多糖や糖タンパク質など)で、加熱すると餅のような粘りを保つ性質があります。オクラを茹でるだけでとろみが出るのは、このムチレージのおかげです。

- 胃腸の粘膜を保護し、胃炎や胃潰瘍の予防に役立つ

- 消化酵素の働きを助け、たんぱく質の分解・吸収をスムーズにする

- 水溶性食物繊維として腸内環境を整える働きがある

- 鼻や喉など体内の粘膜を保護し、ウイルスや細菌の侵入を防ぐ

たんぱく質の吸収を助けることから、疲労回復に良い成分としても注目されています。

【追記】

なお、mucilage の日本語表記には「ムチレージ」「ミューシレージ」など複数の書き方があり、分野によって使い分けられています。本記事では食品科学分野で多く用いられる「ムチレージ」を採用しました。

オクラの下処理とおすすめレシピ

中医学では、オクラには「身体を潤す」薬効があるとされます。栄養学的に見れば、これはペクチン(水溶性食物繊維)やムチレージ(植物性粘質多糖類)の働きにあたります。

これらの成分をしっかり取り入れるには、粘りを生かす調理法がおすすめ。酢や梅干しなど収斂作用を持つ食材と組み合わせれば、相乗効果で潤す力がさらに高まります。

また、食事のはじめに食べると、胃の粘膜を保護し、コレステロールやナトリウムの吸収を抑える働きも。わが家ではオクラを酢の物やマリネにして「突き出し」のように最初に食べるのが定番です。

オクラの下処理

オクラは保水性が高いぶん鮮度が落ちやすく、購入後はできるだけ早めに食べるか保存します。

小ぶりでやわらかいものは生食も可能なので、産毛を取って小口切りにするだけ。ヘタの部分は苦いので切り落とします。

大きめのものは軽く茹でてから小口切りし、冷凍保存しておくと便利です。使用するときは冷蔵庫で自然解凍するか、汁物や炒め物なら凍ったまま加えてOKです。

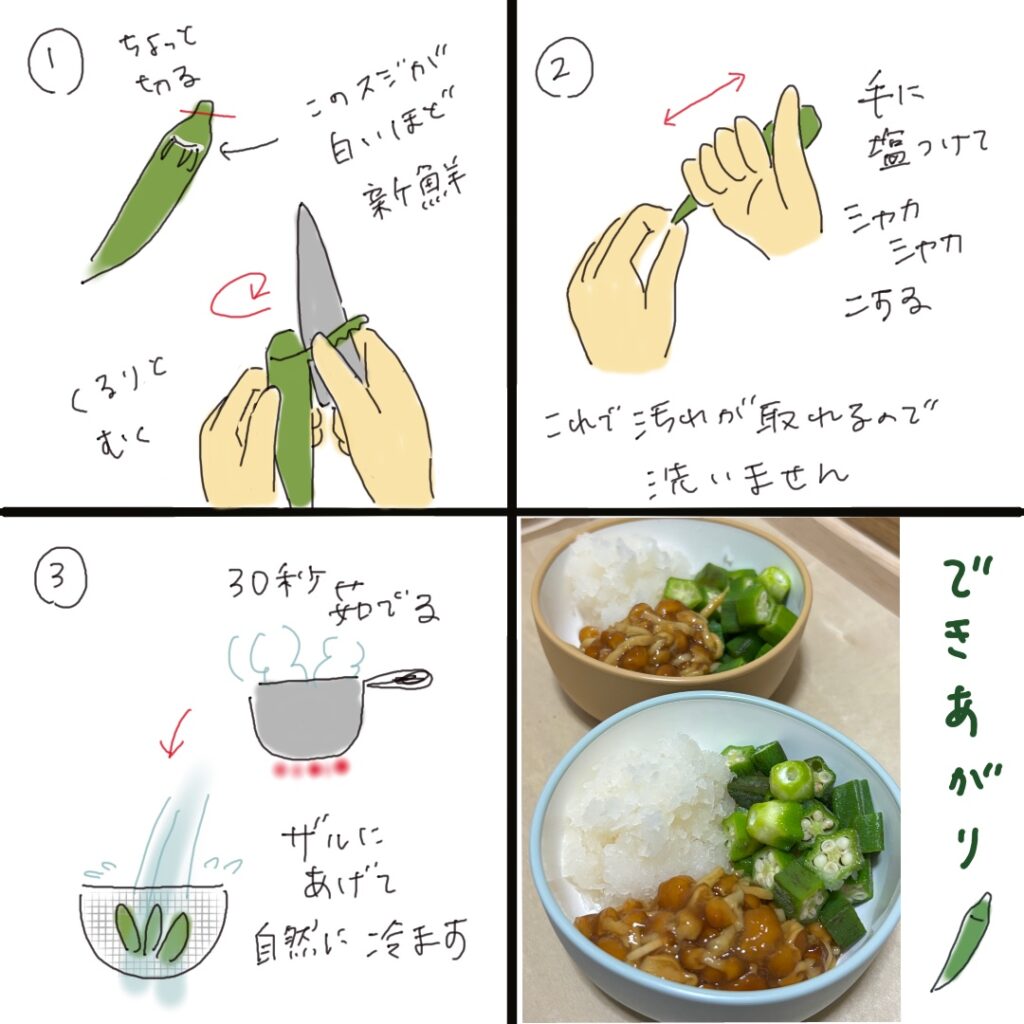

① ヘタの先端部分を切り、ガクの部分はくるりとむきます。

② 塩で産毛を取ります。まな板の上で板ずりしたり、ネット入りのものはそのまま水洗いするのが一般的ですが、私は手に塩を付けて1本ずつ擦ります。

③ 沸騰した湯で30秒ほど茹で、ザルに上げて自然に冷ます。

わかめやめかぶ、納豆などと一緒に和え酢に合わせていただきます。この日はなめこと大根おろしでした。私の和え酢の割合は、福岡風の甘めの味付け。汁ごと全部飲み干します。

「名水のたましずく」:酢:だし汁:「福みりん」:=1:1:1:0.5

「飲めるくらい美味しい」福みりんについては、「山椒」の記事で詳しくご紹介しています。

だし汁は、「あれば加える」くらいの感覚で。水でも十分美味しくできます。

おすすめのオクラ商品

私は無印の「オクラ入りねばねば野菜のスープ」が大好きなのですが、最近値上がりしてしまいましたね…。お昼に必ず汁物をいただくので、しばらくは冷凍オクラを会社に持参していたのですが、手軽に使えるフリーズドライ商品を見つけて以来、デスクの引き出しに常備するようになりました。

フリーズドライのオクラは、生のオクラに比べると粘りは少し落ちますが、ペクチンやムチレージといった有効成分はしっかり残っています。つまり「ネバネバの体感は軽め、でも胃腸を潤す薬効はバッチリ」。ちょい足し薬膳におすすめの商品です。

私が愛用しているのは【アスザックフーズ】さんのカット済みオクラ。3,980円以上の購入で送料無料になるため、楽天市場でまとめ買いしています。汁物1杯につき大さじ1程度使用するので、1袋でおよそ20杯分。1杯あたり約50円と考えると少し割高にも感じますが、味噌玉と一緒にポンと放り込むだけで美味しいお味噌汁が完成するので「まあいいかな」と思っています。

Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!

楽天市場でも購入できます!

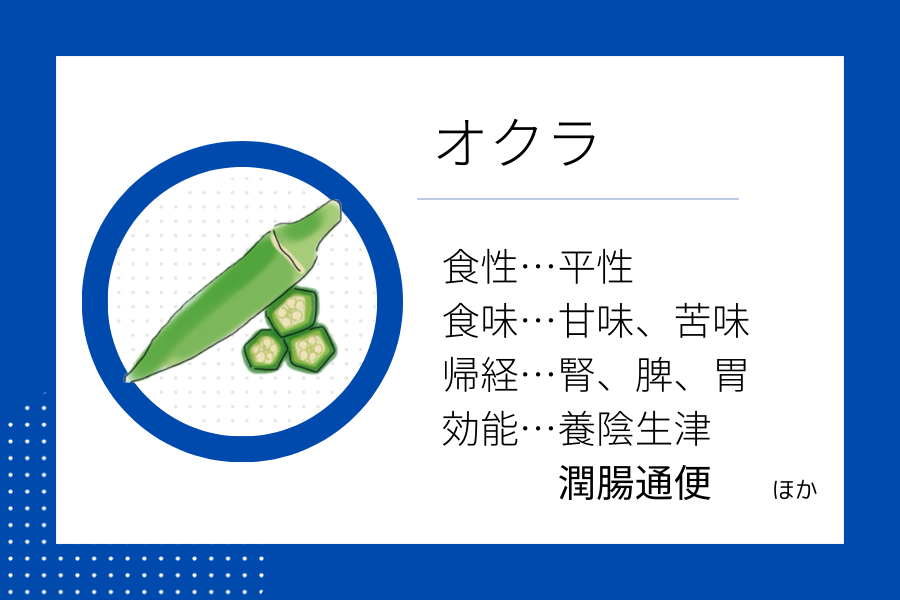

【オクラの薬膳効能】

オクラには「身体(とくに胃腸)を潤す」作用があるとされています。

オクラが中国に伝わったのは19世紀中頃と比較的遅めなのですが、現在では薬膳食材として重宝されています。古典的な記述は少なく、「便秘に効く」「胃腸にやさしい」といった民間療法的な利用が先に広まり、その後に薬膳的な効能が整理された可能性が高いと考えられます。

アメリカや日本でも、「いつのまにか広まり、気づけば身体に良いと認識されていた」という印象です。こうした草の根レベルの広がりには、むしろ信頼感を覚えます。

実際に私も身をもって体験しました。

出張が1週間以上続き、ストレスや食生活の乱れからひどい便秘になってしまったとき、オクラをらっきょうの漬け汁(これも水溶性食物繊維がたっぷり)で和えて食べ続けたところ、3日めに大量のお通じがあり、薬効の強さに驚いたことがあります。

それほど作用が強い食材なので、下痢気味の方や胃腸の弱い方は食べ過ぎに注意してください。

おすすめの薬膳書籍

薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。

複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

コメント

「英: mucilage」を「ムチレージ」とカナ表記するのは誤りです。

正しくは「ミューシレージ」。

(「ムシレージ」も一般的ではありません。

なぜなら、「英: mucin」を「ムシン」とカナ表記するのも一般的でないからです。)

(速報)京都大学医学部附属病院 よりお詫びと訂正(2025年3月21日)- 公共メディアじゃんぬ –

〔訂正〕

京大病院広報124号において、 オクラには、ムチンが含まれている旨説明しておりましたが、

オクラにムチンは含まれておらず、また、植物全般にムチンは存在しません。

誤った記述がございましたので、ここに訂正いたします。

【参考】公益社団法人 日本食品科学工学会『食品工業辞典』(日本食品工業学会編、昭和54年・第1版発行)における用語解説の訂正

https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/relation/publish.html

#じゃんぬねっと

#渡邊渚

ご指摘ありがとうございます!

mucilage の日本語表記について補足を記事に追記しました。

分野によって「ムチレージ」「ミューシレージ」など使われ方が異なるようで、私もとても勉強になりました🙇♀️